Das Völkerrecht im Angesicht des Absurden

Camus’ Sisyphos als Wegweiser durch die Weltunordnung

Heute vor 80 Jahren, nur wenige Monate nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, trat die Charta der Vereinten Nationen in Kraft. Die Welt lag in Trümmern. Erschöpft vom Krieg und mit Erleichterung, Hoffnung und Entschlossenheit wollte man ein System aufbauen, das eine solche Zerstörung in Zukunft verhindern würde – auf der Grundlage des Völkerrechts. Die Charta symbolisierte das gemeinsame Versprechen der Menschheit, Krieg durch Verpflichtungen, Dialog und Diplomatie zu ersetzen. Heute scheint sich die Kluft zwischen diesem Versprechen und den düsteren Realitäten zu vergrößern. Weit davon entfernt, das Rückgrat einer internationalen Weltordnung zu bilden, erscheint das Völkerrecht in diesen Tagen oft an den Rand gedrängt, ignoriert oder instrumentalisiert. Angesichts des irrationalen Verhaltens verschiedener Akteure und der großen Diskrepanz zwischen ihrem Handeln und ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen, lässt sich die aktuelle Situation wohl treffend als „absurd“ beschreiben, d.h. entgegen aller Vernunft und dem gesunden Menschenverstand.

Für viele Völkerrechtler*innen – ob Wissenschaftler*innen, Praktiker*innen oder Studierende – ist dies nicht nur eine intellektuelle Herausforderung. Es trifft den Kern ihrer professionellen Identität. Das Recht, das sie studieren, verteidigen und an das sie glauben, wird regelmäßig mit Füßen getreten. Gerade unter jungen Völkerrechtler*innen dürfte sich Desillusionierung breit machen. Worin liegt der Sinn, seine Zeit dem Völkerrecht zu widmen, wenn nicht Ordnung und Regeln, sondern Absurdität den Lauf der Welt bestimmt? Mit dieser Frage setzen sich derzeit viele Völkerrechtler*innen auseinander. Dabei schwanken sie zwischen Hoffnung und Resignation, zwischen Zuversicht und Verzweiflung, zwischen „business as usual“ und Neuvermessung, zwischen Utopie und Dystopie.

Wir schlagen eine Haltung gegenüber der gegenwärtig erfahrenen Absurdität vor, die keine dieser Gemütslagen entspricht. Wer Völkerrechtler*innen dabei helfen kann, Sinn in ihrem Fach zu finden, ist der französische Philosoph Albert Camus. In seinen Werken skizziert Camus einen Weg, trotz der offensichtlichen Absurdität der Welt eine würdevolle und humane Haltung zu bewahren. Besonders deutlich wird dies in seinem Essay „Der Mythos des Sisyphos“, erstmals veröffentlicht im Oktober 1942 – drei Jahre vor Inkrafttreten der UN-Charta. Mit Rückgriff auf Camus’ Neuinterpretation des Sisyphos möchten wir Völkerrechtler*innen eine Haltung anbieten, die auf die (aktuelle) Absurdität weder mit Optimismus noch mit Pessimismus reagiert und sich damit weder in Hoffnung noch in Verzweiflung verliert. Stattdessen schlagen wir vor, dem Absurden mit nüchternem und stetigem Widerstand zu begegnen.

Dem Absurden mit Camus begegnen

Camus beginnt mit einer trügerisch einfachen Beobachtung: Die Welt erfüllt unsere Erwartungen nicht. Menschen sehnen sich nach Klarheit, Ordnung und Sinn. Doch die Welt antwortet nicht – sie bleibt stumm und vernunftlos. Diese Konfrontation – zwischen menschlicher Sehnsucht und der Gleichgültigkeit der Welt – ist es, was Camus das Absurde nennt.

„Das Absurde“, schreibt er, liegt „nicht im Menschen […] und auch nicht in der Welt, sondern in ihrem gemeinsamen und gleichzeitigen Vorhandensein.“ Die Welt ist nicht einfach irrational, und der Mensch ist nicht einfach fehlgeleitet. Vielmehr entsteht das Absurde aus der Kluft, die sich zwischen unserem Streben nach Einheit und einer fragmentierten Realität öffnet. Diese Kluft lässt sich nicht überbrücken. Versuche, sie durch metaphysischen Trost, durch einen vermeintlichen Bogen der Geschichte oder durch Illusionen des Fortschritts zu überwinden, bezeichnet Camus als „philosophischen Selbstmord“.

++++++++++Anzeige++++++++++++

Call für Fellowships im Historisch-Soziologischen Forschungskolleg „Bruchlinien der Demokratie: Gewalt – Souveränität – Territorialität“ des Hamburger Instituts für Sozialforschung (HIS) zum Thema „Excessive State Power and State Killings in Democracies“.

Bewerbungsfrist: 03.11.2025 / Kontakt: Carolin Müller bruchlinien@his-online.de

Vom 12.-13. März 2026 wird am HIS eine von Dieter Gosewinkel und von Wolfgang Knöbl organisierte internationale Konferenz zum Thema stattfinden.

Infos zu Forschungskolleg und Call für Fellowships finden Sie hier: https://www.his-online.de/forschung/fault-lines-of-democracy-historical-sociological-research-hub/

+++++++++++++++++++++++++++

Die Erkenntnis des Absurden führt allerdings nicht notwendigerweise zu Nihilismus. Das Absurde zu erkennen, bedeutet nicht, aufzugeben, sondern ohne Illusion zu leben. Camus fordert, sich weder falscher Hoffnung noch Resignation hinzugeben. Hoffnung verspricht eine zukünftige Lösung, die nicht erreichbar ist; Resignation akzeptiert die Niederlage und raubt dem Leben seinen Sinn. Die Aufgabe besteht vielmehr darin, das Absurde anzuerkennen – und mit ihm zu leben.

Daraus folgen drei Konsequenzen: Revolte, Freiheit und Leidenschaft. Revolte ist die Weigerung, sich zu unterwerfen, das Beharren darauf, trotz Sinnlosigkeit zu leben und zu handeln. Sie „gibt dem Leben seinen Wert. Erstreckt sie sich über die ganze Dauer einer Existenz, so verleiht sie ihr ihre Größe.“ Freiheit entspringt der Abkehr von Illusionen: Wenn die Zukunft keine Garantie birgt, ist man frei, ohne ihre Fesseln zu handeln. Leidenschaft schließlich bedeutet, das Leben in seiner Intensität zu bejahen, ohne es durch einen letzten Sinn rechtfertigen zu wollen. Um diese Haltung zu illustrieren, greift Camus auf die griechische Mythologie zurück.

Sisyphos neu betrachtet: Der absurde Held

Sisyphos, von den Göttern für seinen Widerstand bestraft, ist dazu verdammt, einen schweren Felsblock einen Berg hinaufzurollen, nur damit er jedes Mal kurz vor dem Gipfel wieder hinabrollt. Für alle Ewigkeit muss er diese aussichtslose Aufgabe wiederholen. Traditionell wird der Mythos als Geschichte der Verzweiflung gelesen: Es gibt keine schlimmere Strafe als endlose, sinnlose Arbeit.

Völkerrechtler*innen fühlen sich beim Hören dieser Geschichte vielleicht gelegentlich an ihr eigenes Schicksal erinnert (vgl. z.B. Schehr). Die gegenwärtige Missachtung und Ohnmacht des Völkerrechts und seiner Institutionen zeigen, dass Rückschritte oft mühsam errungene Fortschritte zunichtemachen. Das Völkerrecht verteidigen und weiterentwickeln zu wollen, mag da als eine nutzlose und hoffnungslose Übung erscheinen. Völkerrechtler*innen stehen in dieser Situation – wie Sisyphos – am Fuß des Berges mit dem Fels, den sie erneut hinaufrollen müssen. Sie stellen sich vor, wie eine ideale internationale (Rechts-)Ordnung aussehen könnte, und werden von Melancholie und Verzweiflung ergriffen. „Das ist der Sieg des Fels, ist der Fels selber.“ Wie von Bernstorff (S. 1015) bemerkt, fühlen sie sich dennoch gezwungen, diese Routine fortzuführen, um ihre professionelle Identität zu wahren.

Trotz des scheinbar offensichtlichen Elends des Sisyphos verleiht Camus diesem Schicksal bekanntlich eine positive Wendung. Für ihn ist Sisyphos der absurde Held. Der entscheidende Moment, so Camus, ist nicht der Aufstieg, sondern der Abstieg. Die Stunde, in der er zu dem Fels hinabsteigt, der so gewiss zurückkehrt wie sein Leid, ist „die Stunde des Bewusstseins. In diesen Augenblicken, in denen er den Gipfel verlässt und allmählich in die Höhlen der Götter entschwindet, ist er seinem Schicksal überlegen. Er ist stärker als sein Fels.“ Für Camus ist klar: Auch wenn der Abstieg manchmal im Kummer geschieht, liegt darin doch Sisyphos’ stille Freude. „Sein Schicksal gehört ihm. Sein Fels ist seine Sache.“ Er hofft nicht auf Erlösung; er ergibt sich nicht der Niederlage. Sisyphos revoltiert gegen das Absurde. In dieser Revolte liegt Freiheit. Sisyphos wird von seiner Aufgabe nicht mehr erdrückt, weil er sie sich zu eigen macht. „Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.“

Ein Wegweiser durch die Weltunordnung

Diese Perspektive regt dazu an, das Selbstverständnis und Selbstbild von Völkerrechtler*innen zu überdenken (vgl. auch von Bernstorff und Stahn). Camus’ Deutung des Sisyphos legt nahe, dass Völkerrechtler*innen akzeptieren müssen: Das Völkerrecht hat nie und wird niemals die Menschheit überall und jederzeit vor dem Übel retten können. Es wird immer wieder scheitern. Aber das bedeutet nicht, dass es sich nicht lohnt, es zu verteidigen und weiterzuentwickeln. Und vielleicht sollte genau so die Disziplin des Völkerrechts begriffen werden. Camus’ Sisyphos zeigt, dass Würde nicht vom Erfolg abhängt, sondern von Beharrlichkeit. Zugegeben, dies ist kein heiteres Unterfangen. Wie Camus warnt, kommt die Erkenntnis des Absurden nicht ohne Preis. Wer sich des Absurden bewusst wird, „bleibt für immer daran gebunden“ und „hat keine Zukunft mehr“. Doch das ist „in Ordnung“ – und verschiebt den Fokus auf das, was wir in der Gegenwart tun können.

++++++++++Anzeige++++++++++++

Promotionsstelle Nachhaltigkeitsrecht

Wie muss sich der Rechtsrahmen ändern, um Waldökosysteme in Deutschland und Kanada aktiv an den Klimawandel anzupassen? Die Professur für Transformation zu nachhaltigen Energiesystemen/Nachhaltigkeitsrecht besetzt zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Promotionsstelle (65%, 3,5 Jahre) in einem internationalen und interdisziplinären Team. Sie forschen rechtsvergleichend in Deutschland und Kanada (inkl. Forschungsaufenthalt in Kanada). Wir freuen uns über Bewerbungen aus Deutschland und dem Ausland (insb. auch aus Kanada und den USA)! Bewerbungsfrist ist der 31.10.2025.

Weitere Informationen und Bewerbung: hier.

+++++++++++++++++++++++++++

Völkerrechtler*innen müssen – wie Sisyphos – das Absurde an ihrer Aufgabe erkennen, ohne der Verzweiflung zu erliegen, und stattdessen leidenschaftlich danach verlangen, „alles Gegebene auszuschöpfen“. Ihr Auftrag ist es nicht, ewigen Frieden zu erreichen, sondern fortwährend gegen eine Welt zu revoltieren, die von Gewalt und Grausamkeit inhärent durchdrungen ist; gegen eine internationale Gemeinschaft, in der Machtpolitik, Ungleichheit und Ungerechtigkeit stets ihren Platz haben werden. Ihre Revolte – die kontinuierliche Verteidigung und Weiterentwicklung des Völkerrechts im Angesicht von Rückschlägen – ist an sich wertvoll, unabhängig davon, ob die großen Versprechen des Völkerrechts eingelöst werden können, die jenseits ihres persönlichen Einflussbereichs liegen. Handlungen sind wichtiger als Ziele. Diese Haltung kann es Völkerrechtler*innen ermöglichen, auch im Angesicht des Absurden frei und mit Leidenschaft in ihrer Disziplin zu arbeiten.

Am 80. Geburtstag der UN-Charta ist die Krise des Völkerrechts – einschließlich der Charta selbst – real. Die Kluft zwischen seinen Versprechen und der Wirklichkeit ist groß und wird es wohl bleiben. Doch ist dies kein Grund für Verzweiflung und Resignation. Es ist vielmehr eine Einladung, die Profession des Völkerrechts in neuer Weise zu begreifen. Der Fels wird immer wieder hinabrollen. Aber der Akt des Hinaufrollens bleibt eine Erklärung des Widerstands und der Freiheit. Der Fels ist schwer – doch es ist unser Fels. Und so können wir uns Völkerrechtler*innen – wie Sisyphos – als glückliche Menschen vorstellen.

Die in diesem Beitrag geäußerten Ansichten sind die persönlichen Meinungen der Verfasser und spiegeln in keiner Weise die ihrer Arbeitgeber wider.

*

Editor’s Pick

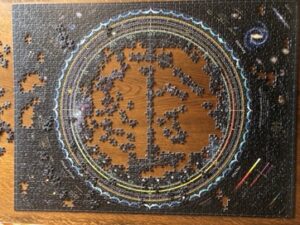

von EVIN DALKILIC

Wer den offenen Widerstand scheut, muss noch lange nicht untätig bleiben. Das Puzzeln als subversiver Akt wird völlig unterschätzt. Dabei wusste schon der US Supreme Court: Wer puzzelt, spielt nicht. Wir verbringen etliche Stunden damit. Und wozu das Ganze? Um am Ende alles zu zerstören und von Neuem unsere Zeit darauf zu verschwenden. Aus kapitalistischer Sicht ist das komplett verlorene Zeit. Insofern ist es kein Zufall, dass das Puzzeln vor allem in Zeiten wirtschaftlicher Krisen Hochkonjunktur hatte (Williams 2004, S. 181). Wenn der Umbruch also das Puzzeln begünstigt, begünstigt dann nicht auch das Puzzeln den Umbruch?

*

Die Woche auf dem Verfassungsblog

zusammengefasst von EVA MARIA BREDLER

Ob auch am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Camus gelesen wird, wissen wir nicht. Jedenfalls begegnen auch die dortigen Richter*innen dem Rückbau völkerrechtlicher Gewährleistungen mit nüchternem und stetigem Widerstand. SÍOFRA O’LEARY, die ehemalige Präsidentin des Gerichts, und YONKO GROZEV (EN), ehemaliger Sektionspräsident, kennen den EGMR bestens von innen und zeigen, welche Instrumente dem Gericht zur Verfügung stehen, um in Zukunft noch besser auf den Rückbau von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu reagieren.

Über Verteidigungsstrategien müssen sich auch Universitäten Gedanken machen– vor allem in den USA. Dort wird nicht erst seit Trumps Antrittsamt am Funding und der Hochschulorganisation herumgesägt. HANS MICHAEL HEINIG (DE) erinnert daran, dass einige Bundesstaaten ein ähnliches hochschulpolitisches Programm teils seit Jahren abspulen. Angesichts dessen fordert er Universitäten auf, ihre spezifisch epistemische Funktion zu verteidigen – statt diese mit einer politischen zu verwechseln.

Um politische versus epistemische Funktion ging es letzte Woche auch in Leipzig. Dort hat das BVerwG ein Grundsatzurteil zum Rundfunk gefällt – und die Beitragspflicht für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an die längerfristige Vielfalt und Ausgewogenheit seines Programms gekoppelt. Damit wird Vielfalt verwaltungsgerichtlich einklagbar. Dieses „institutionalisierte Vielfaltsmonitoring“ könne zwar die Dauerkritik am ÖRR beruhigen, werde jedoch die Verwaltungsgerichtsbarkeit absehbar überlasten, so das Fazit von TOBIAS MAST und WOLFGANG SCHULZ (DE).

Nicht nur die Wehr gegen Pflichten hat uns beschäftigt, sondern auch die Wehrpflicht: Letzte Woche hat HUBERTUS BUCHSTEIN (DE) das Losverfahren als faire Option verteidigt. Viele Stimmen halten ein Losverfahren bei der Wehrpflicht jedoch für verfassungswidrig. NAVID JUNGMANN (DE) widerspricht: Eine begrenzte, bedarfsorientierte Einberufung per Los ist mit dem Grundgesetz vereinbar.

Am Mittwoch war im Europäischen Parlament einiges los, als der umstrittene Kompromiss zur Abschwächung des EU-Lieferkettengesetzes vorerst scheiterte. Eine knappe Mehrheit der Abgeordneten stimmte dafür, noch keine finalen Verhandlungen mit den EU-Staaten aufzunehmen – eine „fatale Fehlentscheidung“, echauffierte sich Merz. Denn die Bundesregierung will Unternehmen vom bürokratischen Aufwand des Lieferkettengesetzes befreien und die Berichtspflicht streichen. MARKUS KALTENBORN und RICARDA RAHN (DE) warnen vor einem gefährlichen Rückschritt hinter bestehende internationale Schutzstandards. Im November stimmt das Europäische Parlament erneut über das Vorhaben ab.

Vor einem gefährlichen Rückschritt hinter internationale Schutzstandards warnt auch IURIE PATRICHEEV (EN): In Kirgisistan will Präsident Sadyr Japarov nach schockierenden Verbrechen an Frauen und Kindern die Todesstrafe wieder einführen. Doch damit würde Kirgisistan – der demokratische Leuchtturm Zentralasiens – sich nicht nur politisch schaden, sondern auch seine menschenrechtlichen Verpflichtungen verletzen.

++++++++++Anzeige++++++++++++

Five Academy in Exile Fellowships in Germany

Academy in Exile is pleased to announce its 2025 fellowship program funded by the Mellon Foundation. AiE invites scholars at risk to apply for five fellowships (12 months each) at TU Dortmund University and the Institute for Advanced Study in the Humanities (KWI) Essen. Eligible are scholars from any country who have a PhD in the humanities, social sciences, or law, and who are at risk because of their academic work and/or civic engagement in human rights, democracy, and the pursuit of academic freedom. The application deadline is 15 November 2025.

If you have any questions, please send an email to applications.aie.kuwi@tu-dortmund.de.

+++++++++++++++++++++++++++

Ein rechtlich gewagtes Experiment kündigt sich auch in der Ukraine an, mit der dort geplanten Justizreform. Die Venedig-Kommission warnt in ihrer jüngsten Stellungnahme vor überzogenem Reformdrang und sieht die Gefahr, dass die Justizreform in unverhältnismäßiges Experimentieren abgleitet. ANDRII NEKOLIAK (EN) stimmt dem zu und plädiert für einen besonneneren und konstruktiveren Ansatz, um die Justizreform voranzubringen.

Auch der Slowakei stellte die Venedig-Kommission kein gutes Zeugnis aus. Das slowakische Parlament hatte die Verfassung geändert und dabei eine „Nationale-Identität“-Klausel sowie eine Reihe von Bestimmungen zum „Schutz der Familie“ eingeführt, die vor allem LGBTIQ+-Personen ausschließen. In ihrer Stellungnahme äußerte die Venedig-Kommission sowohl prozessuale als auch inhaltliche Bedenken. MAX STEUER (EN) prognostiziert, dass die meisten Bestimmungen weitgehend symbolisch bleiben werden. Der eigentliche Konflikt werde sich über die Bedeutung und Reichweite der Änderung entfalten, wobei dem Verfassungsgericht eine entscheidende Rolle zukommen dürfte.

Die Slowakei reiht sich damit in die wachsende Reihe von EU-Mitgliedstaaten ein, die Recht gegen LGBTIQ+-Personen einsetzen. Vor diesem Hintergrund hat die Europäische Kommission nun ihre neue LGBTIQ+-Gleichstellungsstrategie für 2026 bis 2030 veröffentlicht. Doch ALESSANDRO MARCIA (EN) argumentiert, dass die neue Strategie queere EU-Bürger*innen nicht ausreichend schütze.

Schutzlücken klaffen bekanntlich auch in Klimafragen. Zahlreiche Staaten klassifizieren landwirtschaftliche Emissionen als „schwer zu reduzieren“ und schrecken daher vor ambitionierten Reduktionsvorgaben für den Agrarsektor zurück. KATHARINA NEUMANN (EN) erklärt wieso dieses „burden-shifting“ gegen die Pflichten von Staaten im Hinblick auf den Klimawandel verstößt.

Diese Woche hat unser „Defund Meat“-Symposium (EN) sein Ableben gefunden. MINNA KANERVA erklärt das Konzept der „meat consumption corridors“ und zeigt, wie es helfen kann, den weltweiten Fleischkonsum zu senken. Obwohl die Fleischproduktion enorme Schäden für Umwelt und Klima verursacht, spiegeln die aktuellen Regulierungsrahmen diese Kosten bislang kaum wider.

FELIX AIWANGER prüft, ob ein Cap-and-Trade-System – also ein Handelssystem mit Verbrauchsobergrenzen – ein realistischer Weg wäre, um Fleischprodukte näher an ihren tatsächlichen Preis zu bringen. Zum Abschluss argumentiert JEFF SEBO, dass ein weltweites Verbot der industriellen Tierhaltung bis 2050 notwendig wäre, um die massiven, grenzüberschreitenden Schäden für Menschen, Tiere und Umwelt einzudämmen.

Und so rollen wir jede Woche den Fels hinauf und hinab. Manchmal wünschen wir uns einen Lastenaufzug, der den Klotz easy den Berg hochbefördert (und funkelnde Beute hinunter). Der glückliche Sisyphos aber nimmt die Last auf sich, ohne seinen Sinn für Humor zu verlieren.

*

Das war’s für diese Woche.

Ihnen alles Gute!

Ihr

Verfassungsblog-Team

Wenn Sie das wöchentliche Editorial als E-Mail zugesandt bekommen wollen, können Sie es hier bestellen.

Sehr geehrte Herren Dres. Lührel,

danke für Ihren Beitrag zur Lage des Völkerrechtes, den ich interessiert lese. Mögen Sie sich durch die Haltung Camus’ ermutigt und gestärkt fühlen, eventuell auch getröstet. Den Stein weiter rollen …

Freundliche Grüße aus Nürnberg

Bernd Arnold