„Als hätten sie etwas verbrochen“

Fünf Fragen an Christina Clemm

Die Zahlen sind schockierend. Das kürzlich veröffentlichte Lagebild des Bundeskriminalamts dokumentiert: Häusliche Gewalt erreicht neue Höchststände und frauenfeindliche Straftaten nehmen massiv zu. Und doch bleibt das wahre Ausmaß unsichtbar – die meisten Übergriffe tauchen in keiner Statistik auf, denn sie werden nie angezeigt. Wer den Weg zur Polizei oder gar vor Gericht wagt, wird mit einem System konfrontiert, das zwar Schutz verspricht, für viele Betroffene aber neue Verletzungen bedeutet – durch wiederholte Konfrontationen mit den Tätern, mühsame Beweisroutinen und ein strukturelles Misstrauen, das Betroffene dazu bringt, ihr Erlebtes immer wieder gegen unausgesprochenen Zweifel zu erklären. Zwar hat Justizministerin Hubig ein ganzes Reformpaket angekündigt, das von strafrechtlichen Verschärfungen bis zu einem Anspruch auf psychosoziale Prozessbegleitung reicht. Doch ob diese Vorhaben betroffene Frauen tatsächlich wirksam vor partnerschaftlicher und sexualisierter Gewalt schützen werden, ist alles andere als gewiss.

Der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November erinnert jedes Jahr daran, wie mühselig der Kampf gegen jene Gewaltkultur ist. Ob im häuslichen Umfeld, auf der Straße oder im Netz: Übergriffe werden oft gedeckt und verdrängt, wir banalisieren sie als „Privatsache“ oder sie werden vom Lärm anderer Debatten übertönt. Der Gedenktag geht zurück auf die Ermordung der Mirabal-Schwestern, drei politischen Aktivistinnen in der Dominikanischen Republik, deren Femizide 1960 zu einem Symbol für systematisierte Gewalt gegen Frauen wurden.

Seither hat sich viel bewegt, und doch verdeutlichen die aktuellen Zahlen: Der 25. November ist kein Gedenktag der Vergangenheit, sondern ein Gradmesser der Gegenwart. Wir haben Rechtsanwältin und Autorin Christina Clemm gefragt, warum staatliche Systeme weiterhin ihre eigenen Ansprüche nicht einlösen und was es braucht, damit sich die Lebensrealität betroffener Frauen tatsächlich verändert.

1. Frau Clemm, die Debatte um effektivere Schutzmaßnahmen für Betroffene von geschlechtsspezifischer Gewalt nimmt wieder Fahrt auf – unter anderem durch Initiativen aus der Politik, die etwa den Einsatz elektronischer Fußfesseln zur Täterüberwachung forcieren oder Catcalling und Voyeurismus als eigenständige Straftaten ins Strafgesetzbuch aufnehmen wollen. Welche Vorschläge wirken auf Sie eher wie symbolpolitische Maßnahmen, die tatsächlich wenig verbessern?

Die Fußfessel kann hoffentlich einige wenige hochgefährliche Täter davon abhalten, ihre Ex-Partnerinnen zu töten oder schwer zu verletzen. Aber machen wir uns nichts vor, sie ist nicht der Durchbruch bei der Bekämpfung geschlechtsbezogener Gewalt. Auch nicht die Schaffung weiterer Straftatbestände, die in der Praxis wahrscheinlich zu sehr wenigen Verurteilungen führen werden. Es mangelt an einem Gesamtkonzept und dem echten politischen Willen, geschlechtsbezogene Gewalt auf allen Ebenen zu bekämpfen, so wie es die Istanbul-Konvention vorgibt. Das bedeutet Prävention, Aufklärung, Schutz, angemessene Verfolgung, Entschädigung.

++++++++++Anzeige++++++++++++

PostDoc-Stelle mit Habilitationsmöglichkeit (Oberassistenz) im Handels- und Wirtschaftsrecht – Uni Zürich

Ab 1.12.2025, Pensum 80-100%, Bewerbungsschluss 15.12.2025

Anforderungen: Dissertation, Eignung und Wille zur Habilitation.

Vollständige Bewerbungsunterlagen an Prof. Picht (peter.picht@ius.uzh.ch)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Weitere Informationen hier.

+++++++++++++++++++++++++++

2. Gerade als Anwältin kennen Sie Fälle, in denen digitale Gewalt in den physischen Raum übergreift: Wo liegen aus Ihrer Sicht die dringendsten Baustellen im Gesetz zwischen analog und digital?

Die Kapazitäten, überhaupt ordentlich und rasch aufzuklären, sind katastrophal. Ich habe zahlreiche Verfahren, bei denen es überaus naheliegt, die digitalen Medien der Beschuldigten zu durchsuchen und auszuwerten, aber es geschieht einfach nicht. Ich vertrete Betroffene, die durch ihre Ex-Partner digital überwacht und gestalkt werden, die heimlich gefilmt wurden, die damit bedroht werden, dass im Falle einer Trennung einvernehmlich aufgenommene intime Videos an Verwandte oder Bekannte geschickt werden. Ihr Schutz ist kaum möglich. Und Frauen oder queere Personen, die unendlich viel Hass in sozialen Netzwerken erfahren, meist auch in Form von sexualisierten Drohungen. Einige ziehen sich aus dem öffentlichen Raum zurück, weil sie nicht geschützt werden.

3. Sie vertreten Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt wie auch deren Angehörige, insbesondere bei Femiziden – oft kostet schon die Anzeige Mut und Nerven. Mit welchen Widerständen haben Betroffene ganz praktisch im deutschen Polizei- und Justizalltag zu kämpfen? Wie könnte sich im Umgang etwas ändern, das über Fortbildungen hinausgeht?

Verpflichtende Fortbildungen wären ja schon einmal ein Anfang. Viele Betroffene berichten, dass sie bei den Anzeigenerstattungen nicht ernst genommen werden, dass sie so befragt werden, als hätten sie etwas verbrochen. Die ewigen Fragen danach, weshalb sie den aggressiven Partner nicht vorher verlassen haben, danach, was sie vor der Vergewaltigung anhatten, weshalb sie auf ihren Drink nicht ordentlich aufgepasst haben, müssten endlich aufhören oder deren Relevanz wenigstens ordentlich erklärt werden. Betroffene sind häufig schwer traumatisiert – das wird zwar zur Kenntnis genommen, aber nicht angemessen berücksichtigt, viel zu viele werden durch die Verfahren erneut traumatisiert. Und in der Justiz? Da bräuchten wir wohl Sonderzuständigkeiten, damit wir von hinreichender Kenntnis der geschlechtsbezogenen Gewalt ausgehen können. So ist es dem Zufall überlassen, ob ich fachkundigen Richtenden ausgesetzt bin oder welchen, die sich von patriarchalen Narrativen oder Mythen bestimmen lassen.

++++++++++Anzeige++++++++++++

Kritik und Reform des Jurastudiums

Christopher Paskowski & Sophie Früchtenicht (Hrsg.)

Die Rechtswissenschaft steht vor zahlreichen Herausforderungen, von den Gefahren des autoritären Populismus bis hin zur Bekämpfung der Klimakrise. Gleichzeitig spiegeln sich zahlreiche gesellschaftliche Probleme noch nicht ausreichend in der juristischen Ausbildung wider. Das Verfassungsbook “Kritik und Reform des Jurastudiums” verortet die Diskussion um die Reformbedürftigkeit des Jurastudiums im größeren gesellschaftlichen Kontext und macht dabei auch marginalisierte Perspektiven sichtbar.

Die Digitalausgabe des Sammelbands steht auf unserer Website kostenfrei zur Verfügung; die Printausgabe ist im deutschen Buchhandel erhältlich.

+++++++++++++++++++++++++++

4. In Ihren Büchern wird deutlich: Es geht nicht nur um einzelne Taten, sondern um ein gesellschaftliches Klima, das Gewalt ermöglicht. Sollten wir „Gerechtigkeit“ im Kontext geschlechtsspezifischer Gewalt also anders denken als über die Verteilung von Schuld und Strafe? Gibt es für Sie alternative Modelle?

Selbstverständlich können Strafverfahren das riesige Problem geschlechtsbezogener Gewalt nicht lösen. Betroffene benötigen Schutz, Anerkennung des erfahrenen Leids und angemessene Entschädigung. Sie müssen rasch psychosoziale Unterstützung erhalten, um die durch die Taten erfahrene Ohnmacht zu überwinden und Sicherheit zu erlangen. Das gilt nicht nur für Betroffene geschlechtsbezogener, sondern auch rassistischer oder ableistischer Gewalt. Dafür brauchen wir gesamtgesellschaftliche Prozesse, Solidarität mit den Opfern, staatliche Entschädigung und zielführende Arbeit mit den Tätern. Im Moment geschieht das Gegenteil. So wurden zum Beispiel die Gelder des Fonds zur Entschädigung bei sexuellem Kindesmissbrauch vollständig gestrichen, werden wichtige Präventionsprojekte und Jugendsozialarbeit weggekürzt, verschärfen sich Armut und Wohnungslosigkeit, Verelendung. Dabei wissen wir doch, dass die beste Kriminalprävention eine gute Sozialpolitik ist. Und es wird, um Rassismus zu schüren, so getan, als sei sexualisierte Gewalt ein Problem der Migrationsgesellschaft und nicht das einer patriarchalen Gesellschaft.

5. Und um hoffnungsvoll zu enden: Gibt es eine rechtliche oder gesellschaftliche Entwicklung, die Sie zuversichtlich stimmt?

Ich weiß nicht, ob Hoffnung gerade das richtige Gefühl ist. Wir sehen ja, dass autoritäre und faschistische Bewegungen immer mehr Raum einnehmen. Umso wichtiger ist es, gerade jetzt laut zu sein, für Gleichstellung und gegen Menschenverachtung einzustehen, und ich weiß, dass es viele gibt, die ebenso denken. Und ja, vielleicht gibt mir das ein wenig Zuversicht.

*

Editor’s Pick

von MAXIMILIAN STEINBEIS

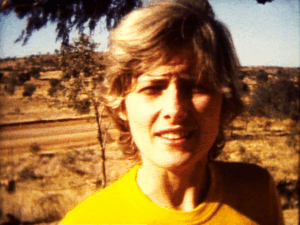

© Archiv Grünes Gedächtnis der Heinrich-Böll-Stiftung e.V. / mit freundlicher Genehmigung von John Kelly

1979, als Kelly für die (offiziell noch gar nicht gegründete) Partei „Die Grünen“ als Spitzenkandidatin zur Europawahl antrat, war ich neun Jahre alt. Jetzt bin ich in etwa in dem Alter, in dem damals die ganzen bundesdeutschen Männer waren, die diese Frau von ihrem ersten Erscheinen auf der politischen Bühne bis zu ihrem gewaltsamen Tod 1992 so heftig hassten, begehrten, beschützten, bekämpften, fürchteten, auslachten, verniedlichten, dämonisierten, pathologisierten und idolisierten wie kaum eine zweite Person dieser Zeit. Einer davon, ihr Weg- und Lebensgefährte Gerd Bastian, der Soldat und zum Friedensaktivisten gewandelte Bundeswehrgeneral, wurde zuletzt ihr Mörder. In Erinnerung blieb sie, wenn überhaupt, als Opfer, und zwar als Opfer nicht der Gewalt derer, mit denen und gegen die sie kämpfte, sondern ihrer eigenen Radikalität. Wer sich von diesem Irrtum befreien will, dem sei diese großartige Dokumentation ihres Lebens und ihres Todes empfohlen, zu sehen zurzeit in der ARTE-Mediathek.

*

Die Woche auf dem Verfassungsblog

zusammengefasst von EVA MARIA BREDLER

Ein Tag gegen Gewalt an Frauen kann der Alltäglichkeit dieser Gewalt nicht gerecht werden: Fast jeden Tag wird in Deutschland eine Frau durch die Hand ihres (Ex-)Partners getötet. Dass das ein strukturelles Problem ist, ist allseits bekannt – und dennoch warten wir auf Zahlen, um aktiv zu werden. Nun gibt es zwei neue Studien zu Femiziden, eine aus NRW, eine aus Tübingen. Doch mit den Statistiken ist es so eine Sache. TAMARA CANDELA (DE) erklärt, warum polizeiliche Zahlen nicht reichen und nur der Blick auf Strukturen das wahre Ausmaß offenbart.

CIGDEM ILERI-KÖKSAL (DE) macht auf eine bislang übersehene Form von Gewalt gegen Frauen aufmerksam: ökonomische Gewalt, definiert als die bewusste Kontrolle über finanzielle Ressourcen, um Handlungsspielräume einzuschränken. Obwohl die Istanbul-Konvention dazu verpflichte, werde diese Gewaltform in Deutschland bislang kaum erfasst und bekämpft.

Vor erheblicher ökonomischer Not soll eigentlich die verfassungsrechtliche Garantie eines menschenwürdigen Existenzminimums schützen. Nun will die Bundesregierung das Bürgergeld grundlegend reformieren: Sanktionen sollen verschärft und die Karenzzeit für Unterkunftskosten gestrichen werden. NARIN ARSLAN (DE) erinnert an die verfassungsrechtlichen Maßstäbe und befürchtet einen beunruhigenden Systemwechsel.

In ökonomische Not geraten dabei oft Frauen, insbesondere alleinerziehende Mütter. Grund ist die vergeschlechtlichte Elternzeit: 2024 nahmen knapp 75 % der berechtigten Frauen, aber nur gut 25 % der Männer Elternzeit und Elterngeld in Anspruch. Eine Angestellte im öffentlichen Dienst zieht nun vors BVerfG, weil ihre Elternzeit den ordnungsgemäßen Stufenaufstieg um 12 Monate verzögerte. Die Beschwerdeführerin hält das für Diskriminierung wegen des Geschlechts, ANGIE SCHNEIDER (DE) wiederum hält die Verfassungsbeschwerde für wenig aussichtsreich.

Elternzeit kann sich auf reproduktive Selbstbestimmung auswirken, wenn man wegen der ökonomischen und beruflichen Einschränkungen auf Kinder verzichtet. Reproduktive Autonomie wird aber auch unmittelbar rechtlich beschränkt. So war in Österreich das sogenannte „Social Egg Freezing“ bislang verboten, während es in vielen europäischen Staaten zulässig ist. Nun hat der österreichische Verfassungsgerichtshof dieses Verbot aufgehoben. Ein wichtiger Schritt für reproduktive Autonomie, bilanziert MAGDALENA FLATSCHER-THÖNI (DE).

Polen geht leider nur noch rückwärts, was reproduktive Autonomie angeht. 2020 verbot das polnische Verfassungsgericht Schwangerschaftsabbrüche aufgrund fetaler Fehlbildungen. Zwar wurde die Entscheidung verkündet, jedoch drei Monate lang nicht veröffentlicht. Nun entschied der EGMR, dass diese Rechtsunsicherheit gegen Artikel 8 EMRK verstößt. KAROLINA KOCEMBA (EN) analysiert das Urteil und die zugrundeliegenden Dynamiken.

In der benachbarten Slowakei gibt es ebenfalls Unsicherheit im Gesundheitssystem: In der Slowakei dürfen Priester jetzt ungehindert Krankenhäuser betreten – auch ohne Einwilligung der Patient*innen. HENDIK MATHIS DRÖßLER und RICHARD PATASSY (EN) untersuchen die neuen rechtliche Grauzonen und warnen, dass diese Episode von „Grey’s Autonomy“ nicht mit den Vorgaben der EMRK vereinbar ist.

Das BVerfG hat sich auch mit Vertretungsverboten beschäftigt, allerdings im Kontext von strafrechtlichen Durchsuchungen: Ein Journalist soll die verbotene Plattform linksunten.indymedia unterstützt haben – laut BVerfG rechtfertigt das jedoch keine Durchsuchung von dessen Redaktions- und privaten Wohnräumen. Ein wichtiges Signal für die Pressefreiheit, doch der Beschluss blende das Spannungsverhältnis zwischen Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG und der Strafnorm des § 85 Abs. 2 Var. 3 StGB aus, so KATHARINA LEUSCH (DE).

Linksunten.indymedia und LinkedIn klingen zwar ähnlich, könnten aber nicht weiter voneinander entfernt sein. Der zehnte Senat des KG Berlin hat jetzt zumindest den grundrechtlichen Abstand verringert und LinkedIn unter den Schutz der Meinungsfreiheit gestellt, in Anschluss an die Facebook-Entscheidungen des BGH aus 2021/2022. Für JAKOB KNAPP (DE) verkennt der Senat damit die Meinungsfreiheit.

++++++++++Anzeige++++++++++++

Das Justiz-Projekt: Verwundbarkeit und Resilienz der dritten Gewalt.

Friedrich Zillessen, Anna-Mira Brandau, Lennart Laude (Hrsg.)

Wie verwundbar ist die unabhängige und unparteiische Justiz? Wo lässt sich Sand in das Getriebe der Justiz streuen? Welche Hebel haben autoritäre Populisten, Einfluss zu nehmen, Abhängigkeiten zu erzeugen, Schwachstellen auszunutzen?

In rund 70 Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus der Praxis haben wir untersucht, welche Szenarien denkbar sind – und was sie für die Justiz bedeuten könnten. Unsere Erkenntnisse veröffentlichen wir nun in „Das Justiz-Projekt. Verwundbarkeit und Resilienz der dritten Gewalt”.

Verfügbar ab dem 2. Dezember, hier auf dem Verfassungsblog – wie immer: Open Access!

+++++++++++++++++++++++++++

Auch zum demokratischen Schwestergrundrecht gab es Neues: Kurz bevor das Bündnis „Widersetzen“ mit Sitzblockaden gegen die geplante Neugründung einer AfD-Jugendorganisation in Gießen protestieren will, hat das BVerfG zu dieser Protestform entschieden und bestätigt: Die Versammlungsfreiheit schützt auch Teilnehmende von Sitzblockaden. ANTONIA REERMANN und JAKOB WAGNER (DE) begrüßen das, sehen aber weiteren Klärungsbedarf. ANNA-SOPHIE HEINZE (DE) hat sich die AfD-Jugendorganisation näher angesehen und ideologische wie personelle Kontinuitäten zur Jungen Alternative festgestellt.

Solche Kontinuitäten gibt es auch bei den Präsidentschaftswahlen in Tansania: Präsidentin Samia Suluhu gewann offiziell mit 97,66 % der Stimmen, doch Beobachter*innen kritisieren die Wahl als undemokratisch. Dass die Kommission der Afrikanischen Union dennoch eine Glückwunscherklärung veröffentlichte, weist für EDWARD KAHUTHIA MURIMI (EN) auf ein tieferliegendes Problem hin: Die Normen der AU schützten nicht vor undemokratischen Wahlen, die von Amtsinhaber*innen inszeniert werden.

Demokratisch heikel wirkt auch ein neuer Gesetzesvorschlag aus Deutschland: Der Entwurf sieht vor, „sichere Herkunftsstaaten“ künftig per exekutiver Rechtsverordnung statt per Gesetz festzulegen – und umgehe so demokratische Kontrolle sowie zentrale Schutzmechanismen für Asylsuchende, analysieren LENA RIEMER und DARREN JAY SEIFFERT (EN).

Währenddessen hat das Europäische Parlament die Omnibus-I-Richtlinie verabschiedet – mit den Stimmen der EVP, die sich auf die Seite der Rechtsextremen stellte. Die Richtlinie soll die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen „vereinfachen“, wird jedoch als undemokratisches Projekt kritisiert, das die Nachhaltigkeitsziele untergräbt. JIE OUYANG (EN) sieht darin ein Comeback einer neoliberalen EU – einer Union, die für die Märkte regiere statt durch die Bürger*innen.

Entsprechend ambitionslos fällt auch das Klimaziel für 2040 aus, das die EU im Europäischen Klimagesetz festschreiben will, wie KATI KULOVESI und SEBASTIAN OBERTHÜR (EN) beobachten: Das Klimaziel werde internationalen Fairnessstandards nicht gerecht und schwäche zudem wichtige Vorschriften der geltenden Klimagesetze.

Mit seinen Umweltsünden wird ein EU-Mitgliedstaat besonders konfrontiert: Frankreich führte jahrzehntelang Nukleartests im Pazifik durch – und hunderttausende EU-Bürger*innen warten weiterhin auf Entschädigung für die Strahlenbelastung. IGNACIO PORTELA GIRÁLDEZ (EN) drängt darauf, dass Frankreich sich endlich seiner nuklearen Vergangenheit stellt.

Und so ist die Vergangenheit eben nie wirklich vergangen, egal um welche Gewalt es geht – sie fordert von uns nicht Vergangenheits-, sondern Gegenwartsbewältigung.

*

Das war’s für diese Woche.

Ihnen alles Gute!

Ihr

Verfassungsblog-Team

Wenn Sie das wöchentliche Editorial als E-Mail zugesandt bekommen wollen, können Sie es hier bestellen.