Trumps Gegenverfassung

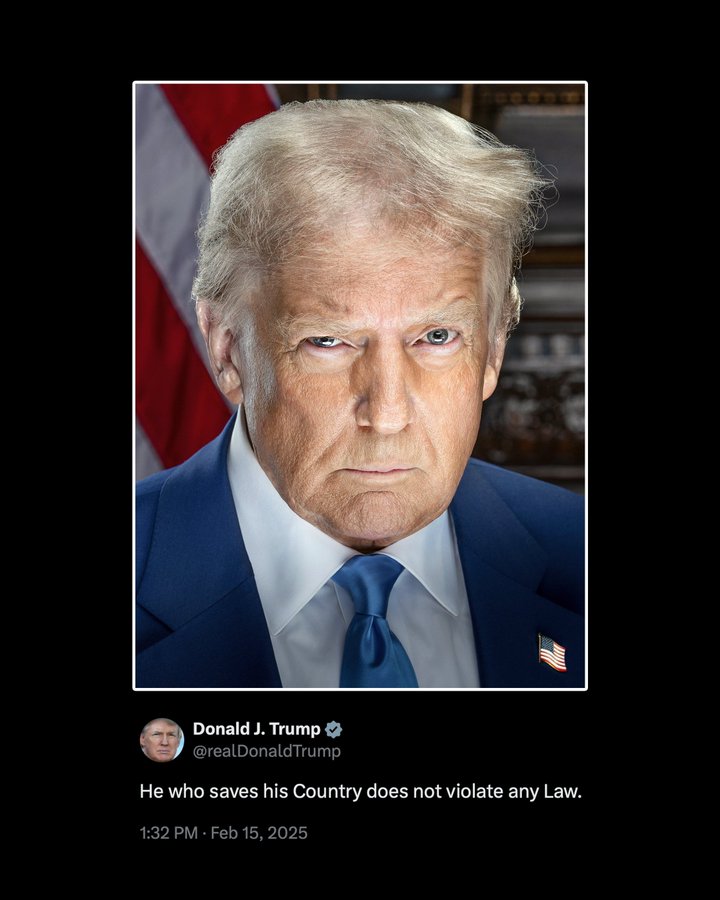

„He who saves his Country does not violate any Law.“

Beitrag des Weißen Hauses auf der Plattform X

Beitrag des Weißen Hauses auf der Plattform X

Donald Trump erstürmte die amerikanische Präsidentschaft am 20. Januar 2025 mit einem Bataillon von Dekreten („executive orders“), die viele Gewissheiten des amerikanischen Verfassungssystems zerstörten. Unter normalen Umständen sind executive orders das schwächste aller rechtlichen Instrumente – sie stehen unterhalb der Verfassung, unterhalb von Gesetzen und sogar unterhalb von Verordnungen. Würde das amerikanische Verfassungssystem funktionieren, dann wären die meisten dieser executive orders durch höherrangiges Recht außer Kraft gesetzt und damit wirkungslos. Doch die amerikanische Verfassungsordnung ist im Wandel.

Hinfort mit dem „birthright citizenship“, das im 14. Verfassungszusatz garantiert ist! Weg mit mehr als 60 Jahren Bürgerrechtsbewegung und Jahrzehnten verfassungsrechtlichen Fortschritts in der Geschlechtergerechtigkeit! Weg mit den Klimaschutzgesetzen! Friert die vom Kongress genehmigten Mittel für nahezu alle Bundesprogramme ein, und zwar ohne Vorwarnung! Macht aus tausenden Beamtenstellen politische Posten, die Loyalität zum Präsidenten erfordern! Stampft die internationalen Verträge ein, beendet die internationalen Hilfsleistungen und untergrabt langjährige internationale Bündnisse und Vereinbarungen! Schießt die nationale Sicherheit in den Wind! Unter normalen Umständen wäre es rechtlich schlicht unmöglich, all dies im Wege von executive orders umzusetzen. Doch die Umstände sind nicht normal.

Die Trump-Regierung hat ihre executive orders darüber hinaus mit Anwendungsvorgaben flankiert, die Bundesbeamte darüber in Kenntnis setzen, dass jene executive orders alle anderen Rechtsquellen „übertrumpfen“. Wer sich weigerte, die executive orders zu befolgen, wurde umgehend entlassen oder zwangsweise beurlaubt – auch diejenigen, deren Jobs es nicht mehr geben würde, wenn es sich bei den executive orders um bindendes Recht handeln würde. Viele Bundesbeamte haben lieber gekündigt, statt gegen Recht zu verstoßen. Nur einen Monat nach Beginn von Trumps Präsidentschaft verhält sich die Bundesregierung so, als seien diese executive orders das einzig geltende Recht – ganz unabhängig davon, was die Verfassung, der Kongress oder die Gerichte dazu sagen.

Erstinstanzliche Gerichte zeigen sich hierüber nicht amüsiert. In den ersten Wochen von Trumps zweiter Amtszeit wurden mindestens 75 Klagen eingereicht, die sich nicht nur gegen die Errichtung und Abschaffung von Behörden richten, sondern unter anderem auch gegen die Demontage des Beamtenrechts, eingefrorene staatliche Gelder, grausame Änderungen des Immigrationsrechts, ohne Rechtsgrundlage eingeführte neue Formen von Zwangsbeurlaubung und Abfindungen, sowie die scheinbare Erlaubnis für Elon Musk und seine Gefolgschaft, hoch sensible Regierungsdatenbanken zu durchwühlen. In fast all diesen Fällen haben Bundesgerichte im ganzen Land die Regierung mit einstweiligen Verfügungen oder vorläufigen Unterlassungsanordnungen dazu verpflichtet, ihre Maßnahmen sofort zu stoppen oder rückgängig zu machen, bis die rechtlichen Fragen rund um die executive orders gerichtlich geklärt sind.

++++++++++Anzeige++++++++

ALLE REDEN DRÜBER – WIR WOLLEN ES WISSEN!

Im politischen Prozess besteht (immer noch) Unsicherheit, ob die AfD verboten werden kann. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte will das jetzt in einem umfassenden Gutachten klären und sucht dafür erfahrene Jurist*innen sowie Expert*innen.

Mehr dazu unter: https://freiheitsrechte.org/jobs

++++++++++++++++++++++++

Noch ist unklar, ob die Trump-Regierung sich an diese gerichtlichen Anordnungen hält. Als zwei Gerichte insistierten, dass Zahlungen durch die Bundesebene wiederhergestellt werden müssten, hob das „Office of Management and Budget“ (eine Schaltstelle im Executive Office des Präsidenten, die sowohl Verwaltungsbehörden als auch den Bundeshaushalt überwacht) sein Memorandum auf, das jene Zahlungen gestoppt hatte. Die Gelder sollten also wieder fließen. Doch ein Bundesrichter fand glaubhafte Anhaltspunkte dafür, dass die Regierung das Urteil nicht befolgt hatte, denn die Zahlungen kamen nach wie vor nicht an.

Manche Gerichtsbeschlüsse scheinen dagegen in der Theorie befolgt, in der Praxis aber ignoriert zu werden. Während die Regierung in ihren Schriftsätzen behauptet, dass sie gerichtliche Anordnungen respektiere, berichten diejenigen, die vor Gericht gewannen und nun auf Gelder, ihre Rückkehr in den Staatsdienst oder auf Wiederherstellung des status quo ante warten, dass die ausgesetzten executive orders weiterhin durchgesetzt werden. Eine Richterin, die den Verdacht schöpfte, dass sie von der Regierung belogen worden ist und es ihr daher nicht möglich sei, zu prüfen, ob die Regierung den gerichtlichen Anordnungen nachkommt, mahnte an: „Die Verteidigung wird daran erinnert, dass sie verpflichtet ist, wahrheitsgemäße Angaben vor Gericht zu machen.“

Viele Expert*innen sagen nun, dass wir eine Machtübernahme, eine Verfassungskrise oder gar einen Staatsstreich erleben. Wer untersucht hat, wie die Demokratie weltweit erodiert, den wird es nicht beruhigen, dass der schnelle Zerfall staatlicher Institutionen in den USA in den vergangenen Wochen erschreckende Parallelen zu jenen Demokratien aufweist, in denen zielstrebige Autokraten – gestärkt durch ihren Wahlsieg – ihr Amt antreten und sämtliche Begrenzungen ihrer Macht mit rechtlichen Mitteln aus dem Weg räumen. Kommen sie damit durch, stirbt die Demokratie.

Die Vereinigten Staaten sind nun zweifellos auf dem – gesetzlich geebneten – Weg in die Autokratie. Schon für Trump, den Bürger, war das Recht immer eine Waffe, um Gegner auszuschalten, in den Ruin zu treiben und seinen eigenen Pflichten auszuweichen, indem er Sand ins Getriebe der Justiz streute. Trump, der Präsident, setzt das Recht nun als Waffe gegen die Verfassungsordnung selbst ein – unterstützt von einer Schar von Anwält*innen, die sich in einem „post-constitutional moment“ wähnt.

Trump will die US-Verfassung schnell ändern – ganz im Stil von Viktor Orbán, Hugo Chávez und Rafael Correa, die jeweils im ersten Jahr ihrer autokratischen Konsolidierung ihre Verfassungen neu geschrieben haben. Praktisch ist es jedoch unmöglich, die US-Verfassung zu ändern. Deshalb ändert Trump sie auf die einzige Weise, die das US-Recht zulässt. Zuerst besetzte er den Supreme Court mit Richter*innen, die seiner neuen Verfassungsvision wohlgesonnen sind – in der Hoffnung, dass er mit seinen ungeheuerlichen verfassungsrechtlichen Argumenten vor dem Gericht durchkommt. Noch stemmen sich die unteren Gerichte gegen seine Versuche, Gesetze mittels executive orders zu umgehen, indem sie prozedurale Einwände erheben. Doch der Supreme Court könnte Trump in der Sache Recht geben.

Kurzum: Was in den ersten Wochen von Trumps zweiter Amtszeit nach Wahnsinn aussieht, hat in Wahrheit Methode. Die executive orders zeichnen ein kohärentes Bild davon, was ich eine „Gegenverfassung“ nenne – eine alternative verfassungsrechtliche Realität, die die bestehende Verfassung ersetzen soll. Statt Gewaltenteilung propagiert Trump eine Theorie der einheitlichen Exekutive („unitary executive theory“), die auf ein Primat exekutiver Macht abzielt – ganz ohne die Fesseln von Kongress oder Gerichten.

Die unitary executive theory zieht ihre Inspiration aus der Tatsache, dass die im Jahr 1787 (und damit lange vor Entstehung des modernen Verwaltungsstaats) verfasste US-Verfassung in Artikel II über die Exekutivgewalt nur den Präsidenten erwähnt. Befürworter*innen dieser Theorie argumentieren deshalb, dass der Präsident der einzige zur Exekutivgewalt verfassungsrechtlich ermächtigte Akteur sei. Alle Mitarbeitenden von Regierungsbehörden hätten daher seinen Anordnungen zu folgen.

Keinerlei Beachtung findet dabei der Umstand, dass der US-Kongress in über hundert Jahren viele Verwaltungsbehörden geschaffen hat, die alle zu unterschiedlichen Graden vom Präsidenten unabhängig sind. Der Kongress stellte dabei ausdrücklich fest, dass der Präsident das Personal jener Behörden nicht nach Belieben einstellen oder entlassen kann, sondern nur aus triftigen Gründen. Ebenso definierte er klare Zuständigkeiten und Schwerpunkte dieser Behörden. Die unitary executive theory will die Beschränkungen präsidialer Macht in Bezug auf Behörden dagegen als verfassungswidrig aus dem Weg räumen – mit dem Argument, dass der Präsident in der Lage sein müsse, jede dieser Behörden bis ins Detail persönlich zu steuern.

++++++++++Anzeige++++++++

Loyola University Chicago School of Law Presents

Conference on Global Migration and the Rule of Law

April 11-12, 2025, Rome, Italy

Attend in person or virtually by registering below.

FIND OUT MORE ABOUT THE CONFERENCE

For questions, please contact:

Insa Blanke

Loyola University Chicago School of Law

Executive Director of International LLM and SJD Programs

Iblanke1@luc.edu LUC.edu/law/Internationalllm

++++++++++++++++++++++++

Diese Sichtweise findet sich in zahlreichen executive orders wieder. Am kühnsten formuliert es die executive order vom 18. Februar 2025 mit dem Namen „Ensuring Accountability for All Agencies“:

„The Constitution vests all executive power in the President and charges him with faithfully executing the laws. . . . [All] executive branch officials remain subject to the President’s ongoing supervision and control.“

Darüber hinaus müssen sich die Behörden an die politischen Richtlinien und Prioritäten des Präsidenten anpassen. Diese einheitliche Exekutivgewalt erstrecke sich auch auf internationale Angelegenheiten, wie die executive order „One Voice for America’s Foreign Relations“ erklärt.

Nach der unitary executive theory schöpfen die Behörden ihre primäre verfassungsrechtliche Autorität nicht mehr aus der Delegation legislativer Befugnisse durch den Kongress, sondern aus der Delegation der Exekutivgewalt durch den Präsidenten. Sollte der Supreme Court diese Theorie anerkennen, könnten die bisherigen Einschränkungen, die der Kongress den Behörden auferlegt hat, für verfassungswidrig erklärt werden; executive orders hätten verfassungsrechtlich dann tatsächlich die Macht, Gesetze außer Kraft zu setzen.

Der Supreme Court hat bereits viel dafür getan, die präsidiale Exekutivgewalt auszuweiten und sie der Kontrolle des Kongresses zu entziehen. In Trump v. US stellte der Supreme Court vergangenen Sommer fest, dass Strafgesetze den Präsidenten nicht verfassungsrechtlich einschränken könnten, sofern er in offizieller Funktion handelte – was ihm weitgehende Immunität vor strafrechtlicher Verfolgung verschaffte. Von hier aus ist es dann kein großer Sprung mehr: Wenn die uneingeschränkte Ausübung präsidialer Befugnisse voraussetzt, dass der Präsident nicht an Strafgesetze gebunden ist, dann kann ebenso gut argumentiert werden, dass jederlei Einschränkung präsidialer Kontrolle über Behörden und deren Gesetzesvollzug unzulässig ist.

In einigen verfassungsrechtlichen Fragen könnte der jetzige Supreme Court gegen Trump entscheiden, etwa in dem offensichtlich gelagerten Fall von birthright citizenship. Aber so wie das Gericht in den letzten Jahren zur Frage der Exekutivgewalt entschieden hat, könnte sich durchaus eine richterliche Mehrheit für eine Spielart der unitary executive theory finden, die Trump erheblich mehr Macht verleiht. Schon in Trump v. US hat eine Mehrheit von sechs Richter*innen des Supreme Courts entschieden, dass weder der Kongress noch die Gerichte über die Handlungen des Präsidenten innerhalb dessen abschließender und ausschließlicher („conclusive and preclusive“) verfassungsmäßiger Autorität entscheiden können – ohne jedoch zu sagen, wie weit diese Autorität reicht. Unter diesem Gericht könnte sie tatsächlich ziemlich weit reichen.

Einige meinen, dass es Trump durch die Entscheidung Trump v. US bereits ermöglicht wurde, wie ein Monarch zu handeln. Wenn der Supreme Court die unitary executive theory in ihrer Extremform akzeptiert, dann würden die USA von einer konstitutionellen Demokratie zu etwas werden, das viel näher an einer Autokratie ist – und Trumps Gegenverfassung wird gesiegt haben.

Und so mischte sich Trump dann auch am 19. Februar 2025 aus den Höhen seines Postens in seine Heimatstadt New York ein – indem er eine Kompetenz in Anspruch nahm, von der niemand sicher wusste, ob er sie tatsächlich hatte. Trump ordnete an, dass die Stadt ihr neues Mautsystem für die verkehrsreichsten Teile Manhattans abschaffen solle. Während er sich selbst als Retter New Yorks feierte, verkündete er auf dem offiziellen X-Account des Weißen Hauses: „Lang lebe der König!“

Beitrag des Weißen Hauses auf der Plattform X

*

Editor’s Pick

von EVIN DALKILIC

Kulturkonsumierende Bildungsbürger*innen höre ich nur selten über die bunten Farbvariationen flaumiger Schimmelpilze oder die explosiven Kräfte hyperaktiver Bakterien und Hefen parlieren. Zugegeben, wenn der Flaum pink ist oder das Kimchi von der Küchendecke gekratzt werden muss, dann ist das Fermentieren nicht wie geplant verlaufen. Gelingt es aber, werden Bakterien nicht nur zu Gesundheitshelfern, die sich in unseren Körper einfügen, sondern auch zu Kulturschaffenden, die völlig neue Geschmackswelten eröffnen. Hätten Sie gedacht, dass Bulgur zu Käse werden kann? Es braucht nur ein bisschen Bulgur, Salz und Wasser, der Rest macht sich eigentlich von selbst. Wenn Sie mir nicht trauen, dann kann Ihnen vielleicht Sandor Ellix Katz mit seinem Buch „Die Kunst des Fermentierens“ die Scheu vor dem Schimmel nehmen.

*

Die Woche auf dem Verfassungsblog

zusammengefasst von EVA MARIA BREDLER

Nicht nur KIM LANE SCHEPPELE beschäftigt das Abgleiten der Vereinigten Staaten in den Autoritarismus. Auch bei uns bleibt das Dickicht aus Dekreten und feindlicher Rhetorik ein zentrales Thema. Wie radikal die neue US-amerikanische Administration dabei vorgeht, zeigte nicht zuletzt die Rede des Vizepräsidenten J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Dort kritisierte er letzten Freitag die europäische Innenpolitik. PHILIP LISTE (DE) überrascht das nicht: Das Aufheben von Innen und Außen schließe an das Großraumdenken von Vance-Liebling Carl Schmitt an, gehe mit den USA als „Bewegungsstaat“ der internationalen Neuen Rechten jedoch noch darüber hinaus.

Weniger Aufmerksamkeit erhielt dagegen bislang eine weitere executive order, die jedoch erhebliche globale Folgen haben könnte. MICHAEL KUBICIEL und CORNELIA SPÖRL (DE) haben sie entdeckt und erklären, warum ein Dekret zur Anwendung des Gesetzes gegen Auslandsbestechung die globale Korruptionsbekämpfung untergraben und die wirtschafts- und sicherheitspolitischen Interessen Europas nachhaltig schädigen könnte.

Wie nachhaltig das Recht in den Vereinigten Staaten geschädigt werden könnte, zeigte zuletzt auch Trumps Napoleon-Tweet („He who saves his Country does not violate any Law“). Wenn das (Verfassungs)Recht aber nicht mehr reicht, um politische Akteure an demokratische und rechtsstaatliche Grundregeln zu binden – was kann dann Verhaltensgrundnorm sein? Für JOCK GARDINER (EN) liegt die Antwort in einem etwas angestaubten Konzept: der Ehre.

Tatsächlich könnte vor allem die Broligarchy rund um Musk ansprechbar für das eher maskulinistische Narrativ der Ehre sein. Zu hoffen wär’s, denn dessen andauernder AI-Coup – bei dem die originäre politische Verwaltungsarbeit durch Künstliche Intelligenz ersetzt wird – ist ziemlich ehrenlos. Doch wir sollten uns nicht allzu gemütlich in der kritischen Beobachterrolle einrichten: Auch die EU-Kommission sei für deregulatorische Narrative ansprechbar, wie HANNAH RUSCHEMEIER (EN) anhand einer aktuellen Entscheidung der Kommission illustriert.

Eigentlich hätte Francesca Albanese, UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, zusammen mit dem israelischen Architekten und Gründer von Forensic Architecture Prof. Eyal Weizman am Mittwoch an der Freien Universität Berlin sprechen sollen. Doch die Universität sagte die Veranstaltung nach massivem Druck ab, so wie schon letzte Woche die Ludwig-Maximilians-Universität München. ISABEL FEICHTNER (EN) beobachtet eine verheerende Stille auch in der deutschen Völkerrechtswissenschaft. „Where is out outcry?“, fragt sie in ihrem Brief, und ruft die Völkerrechtswissenschaftler*innen auf, ihre Stimme zu erheben, um für Menschenrechte und Meinungsfreiheit einzutreten.

++++++++++Anzeige++++++++

The Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory is looking to recruit, from 1 October 2025, or as soon as possible thereafter,

Doctoral Students (m/f/d)

+

Postdoctoral Research Fellows (m/f/d)

for the two research fields Legal History of the European Union and Legal Transfer in the Common Law World and, for a Postdoctoral Research Fellow (m/f/d), also for the Max Planck Law Fellow Group Independence and Democracy in the European Union: A Historical and Socio-legal Approach.

More information on your tasks, your profile, our offer and the application procedure are on our homepage https://www.lhlt.mpg.de/job-offers. Your application must be submitted online via the link on our homepage by the closing date of 19 March 2025.

++++++++++++++++++++++++

Am Sonntag ist endlich Bundestagswahl. Doch nicht für alle Wahlberechtigten: Zahlreiche Stimmzettel von im Ausland lebenden Deutschen werden nicht rechtzeitig ankommen. Manche wollen das Problem mit der Einführung von Auslandswahlkreisen lösen. NIKLAS SIMON (DE) hält diese jedoch für problematisch und schlägt andere Lösungsansätze vor.

Als problematisch erweist sich auch die Wahlrechtsreform, jedenfalls soweit es um Geschlechtergerechtigkeit geht: Nach Veröffentlichung der Kandidat:innenlisten ist abzusehen, dass der neue Bundestag noch männerlastiger sein wird als zuvor. CORINNA KRÖBER und LENA STEPHAN (DE) erklären das Phänomen und rufen zu einer Paritätsdebatte auf.

Die Vorbereitung auf diese Wahl kann ganz unterschiedlich aussehen. Entweder man zieht sich alle TV-Formate dazu rein und ärgert sich, oder man lässt den Fernseher ausgeschaltet und ärgert sich im Internet. Man kann sich aber auch darüber ärgern, nicht selbst in ein Sendungsformat eingeladen worden zu sein: So hatte das BSW zweimal dagegen geklagt, nicht in die „Wahlarena“ eingeladen worden zu sein, das Recht auf Chancengleichheit sei verletzt. Doch selbst die Oberverwaltungsgerichte sind sich darüber uneins (und ärgern sich wohl). MADELINE TRAPPMANN (DE) schildert die zwei Entscheidungen und spricht dem VGH Baden-Württemberg den Duellsieg zu.

Im Wahlkampf sind nicht nur öffentliche Sendezeit, sondern auch private Gelder ungleich verteilt. Insbesondere CDU, FDP und AfD können sich dieses Jahr über skandalöse Spendenrekorde freuen (allen voran die AfD mit einer privaten Großspende aus Österreich von fast 2,35 Millionen Euro). KRISTOF HEIDEMANN (DE) schaut über den Atlantik und zeigt, warum vor allem verdeckte Parteispenden besorgniserregend sind und wie sich das Problem in den Griff bekommen ließe, bevor es – wie in den USA – eskaliert.

Jenseits des indischen Ozeans ist Australien dem Problem jetzt mit einer großen Reform des Parteienfinanzierungsrechts beigekommen – or is it? Obwohl der Electoral Legislation Amendment (Electoral Reform) Act 2025 nach Transparenz und Fairness klingt, könnte er gegen die Verfassung verstoßen, warnt ANNE TWOMEY (EN).

Zwei Monate nach Beginn des Jahres 2025 haben sich die europäischen Gerichte bereits mit sieben Fällen von Pushbacks befasst. Jeder Fall wirft wichtige Beweisfragen auf, deren Konsequenzen JOYCE DE CONINCK (EN) herausarbeitet.

++++++++++Anzeige++++++++

Unsere Redaktion sucht Unterstützung!

Im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit dem Max-Planck-Institut für die Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht in Freiburg besetzen wir zum 17.03.2025 eine Redakteursposition (m/w/d) mit dem Themenschwerpunkt „Öffentliches Sicherheitsrecht und Strafrecht“.

Du bist Expert*in auf diesem Gebiet und möchtest die Redaktionsarbeit des Verfassungsblog unterstützen? Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Die Stellenausschreibung mit allen Daten und Informationen zum Bewerbungsprozess findest du hier.

Bewerbungsfrist: 02.03.2025

++++++++++++++++++++++++

ALISON JOLYNN BEUSCHER, JOHANNA BÜCKER, LAURA GOLLER, LINA SOPHIE MÖLLER, MARLENE STILLER und SARAH ISABEL PFEIFFER (EN) waren Teil einer Third Party Intervention im Fall C.O.C.G. v. Litauen, in dem es Pushbacks an der EU-Außengrenze mit Belarus geht. Sie berichten von der Anhörung in Straßburg am 12. Februar, die sich vor allem um die Frage drehte, ob und inwiefern der geopolitische Kontext das Niveau des Menschenrechtsschutzes beeinflussen kann.

Wer es sich leisten kann, findet auf anderem Wege ganz legal in die EU: indem er sich einkauft, zum Beispiel über Maltas „citizenship by investment“-Programm. Über dieses Programm wird der EuGH bald entscheiden, weil zusammen mit der maltesischen auch die EU-Bürgerschaft verliehen wird. SIMON COX (EN) hält es für wahrscheinlich, dass sich die EU-Kommission durchsetzt und der EuGH die Verleihung der EU-Bürgerschaft kassiert.

Um viel Geld und unsportliches Verhalten geht es um auch im EuGH-Fall Seraing: Sollten die Schiedssprüche des Internationalen Sportsgerichtshofs EU-rechtlich überprüfbar sein? Während Generalanwältin Ćapeta den Schiedssprüchen die Rechtskraft entziehen würde, schlägt ANTOINE DUVAL (EN) vor, die Anerkennung von der Einhaltung der europäischen öffentlichen Ordnung und fundamentaler Verfahrensrechte abhängig zu machen.

Unsportlich finden es auch manche, „von der Arbeit anderer zu leben“ und Sozialleistungen zu beziehen. Immer wieder wird deshalb gefordert, eine Arbeitspflicht einzuführen. Zuletzt beantragten CDU und AfD in der Schweriner Stadtvertretung eine solche für Asylbewerber*innen. Warum Arbeitspflichten verfassungsrechtlich bedenklich und praktisch schwer umsetzbar sind, erklären SUSANNE DERN und FRIEDERIKE LÖBBERT (DE).

Verfassungsrechtlich bedenklich sind auch Überwachungssoftwares. Das BVerwG hat kürzlich entschieden, dass der Bundesnachrichtendienst einem presserechtlichen Auskunftsanspruch zum Einsatz der Spionagesoftware „Pegasus“ nicht nachkommen muss. SOFIANE BENAMOR (DE) hält das für sachgerecht, da vollständige Transparenz im Sicherheitsbereich weder praktikabel noch funktional wäre.

Wann wird andersherum das Teilen von Informationen zu einem Akt der Illoyalität gegenüber dem Staat? Die Frage stellt sich in Israel. Drei Gesetzesentwürfe in der Knesset sehen vor, dass jede Zusammenarbeit mit internationalen Justizinstitutionen, insbesondere dem Internationalen Strafgerichtshof, als Verrat am Staat gilt – und mit bis zu lebenslanger Haft bestraft werden kann. ITAMAR MANN (EN) zeigt, wie die Gesetze internationale Rechtsforschung an israelischen Universitäten bedrohen.

Unterdessen gehen in Serbien die Proteste von Studierenden weiter, die schon seit Monaten andauern. Jüngster Auslöser ist der Einsturz eines Vordachs am Bahnhof in Novi Sad, bei dem 15 Menschen getötet und zwei schwer verletzt wurden. Die Ursache bleibt ungeklärt, es stehen Korruption und Baupfusch im Raum. VIOLETA BESIREVIC (EN) rekonstruiert die Tragödie in fünf Akten, Titel: „What Madonna Got and the EU Did Not“.

Eine weitere Rekonstruktion: MATTEO PAOLANTI und FRANCESCO SACCOLITI (EN) zeichnen historisch nach, wie Nicaragua von einer Demokratie zu einer autokratischen Familiendynastie werden konnte, die die jüngste Verfassungsreform am 30. Januar zu besiegelt haben scheint.

Auch Äthiopien kämpft mit seiner Geschichte: Die Regierung hat sich verpflichtet, in einem transitional justice Prozess ihre gewaltsame Vergangenheit aufzuarbeiten. Doch die Zivilbevölkerung vertraut nicht recht darauf, weil die Regierung gleichzeitig zivilgesellschaftliche Gruppen und die Medienfreiheit angreift. TEMELSO GASHAW (EN) überlegt, wie es von hier aus weitergehen kann.

Und um mit einer guten Nachricht zu enden: Der EGMR hat im Fall Cannavacciuolo und andere gegen Italien einstimmig eine Verletzung von Artikel 2 EMRK festgestellt. Es ging um hunderte illegale Mülldeponien, die die neapolitanische Mafia über Jahre hinweg betrieb – im Wissen der italienischen Regierung. Der EGMR aktivierte dabei zum ersten Mal das Recht auf Leben im Zusammenhang von Gesundheitsschäden durch Umweltverschmutzung: ein Wendepunkt für Klima- und Umweltgerechtigkeit, so das hoffnungsvolle Fazit von STEFANO ZIRULIA (EN).

*

Ihnen alles Gute,

Ihr

Verfassungsblog-Team

Wenn Sie das wöchentliche Editorial als Email zugesandt bekommen wollen, können Sie es hier bestellen.

*

Es ist unverständlich, daß ein Trump sich politisch völlig unerfahrene Helfer ins Boot holt, die zum Teil völlig wirre Entscheidungen treffen (Musk…)

Und niemand protestiert dagegen…

Das gab es schonmal 1933 in Deutschland: der Aufmabau einer Dikatur mit scheinbar rechtlichen Mitteln.

Ich hoffe wir überleben diese Amtszeit und jede weiter zu befürchtende.

“Der Supreme Court stellte fest, dass Strafgesetze den Präsidenten nicht verfassungsrechtlich einschränken könnten, sofern er in offizieller Funktion handelte”. Wurde damit nicht bereits das Handeln des Präsidenten über die Verfassung der USA gestellt? Selbst wenn das Handeln von Präsident Trump von einem Gericht für verfassungswidrig erklärt würde, wer soll ihn daran hindern, weiterzumachen? Er kann nichteinmal dafür bestraft werden, dass er gegen die Verfassung handelt. Mit dieser Entscheidung des Supreme Courts wurde der Abschaffung der Demokratie in den USA Tür und Tor geöffnet.

Hat irgend Jemand iergen etzwas Anderes von D.Trump erwartet?

Ich denke, die Demokratie in den USA ist aktuell faktisch nicht mehr existent. Wenn nicht bald ein wirksammer Widerstand innerhalb des Landes entsteht, könnte diese Entwicklung bald nicht mehr umkehrbar werden.

Das Schlimmste daran sind all die zu erwartenden und doch nicht vorhersehbaren Folgen für die ganze Welt.

Es ist fast surreal, wie ein dummer Teil einer Nation eine katastrophale Entscheidung treffen kann und dies auf die ganze Welt kaum entrinnbare Konsequenzen nach sich zieht.

Es ist auch eine fatale Schwäche der Demokratie an sich, dass sie die Demontage der Demokratie, d. h. ein System die Zerstörung des selbigen Systems, ermöglicht, wenn das Volk eine falsche Entscheidung trifft.

The fascist take-over is not a revolution. It is usually a trial and error, stepping forward until resistance, stopping, appearing to go-back, but then taking a different approach a different route to achieve the goals. A compliance with a judicial directive just causes a strategic reflection on how to get around that obstacle to reach the goal. Fascism is defined by a lot of anti-‘s (like anti-democratic, anti-union, anti-international, etc.) which leaves a lot of space for different strategies to reach the real goals. Destroying governmental rules, regulations, ignoring processes and the law, are mere features of such a strategy. they are not the goal. The goal is power and control by destroying mechanisms of governance and regulations. So far, all destruction served one goal: unleashing total capitalistic freedom for large corporations. Replacing taxes by tariffs is the ultimate tax-cut for the rich. Blinding government by laying off government employees leads to wild west-liberalism and a total exploit of the economy. What those corporations do not understand, is that a real fascist regime does not take orders. If necessary, fascists rather saw off the tree’s branch they’re sitting on than changing their will. Looking at the action of the Trump administration from the perspective of a democratic rule, is simply wrong. there is no compromise, not for long. If you dense down throughout time all the regulatory attemps of Republicans, Tea Party, and MAGA, you end up with an up-speeding transformation of society starting with the age of privatization and deregulation to the start of governmental surveillance, and a growing dominance of economic values over any social or political morals, intermissioned by short terms of economic crisis due to deregulation and short countermovements by any democratic or social resistance. When Trump first says that soon voting will not be necessary and now weighing in a third term, the goal is the same, just the analysis of the current situation has resulted in the change of strategy. The reconstruction / the destruction of the democratic structure may take longer than expected. Later, elections may only be cosmetics. German history is a great and depressing teacher.

der Artikel ist sehr gut gechrieben, alles richtig, denke ich. Aber warum zum Geier sind die wirklich wichtigen Worte in zart-blau geschrieben? Ohne Lupe kann ich die nicht lesen. Es macht dann auch keinen Spass, alles zu Ende zu lesen.

Sorry, ich bin 74 Jahre alt, meine Augen waren auch schon enmal besser gewesen.

Tipp: Den gesamten Text markieren. Wenn er markiert ist, erscheint er einheitlich schwarz auf Blau und ist gut lesbar.

Eine vollständige Anerkennung der “unitary executive theory” wäre tatsächlich ein Bruch mit der demokratischen Grundordnung, wie sie in klassischen Gewaltenteilungssystemen existiert. In der Tat basiert das deutsche Grundgesetz (GG) gerade auf einer strikten Gewaltenteilung, die auf Drängen der Alliierten – insbesondere der USA – nach dem Zweiten Weltkrieg festgeschrieben wurde.

Gewaltenteilung als Kernprinzip der Demokratie

Demokratische Systeme basieren darauf, dass Gesetzgebung (Legislative), Ausführung (Exekutive) und Rechtsprechung (Judikative) klar voneinander getrennt sind.

In Deutschland ist das in Artikel 20 GG verankert:

“Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.”

Auch die US-Verfassung basiert auf dem Prinzip der “Checks & Balances”, um sicherzustellen, dass kein Teil der Regierung übermächtig wird.

Wenn einige konservative Richter eine stärkere Exekutive befürworten , weil sie glauben, dass die Regierung so effizienter arbeitet und dass unabhängige Behörden zu viel Macht haben. Wiederspricht das dann nicht massiv der US-Verfassung?

Die US-Verfassung wurde nicht für maximale Effizienz, sondern für Gewaltenteilung und Machtbegrenzung entworfen.

Richter sollen nach dem Wortlaut und der ursprünglichen Intention der Verfassung entscheiden – nicht nach ihrer persönlichen Meinung oder politischen Ideologie.

Wenn persönliche oder politische Präferenzen entscheiden, dann ist das keine Rechtsauslegung mehr, sondern Aktivismus von der Richterbank (“judicial activism”).

I think of “Machtergreifung”. And i shiver.

What have you expected? He is a lyer, a russian spy and a convicted criminal. America has to be asked and ask itself, which kind of a leader it has elected. He is not interested in values or moral – he ist interested in fast deals and himself. If America doesn’t wake up and fight back quickly, it will no longer be the trusted land of the free and the real home of the brave…

Many Greetings – yours George!