Gemeinsam stark

Vom Wert der Tarifautonomie

Gestern haben wir den 1. Mai gefeiert. Der Feiertag geht auf eine Tradition zurück, die 1889 begründet wurde: Die erste „große internationale Manifestation“ am 1. Mai 1890 forderte insbesondere, „den Arbeitstag auf acht Stunden festzusetzen“. Die Begrenzung der täglichen Arbeitszeit ist eine Errungenschaft dieser und anderer Kämpfe, zum Schutz der Gesundheit aller Arbeiter*innen. 135 Jahre später stellt der neue Koalitionsvertrag den Achtstundentag nun wieder in Frage.

Und dies ist nicht der einzige sozialpolitische Streitpunkt, den die neue schwarz-rote Koalition gesetzt hat. Öffentlich diskutiert wurde aber zunächst nur die gemeinsame Erwartung, der Mindestlohn müsse auf 15 Euro steigen. Einerseits eine zentrale Frage des Schutzes von Arbeitnehmer*innen, und zwar nicht nur im Niedriglohnsektor. Andererseits: Diese Fixierung sozialpolitischer Debatten auf den Mindestlohn ist auch Ausdruck einer Schwäche der Gewerkschaften und der Tarifpolitik. Es ist kein Zufall, dass sich vor zwanzig Jahren selbst die DGB-Gewerkschaften keineswegs einig waren, ob ein gesetzlicher Mindestlohn erforderlich und wünschenswert sei; insbesondere die IG Metall sah das anders als die Gewerkschaften verdi und NGG, die sich nach einer großen Kampagne durchsetzten. Tatsächlich gibt es ja erst seit 2015 einen gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland.

Die Gründe für die damalige Ambivalenz waren mehr oder weniger dieselben, wegen derer die dänische und die schwedische Regierung vor wenigen Jahren, ganz im Einklang mit den nordischen Gewerkschaften, gegen die Mindestlohn-Richtlinie (EU) 2022/2041 stimmten. Sie wenden sich nun in einer Nichtigkeitsklage „aus Prinzip“ auch gegen Bestimmungen der Richtlinie, die in diesen Ländern gar nicht anwendbar sind (siehe Rn. 35 der Schlussanträge). Das Prinzip lautet: Mindestentgelte sollten durch Tarifverträge festgelegt werden, nicht durch den Staat. Auf diesem Vorrang der Tarifautonomie beruht auch das deutsche Arbeitsrecht. In den Worten des BVerfG (Rn. 144): „Mit der grundrechtlichen Garantie der Tarifautonomie wird ein Freiraum gewährleistet, in dem Arbeitnehmer und Arbeitgeber ihre Interessengegensätze in eigener Verantwortung austragen können.“

Die Bedeutung der Tarifautonomie für die demokratische Gesellschaft lässt sich kaum überschätzen. In einer Demokratie sollten Bürger*innen nicht tagtäglich in der Arbeit die Erfahrung machen müssen, dass ihre Meinung nicht zählt. Die Möglichkeit, an der Gestaltung der eigenen Arbeitsbedingungen mitzuwirken, sich gegen Ausbeutung zu wehren, für bessere Arbeit zu kämpfen, das macht Sozialpolitik in einer Demokratie letztlich aus. Und dafür bedarf es des kollektiven Zusammenschlusses. SS und SA wussten schon, weshalb sie am Tag nach dem 1. Mai 1933 die Gewerkschaftshäuser stürmten, die freien Gewerkschaften zerschlugen und Gewerkschafter*innen in Haft nahmen. Vor diesem Hintergrund gewährleistet Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz ohne irgendwelche Schranken nicht nur die Gewerkschaftsfreiheit, sondern auch das Streikrecht und die Tarifautonomie.

Der Mindestlohn ist nur deshalb so wichtig geworden, weil kollektive Organisationen und mit ihr die Tarifautonomie es mittlerweile nicht mehr annähernd schaffen, angemessene Mindestarbeitsbedingungen auf breiter Ebene zu gewährleisten. Nachdem im Jahre 2009 unter Bundesarbeitsminister Olaf Scholz noch vergeblich versucht wurde, die Tarifautonomie ohne Zuhilfenahme eines gesetzlichen Mindestlohns zu stärken (Neufassung des Arbeitnehmer-Entsendegesetz und des Mindestarbeitsbedingungengesetz), brachte Andrea Nahles zur Stärkung der Tarifautonomie 2014 das Mindestlohngesetz durch.

Weshalb aber ist die kollektive Organisation so schwach geworden, wo liegen die Gründe? Leider ist es nicht einfach. Mehrere Faktoren verstärken sich gegenseitig. Die kulturellen Milieus, in denen es selbstverständlich war, Gewerkschaftsmitglied zu werden, in denen dies mit einer Zugehörigkeit zu einer vielfältigen Arbeiterkultur verbunden war, gibt es in dieser Form nicht mehr. Werteorientierungen und kulturelle Bindungen der Bürger*innen haben sich verändert; die heutige Gesellschaft der Singularitäten bietet kein gutes Umfeld für kollektive Organisationen, die das Gemeinsame betonen und auf kollektivem Zusammenhalt beruhen. Und die neuen prekär-migrantischen Milieus, durchaus kampfbereit, suchen sich Organisationsformen jenseits der in Deutschland etablierten Gewerkschaften.

++++++++++Anzeige++++++++++++

Das Open Research Office Berlin sucht für drei Jahre eine Volljuristin (w/m/d) mit Schwerpunkt Urheberrecht (Projektförderung durch die VolkswagenStiftung). Wir bauen ein Legal Helpdesk für Open Research auf, um Angehörige der Berliner Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen juristisch zu unterstützen. Im Zentrum der Stelle stehen die juristische Beratung der Forschenden (v.a. Urheberrecht, teils auch datenschutzrechtliche und arbeitsrechtliche Fragen), die Erarbeitung von politischen Positionspapieren sowie Open Educational Resources (OER) für juristische Laien****.

Mehr Informationen hier.

++++++++++++++++++++++++++++

Lebt die Tarifautonomie also – in Abwandlung des Böckenförde-Diktums – von gesellschaftlichen Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren kann? Das Bundesverfassungsgericht meint jedenfalls: „Der Organisationsgrad einer Koalition, ihre Fähigkeit zur Anwerbung und Mobilisierung von Mitgliedern und ähnliche Faktoren liegen außerhalb der Verantwortung des Gesetzgebers“ (Rn. 111; Rn. 21). Allerdings macht es gleichzeitig eine wichtige Einschränkung: Der Gesetzgeber sei „nicht verpflichtet, Disparitäten auszugleichen, die nicht strukturell bedingt sind, sondern auf inneren Schwächen einer Koalition beruhen“.

Strukturell ist die Arbeitgeberseite aber nicht nur deshalb im Vorteil, weil sie durch ihre „Verfügungsgewalt über Produktionsmittel, Investitionen, Standorte und Arbeitsplätze […] über erhebliches Druckpotential [verfügt]“ (Rn. 32). Vieles am Niedergang der kollektiven Organisation seit den 1990er-Jahren ist auch insofern strukturell bedingt, als es eine Begleiterscheinung von Umstrukturierungen der Wirtschaft war, die von Gesetzgeber und Rechtsprechung begleitet und gefördert wurden. Soziale Milieus sind mit bestimmten Wirtschaftsstrukturen verbunden und verändern sich mit diesen. Outsourcing, Privatisierung, Aufspaltung von Unternehmen und Betrieben, eine Schwerpunktverlagerung von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft, Digitalisierung, Home-Office und mobile Arbeit, aber auch gesetzliche Erleichterungen von Befristung, Leiharbeit und Fremdpersonaleinsatz waren wesentliche Faktoren. In kleineren und Dienstleistungsbetrieben ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad aber in der Regel niedrig – nicht nur, weil es an den sozialen Kontakten und Verbindungen fehlt, die Kollektivität naheliegend erscheinen lassen, sondern auch, weil die kollektive Macht geringer ist, und es schwerer fällt, sich in einem Kleinbetrieb gegen Ungerechtigkeit zur Wehr zu setzen. Wer in einem kleinen Einzelhandelsgeschäft zu einem Niedriglohn befristet arbeitet, wird eher nicht über die Ressourcen verfügen, um sich gegen den Arbeitgeber oder auch nur Vorgesetzte zu wenden. Zumal der Widerstand arbeitgeberseits ebenfalls schärfer geworden ist. Nicht nur sind weniger Unternehmen bereit, Mitglied eines Arbeitgeberverbands zu werden und an Tarifentwicklungen mitzuwirken; dass die OT-Mitgliedschaft (ohne Tarifbindung) in Arbeitgeberverbänden grundsätzlich ermöglicht wurde, hat diese Entwicklung noch verstärkt und legitimiert. Immer mehr Unternehmen folgen zudem dem Vorbild US-amerikanischer Eigner*innen und bekämpfen aktiv kollektives Handeln ihrer Beschäftigten. Union Busting in Form der Betriebsratsver- und -behinderung hat sich auch in Deutschland verbreitet.

Das Ergebnis: Von 67% (1996) ist die Tarifbindung auf 49% der Beschäftigten in Deutschland im Jahre 2024 gesunken – wobei die Zahlen sich in den letzten Jahren stabilisiert haben. Es ist also wieder einmal Zeit für ein neues Tarifautonomiestärkungsgesetz.

Dafür wurde in den letzten Jahren eine ganze Reihe von aufeinander abgestimmten, strategisch wichtigen Vorschlägen entwickelt, diskutiert und (für den Fall der Vorteilsklauseln für Gewerkschaftsmitglieder) rechtlich ausformuliert. Unter diesen greift der aktuelle Koalitionsvertrag (S. 18) durchaus einiges auf, u.a. das Projekt „Bundestariftreue“ aus der vergangenen Legislaturperiode, das gewährleisten soll, dass öffentliche Aufträge des Bundes nur noch an Unternehmen gehen, die nach Tarif zahlen (wenn auch gegenüber dem Ampel-Projekt mit reduziertem Anwendungsbereich). Der Koalitionsvertrag erklärt sich zudem zur Stärkung eines Beratungsangebots „Faire Mobilität“ für ausländische Beschäftigte und nennt weitere Maßnahmen, die helfen können, das erklärte Ziel („Tariflöhne müssen wieder die Regel werden und dürfen nicht die Ausnahme bleiben“) wirklich zu erreichen: ein Recht von Gewerkschaften auf digitalen Zugang zu Betrieben und Beschäftigten und steuerliche Anreize für die Mitgliedschaft in Gewerkschaften. Das sind begrüßenswerte Projekte. Doch die Öffentlichkeit sollte deren Umsetzung im Blick behalten. Denn kollektive Organisation und Aktion werden erforderlich bleiben, um sozialpolitische Rückschritte zu verhindern. Der 1. Mai ist deshalb nicht nur Feier-, sondern vor allem Kampftag.

*

Editor’s Pick

von JANA TRAPP

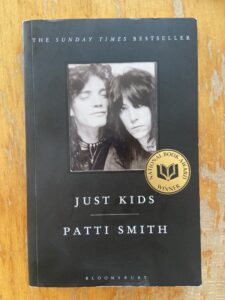

„I was just a girl, sitting in front of a typewriter, trying to write a novel.“

„I was just a girl, sitting in front of a typewriter, trying to write a novel.“

Behutsam tauche ich gemeinsam mit Patti Smith in eine Geschichte ein, die von kreativer Unschuld und den ersten zarten Bande der Liebe erzählt, zugleich aber auch daran erinnert, dass oft in den unbequemsten Momenten und an den herrlich chaotischen Orten der Beginn der eigenen Metamorphose liegt.

Patti Smiths Memoiren über ihre Jahre in New York und die Beziehung zu Robert Mapplethorpe sind voll von zärtlichen, aber auch mutigen Wahrheiten über das unermüdliche Suchen und das sehnsüchtige Werden. Was mich immer wieder so an „Just Kids“ berührt, ist nicht nur die poetische Schilderung ihrer künstlerischen Reise, sondern auch die Offenheit, mit der Smith das Unfertige und die Unsicherheit des Lebens einfängt. Ihre Erzählung ist für mich eine Ode an das Wachsen durch Zweifel und das Vertrauen in die eigene Stimme – und an jene Romantiker:innen, die niemals sterben.

*

Die Woche auf dem Verfassungsblog

zusammengefasst von EVA MARIA BREDLER und JANA TRAPP

„I run the country and the world“, sagte Trump im Interview mit The Atlantic. Was nach dem üblichen Größenwahn klingt, könnte für Trumps Verhältnisse ungewöhnlich nah an der Wahrheit liegen, wenn man sich allein unsere Beiträge dieser Woche anschaut.

He runs the universities: Seit Wochen attackiert die Trump-Regierung Universitäten mit Defunding und entsprechender Erpressung, entlässt Personal, schiebt Studierende ab, erklärt Programme für „diversity, equity, inclusion“ als illegal und kündigt „Maßnahmen gegen Antisemitismus“ an. Jetzt behauptet die US-Regierung, dass Harvard und andere Universitäten als „Brutstätten für Antisemitismus“ gegen Title VI des Civil Rights Acts verstießen. HANS MICHAEL HEINIG (DE) diskutiert, was wir daran über Gefährdungen der Wissenschaftsfreiheit lernen können.

He runs the global economy: Die Trump-Regierung hat die durchschnittlichen US-Zölle auf satte 23 % hochgeschraubt – das Zehnfache im Vergleich zum Vorjahr. Wie kann ein einzelner Mensch derart drastisch in die globale Wirtschaft eingreifen? Die kurze Antwort: Vermutlich kann er das gar nicht – und TIMOTHY MEYER (EN) zufolge darf er es auch nicht.

He runs the legal profession: Trump attackiert die Anwaltschaft und erpresst Großkanzleien zu ehrenlosen Kooperationen, ein Pakt mit dem Teufel. Wie gut sind eigentlich Anwält*innen in Deutschland geschützt? Nicht gut genug, findet MAXIMILIAN GERHOLD (DE), und schlägt vor, die Anwaltschaft im Grundgesetz zu schützen.

Mehr Schutz ist auch bei geschlechtsspezifischer Gewalt angezeigt. Der neue Koalitionsvertrag setzt dabei vor allem auf strafrechtliche und sicherheitspolitische Maßnahmen. HANNA WELTE und PATRICIA GEYLER (DE) zeigen, dass die Pläne der neuen Regierung nur Symptome, nicht aber Ursachen bekämpfen und strukturelle Ungleichheiten unangetastet lassen.

Der Koalitionsvertrag will außerdem den Volksverhetzungsparagrafen in § 130 StGB verschärfen und gleichzeitig das passive Wahlrecht entziehen, wenn jemand mehrfach wegen Volksverhetzung verurteilt worden ist. ELISA HOVEN (DE) warnt, dass diese Verknüpfung weitreichende Folgen für die politische Teilhabe und das Vertrauen in den Rechtsstaat haben könnte.

Apropos Vertrauen: In Indonesien verliert der neu gewählte Präsident Prabowo Subianto eben jenes. Landesweit gibt es Massenproteste gegen seine demokratiegefährdende Politik, mit der er rechtsstaatliche Institutionen aushöhlt. Für RATU NAFISAH (EN) zeigt die Protestbewegung „Dark Indonesia“, wie zentral zivilgesellschaftlicher Widerstand für die Demokratie ist.

Wie belastbar ist eigentlich das Vertrauen in einen Rechtsstaat? Während in der Türkei erneut fundamentale rechtsstaatliche Prinzipien verletzt werden, schweigt Deutschland laut. SANDRA SCHERBARTH und NOAH KISTNER (DE) fordern, das Prinzip des gegenseitigen Vertrauens im Auslieferungsrecht nicht länger als unumstößliches Dogma zu behandeln und Auslieferungen temporär auszusetzen.

In der Türkei zeigt sich außerdem, wie biegsam der Begriff der „Hassrede“ ist und sein Verständnis vom politischen Kontext abhängt. AYTEKIN KAAN KURTUL (EN) beleuchtet anhand der Kriminalisierung von Boykottaufrufen – ein Beispiel für geopolitisch motivierte Doppelstandard mit globalen Auswirkungen für den Menschenrechtsschutz.

Derweil entschied der EuGH über die Frage, wer zur Zivilgesellschaft gehört, genauer: ob man sich einkaufen darf. Mit seinem Grundsatzurteil Kommission gegen Malta hat der Gerichtshof am Dienstag dem „Verkauf“ von EU-Staatsbürgerschaften einen klaren Riegel vorgeschoben – und damit eine Hintertür für Korruption geschlossen. SIMON COX (EN) analysiert, was das historische Urteil für die EU-Bürgerschaft und die Zukunft sogenannter Goldener Pässe bedeutet.

Mit Spannung blickt man außerdem derzeit nach Luxemburg, wo der EuGH sich erneut mit den Auswirkungen der polnischen Justizreform befasst. GIULIANO VOSA (EN) sieht in der Stellungnahme des Generalanwalts ein Sinnbild für die politische Mutlosigkeit der Union und für die Erosion des Rechts inmitten multipler Dauerkrisen.

Das estnische Parlament entschied zwar nicht über das Staats-, aber über das Wahlvolk: Seit März sind russische Staatsangehörige in Estland vom kommunalen Wahlrecht ausgeschlossen – aus Sorge um die nationale Sicherheit. RAIT MARUSTE (EN) erklärt die Verfassungsänderung und ordnet sie historisch ein.

Um eine andere Anerkennungsfrage ging es in Wojewoda Mazowiecki – einem Fall zur Anerkennung und Eintragung einer gleichgeschlechtlichen Ehe, die zwei Staatsangehörige eines Mitgliedstaats rechtmäßig in einem anderen EU-Land geschlossen hatten. In seinen Schlussanträgen verlangt Generalanwalt de la Tour deren unionsweite Anerkennung. FULVIA RISTUCCIA (EN) fasst die Schlussanträge zusammen – und zeigt, wo diese vielleicht nicht der Wahrheit letzter Schluss sind.

Und um mit einer Prise Größenwahn zu schließen: 2024 verhängte die französische Regierung während zivilgesellschaftlicher Unruhen ein TikTok-Verbot in Kanaky-Neukaledonien. Jetzt hat der Conseil d‘État das Verbot überprüft. MARIE LAUR (EN) zeigt, welche kolonialen Altlasten das französische TikTok-Verbot in Neukaledonien offenlegte.

Vielleicht war also auch Frankreich gefährlich nah am Größenwahn. Was Trump betrifft, so kommt das Public Religion Research Institute in einer aktuellen Umfrage zu dem Schluss: „Die Amerikaner lehnen Präsident Donald Trumps Amtshandlungen während seiner ersten 100 Tage im Amt mehrheitlich ab. Besonders bemerkenswert: Eine Mehrheit (52 %) der Befragten stimmt der Aussage zu, dass „Präsident Trump ein gefährlicher Diktator ist, dessen Macht begrenzt werden muss, bevor er die amerikanische Demokratie zerstört“.

He may not run the universities: Mehr als 400 Universitätspräsident*innen haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie erklären, sich „mit einer Stimme“ gegen das beispiellose Maß an staatlicher Einflussnahme zu wenden, das derzeit die amerikanische Hochschulbildung bedroht, und in dem sie ihre „Verpflichtung bekräftigen, Orte offener Erkenntnissuche zu bleiben, an denen Lehrende, Studierende und Mitarbeitende ihre Ideen und Meinungen in vollem Spektrum frei austauschen können – ohne Angst vor Repression, Zensur oder Abschiebung.“

He may not run the global economy: Trumps Bumerang-Zölle zerlegen bereits erste US-Exporte.

He may not run the legal profession: Laut Lawfare wurden bisher 255 Klagen gegen die Trump-Regierung eingereicht. Jurastudierende der Georgetown University haben ein Kanzleimonitoring eingerichtet und sortieren deren Umgang mit der US-Administration in fünf Kategorien: „Vor der Regierung eingeknickt“, „Vorauseilender Gehorsam“, „Sonstige negative Handlung“, „Widerstand gegen die Angriffe der Regierung“ oder „Keine Stellungnahme“. Berichten zufolge wollen sie sich den ersten beiden Gruppen nicht anschließen.

*

Ihnen alles Gute!

Ihr

Verfassungsblog-Team

Wenn Sie das wöchentliche Editorial als Email zugesandt bekommen wollen, können Sie es hier bestellen.