Netto, neutral, egal?

Zum Verhältnis von Klimawissenschaft und Klimapolitik im Recht

Am 22. März 2025 hat der verfassungsändernde Gesetzgeber beschlossen, einen neuen Art. 143h in das Grundgesetz (GG) einzufügen. Die Norm berechtigt den Bund dazu, Sondervermögen u.a. „für zusätzliche Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045“ zu errichten.

Abgesehen von der Frage, ob der Alt-Bundestag die Verfassungsänderung noch vor der Konstituierung des neugewählten Bundestages beschließen durfte (dazu u.a. hier und hier), wurde vor allem darüber diskutiert, ob der neue Art. 143h ein Staatsziel „Klimaneutralität bis zum Jahr 2045“ in das Grundgesetz einfügt. Dieser Frage wollen wir uns in dem vorliegenden Beitrag nur am Rande widmen. Vielmehr nehmen wir die „Klimaneutralität“ im neuen Art. 143h GG zum Anlass, um zu reflektieren, ob zentrale klimapolitische Konzepte vom Gesetzgeber und von der Rechtsprechung wissenschaftlich sinnvoll zur Anwendung gebracht wurden. Damit geht es uns letztlich um die Frage, welche Bedeutung dem Konzept der Klimaneutralität im Recht zugewiesen wird und werden sollte – also um das Verhältnis von Klimawissenschaft und Klimapolitik im Recht.

Staatsziel „Klimaneutralität“?

Eine verfassungsrechtliche Staatszielbestimmung verpflichtet die staatliche Gewalt dazu, Maßnahmen zu ergreifen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, weist den Bürgerinnen und Bürgern aber keine individuellen Rechte zu. Ein Beispiel bildet Art. 20a GG, wonach „[d]er Staat […] auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung [schützt].“ Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat diese Bestimmung wiederholt als Staatszielbestimmung bezeichnet (hier, Rn. 172 und 304, und hier, Rn. 289). Im Klimaschutzbeschluss vom März 2021 ging das BVerfG noch einen Schritt weiter und stellte Folgendes fest (Rn. 199):

„Art. 20a GG verpflichtet den Staat zum Klimaschutz […] [und] zielt […] im Kern auf die Einhaltung einer Temperaturschwelle, bei der die durch Menschen verursachte Erwärmung der Erde angehalten werden soll. […] Sind die verfassungsrechtlichen Grenzen der weiteren Erderwärmung erreicht, verpflichtet das verfassungsrechtliche Klimaschutzgebot dazu, Treibhausgasemissionen auf ein für die Treibhausgaskonzentration in der Erdatmosphäre neutrales Maß zu begrenzen (vgl. auch § 1 Satz 3 und § 2 Nr. 9 KSG). Insofern zielt Art. 20a GG auch auf die Herstellung von Klimaneutralität.“

Formuliert dann aber auch der neue Art. 145h Abs. 1 GG ein Staatsziel, wenn er sich auf die Erreichung der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 bezieht? Dies ist in der Debatte vereinzelt so erwogen worden (hier, S. 20). Jedoch belegt der Wortlaut der neu in das GG eingefügten Norm, dass der Bund zwar ein Sondervermögen mit Kreditermächtigung schaffen kann, aber nicht schaffen muss. Abs. 1 S. 1 lautet wie folgt:

„Der Bund kann ein Sondervermögen mit eigener Kreditermächtigung für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur und für zusätzliche Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 mit einem Volumen von bis zu 500 Milliarden Euro errichten.“

Insofern ermächtigt Art. 145h Abs. 1 S. 1 GG den Bund zur Schaffung eines Sondervermögens, statuiert jedoch keine objektive Handlungspflicht, wie sie für eine Staatszielbestimmung charakteristisch wäre. Zudem ist die mit der GG-Änderung neu geschaffene Befugnis zweckgebunden; sie darf nur „für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur und für zusätzliche Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045“, zumal nur „mit einem Volumen von bis zu 500 Milliarden Euro“, aktiviert werden. Treffend hat Mathias Honer deshalb von einer „verbindliche[n] Zweckbindung eines für sich genommen wiederum fakultativen Sondervermögens“ gesprochen.

Bei alledem dürfte die Diskussion um den potentiellen Staatszielcharakter der Bezugnahme auf die Klimaneutralität in Art. 145h Abs. 1 GG ohnehin überbewertet sein. Denn letztlich ergibt sich ein solches Staatsziel nach Ansicht des BVerfG bereits aus Art. 20a GG: Klimaneutralität sei durch das Staatsziel Klimaschutz „verfassungsrechtlich aufgegeben“ (Rn. 255), weshalb die klimapolitischen Festlegungen „für die weitere Zukunft […] einen Reduktionspfad weisen [müssen], der unter Wahrung des verbleibenden Emissionsbudgets zur Klimaneutralität führt“ (Rn. 255). Klimaneutralität ist damit – jedenfalls nach Auffassung des BVerfG – Bestandteil des Staatsziels Klimaschutz.

Zum Begriff der „Klimaneutralität“

Problematisch an dieser Zielsetzung ist jedoch – und darum geht es uns hier in erster Linie –, dass der neu in das GG aufgenommene Begriff der Klimaneutralität durch terminologische und konzeptionelle Unschärfen gekennzeichnet ist. Dieser Befund ist kein akademisches Glasperlenspiel. Wenn sich die staatliche Gewalt an einem normativen Konzept ausrichtet, dessen Gehalt unklar ist, besteht die Gefahr, dass die nationalen Klimaschutzziele infolge unterschiedlicher impliziter Annahmen unterlaufen oder aber verabsolutiert werden könnten.

Die Zielrichtung unserer Kritik lässt sich an der einfachgesetzlichen Ausgestaltung des nach BVerfG bestehenden Staatsziels der Klimaneutralität in § 3 Abs. 2 KSG veranschaulichen. Nach dieser Vorschrift werden „[b]is zum Jahr 2045 […] die Treibhausgasemissionen so weit gemindert, dass Netto-Treibhausgasneutralität erreicht wird.“ Aus „Klimaneutralität“ wird im KSG also „Netto-Treibhausgasneutralität“. In der Tat werden diese Begriffe häufig synonym verwendet. „Netto-Treibhausgasneutralität“ geht indes schon ganz grundlegend fehl: „Brutto-Treibhausgasneutralität“ existiert nicht einmal hypothetisch, und mit „netto“ ist dasselbe gemeint wie mit „Neutralität“ bzw. „Neutralisierung“. Wenn die Legaldefinition des § 2 Nr. 9 KSG den Begriff „Netto-Treibhausgasneutralität“ definiert als „Gleichgewicht zwischen den anthropogenen Emissionen von Treibhausgasen aus Quellen und dem Abbau solcher Gase durch Senken“, ist dies identisch mit dem Ziel der „Klimaneutralität“. Warum der Gesetzgeber diesen Begriff im KSG dann nicht verwendet hat, bleibt sein Geheimnis.

Art. 4 Abs. 1 des Übereinkommens von Paris spricht denn auch nicht von „Neutralität“, sondern zielt nach der – nicht authentischen – deutschen Sprachfassung lediglich darauf ab, dass die Vertragsparteien Treibhausgasreduktionen vornehmen, „um in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts ein Gleichgewicht zwischen den anthropogenen Emissionen von Treibhausgasen aus Quellen und dem Abbau solcher Gase durch Senken […] herzustellen.“ Senken beschreiben dabei Prozesse zur Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre (für andere Treibhausgase existiert dergleichen noch nicht). Dass verbleibende (residuale) Treibhausgasemissionen durch Senken auszugleichen sind, ist auf allen Rechtsebenen unstrittig. So müssen nach der supranationalen Zielsetzung von Art. 2 Abs. 1 des Europäischen Klimagesetzes (EKG) „[d]ie unionsweiten im Unionsrecht geregelten Treibhausgasemissionen und deren Abbau […] in der Union bis spätestens 2050 ausgeglichen sein, sodass die Emissionen bis zu diesem Zeitpunkt auf netto null reduziert sind.“ Dabei spricht der Unionsgesetzgeber in dieser Vorschrift seinerseits gerade nicht von „Netto-Treibhausgasneutralität“, sondern von einer Reduktion der unionsrechtlich geregelten Treibhausgasemissionen auf „netto null“. Auch das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – das Gremium der Vereinten Nationen zur regelmäßigen Bewertung des klimawissenschaftlichen Sachstands – nutzt den Begriff in seinen Berichten seit 2021 nur noch, wenn es auf existierende nationale Ziele gleichen Namens verweist. Im Glossar führt das IPCC „Klimaneutralität“ seither nicht mehr auf, denn aus wissenschaftlicher Perspektive müsste „Klimaneutralität“ – verstanden als Zustand, bei dem menschliche Aktivitäten in der gewichteten Summe (also „netto“) keine Auswirkungen auf das Klimasystem haben – über Treibhausgase hinaus auch die Wirkung von Aerosolen oder Albedo-Effekten mit einbeziehen. Über die (positiven wie negativen) Wirkungen dieser Effekte bestehen aber nach wie vor große Unsicherheiten. Zudem wäre, wissenschaftlich betrachtet, beim Erreichen von Treibhausgasneutralität i.S.d. EKG bzw. des KSG der jährliche Beitrag der EU bzw. Deutschlands zum weiteren Temperaturanstieg – und so wird „Klimaneutralität“ in der Klimapolitik gemeinhin verstanden – nicht mehr nur neutral, sondern bereits negativ. Da sich das relativ kurzlebige Treibhausgas Methan anders als Kohlendioxid nicht in der Atmosphäre akkumuliert, muss es nicht bis auf (Netto-)Null reduziert werden. Für den Fall, dass die Weltgemeinschaft Treibhausgasneutralität i.S.v. Art. 4 Abs. 1 des Übereinkommens von Paris erreichen sollte, würde der weitere Temperaturanstieg nicht nur gestoppt, sondern es käme bereits zu einer leichten Temperaturabnahme. „Treibhausgasneutralität“ ist entgegen dem landläufigen Verständnis also nicht mit „Temperaturneutralität“ gleichzusetzen.

Konzeptionelle Verwirrung

Die Ursache der nicht nur terminologischen, sondern auch konzeptionellen Verwirrung liegt in einem folgenschweren Missverständnis, das sich nach dem Sonderbericht des IPCC zu Global Warming of 1.5°C aus dem Jahre 2018 verbreitet hat. Hiernach soll das Erreichen von „Netto-Null Emissionen bis 2050“ auf globaler Ebene mit dem Temperaturziel, die Erderwärmung auf 1,5°C gegenüber vorindustriellen Werten zu begrenzen, identisch sein. Die Welle der Verabschiedung (supra-)nationaler „Netto-Null Emissionsziele“ für 2050 (u.a. in der EU und in Deutschland), die auf den Sonderbericht folgte, bezog sich auf die sechs wichtigsten Treibhausgase (für die EU vgl. Anhang V Teil 2 der VO (EU) 2018/1999). Damit wurde indes übersehen, dass sich der IPCC im Sonderbericht von 2018 mit der Aussage „Netto-Null Emissionen bis 2050“ allein auf CO2 bezog.

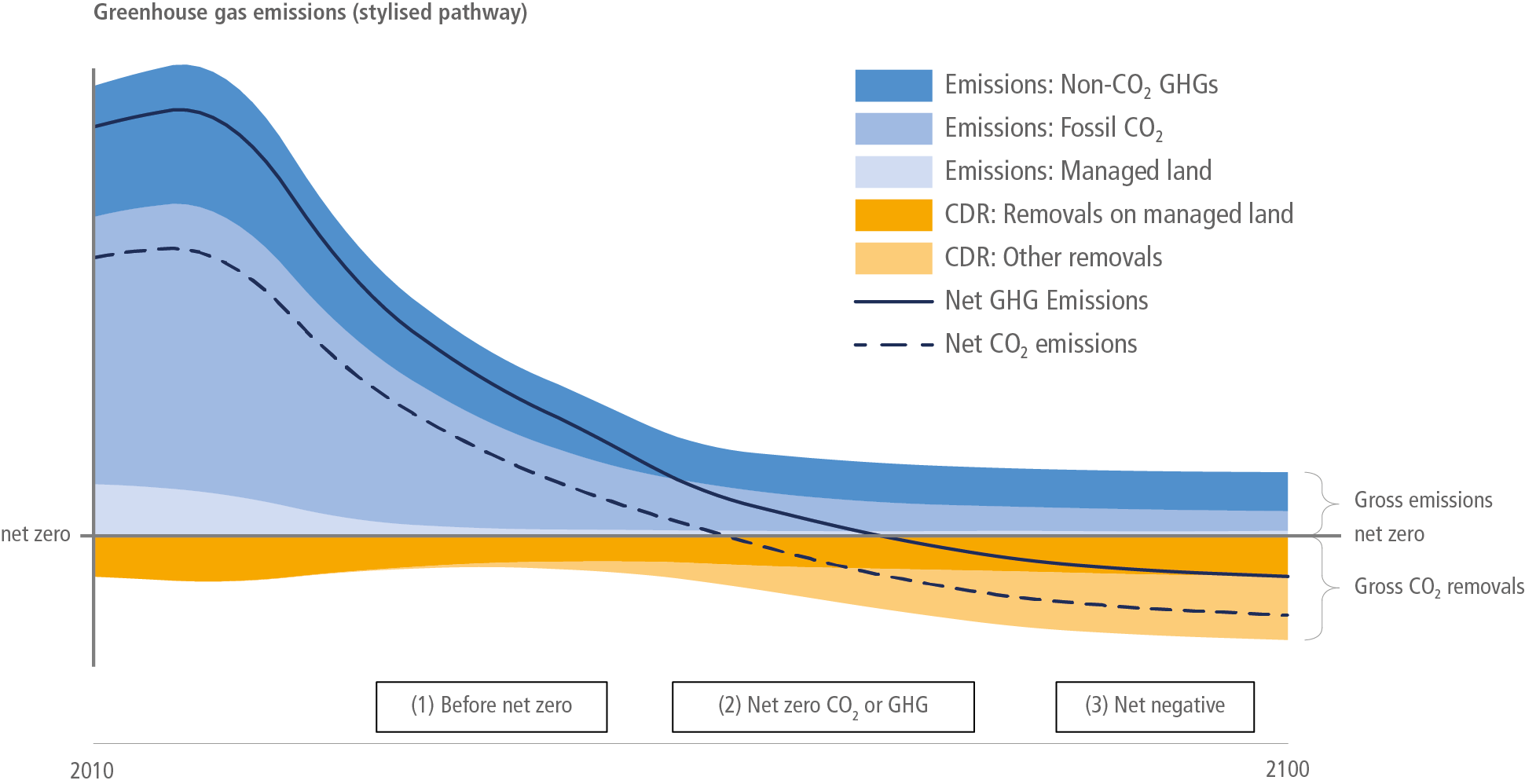

Warum ist dieses Missverständnis relevant? Kombiniert mit einer signifikanten Minderung der Emissionen der beiden anderen wichtigsten Treibhausgase Methan und Lachgas (um jeweils 35-50% im Zeitraum 2010-2050) führt CO2-Neutralität zu einem Stopp des Temperaturanstiegs. Eine Neutralisierung aller Treibhausgasemissionen (im Sonderbericht zu 1,5°C für das Jahr 2067 angesetzt) würde jedoch zu einer leichten Absenkung der globalen Temperatur führen. Treibhausgasneutralität ist also deutlich anspruchsvoller als CO2-Neutralität. Erstere wird in Klimaschutzmodellen stets deutlich später erreicht als Letztere, nämlich im globalen Durchschnitt 10 bis 40 Jahre später (hier und hier); in einzelnen Staaten kann die Spanne, abhängig vom jeweiligen Gewicht der Landwirtschaft und der dort dominierenden Nicht-CO2-Emissionen, auch unter 10 Jahren liegen. Zudem ist das Ziel der CO2-Neutralität bis 2050 nur dann mit dem 1.5°C-Temperaturziel (das auf völkerrechtlicher Ebene bei alledem nicht verbindlich vorgegeben ist) kompatibel, wenn die CO2-Emissionen anschließend nicht bei netto null verharren, sondern netto negativ werden (hier), um ein bis dahin zu verzeichnendes „Überschießen“ der 1.5°C-Schwelle bis zum Ende des Jahrhunderts wieder umzukehren (sog. Overshoot). Beim heutigen Stand der Forschung impliziert das Erreichen von Treibhausgasneutralität auf nationaler wie globaler Ebene immer auch das Erreichen von netto negativen CO2-Emissionen (hier). Bei den verbleibenden Residualemissionen wird es sich zu einem großen Teil um Methan und Lachgas handeln, die zum Ausgleich benötigten Entnahme-Methoden existieren bislang aber nur für CO2.

Zusammengefasst: Zum Zeitpunkt der CO2-Neutralität werden die Emissionen der anderen Treibhausgase noch nicht auf netto null gesunken sein. Wenn dann später alle Treibhausgase zusammen netto null erreichen, liegen die CO2-Emissionen bereits im netto negativen Bereich. Dabei gilt die Faustegel: Netto-Null-CO2-Emissionen stoppen den weiteren Temperaturanstieg, netto negative CO2-Emisisonen kehren den Temperaturanstieg um.

Konkrete rechtliche Folgen

Was hier wie eine wissenschaftliche Spitzfindigkeit anmutet, hat bereits ganz konkrete rechtliche Folgen nach sich gezogen. So wurde Klimaneutralität – verstanden als Treibhausgasneutralität – sowohl im Klimaschutzbeschluss des BVerfG als auch in der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) im Fall der KlimaSeniorinnen fälschlicherweise mit einem nationalen Beitrag zum Stoppen eines weiteren Temperaturanstiegs gleichgesetzt (zur Kritik hier und hier). Möglicherweise wurde diese Gleichsetzung durch kalkulatorischen Übermut angereizt, der in den zu Rate gezogenen Expertisen und Beschwerdeschriften der Beschwerdeführer zum Ausdruck kam. Jedenfalls haben die Gerichte die laut IPCC für 1.5°C global rechnerisch noch verbleibenden CO2-Budgets oder die in IPCC-Szenarien erkennbaren CO2-Neutralitäts-Jahre zu möglichen „fairen“ Anteilen für Deutschland bzw. die Schweiz in Beziehung gesetzt. Dabei werden aber meist nicht nur die nationalen Emissionen von CO2 zugrunde gelegt, sondern die gesamten nationalen Treibhausgasemissionen, unter Zuhilfenahme der in der Klimapolitik üblichen Umrechnung des Erwärmungspotentials aller Treibhausgase in „CO2-Äquivalente“. Übersehen wird damit der grundlegende Fakt, dass die gesamten Treibhausgasemissionen eines Landes höher liegen als nur die CO2-Emissionen, und dass Treibhausgasneutralität, wie gesagt, nach allen Klimaschutzszenarien später erreicht wird als CO2-Neutralität. Zudem existiert – anders als vielfach angenommen – kein „verbleibendes globales Treibhausgas-Emissionsbudget“ für eine bestimmte Temperaturschwelle (hier). Ein solches Restbudget wird vom IPCC nur für CO2, das sich dauerhaft in der Atmosphäre akkumuliert, bestimmt, weshalb hier ein linearer Zusammenhang zwischen kumulierten (historischen) Emissionen und dem Ausmaß des Erwärmungseffekts existiert.

Fazit

Im Ergebnis zeigt sich also, dass eine wissenschaftlich unrichtige Anwendung zentraler klimapolitischer Parameter zu verzerrten Aussagen über die von einzelnen Staaten völker-, europa- und nationalrechtlich zu treffenden Maßnahmen führt. Hierin liegt ein Risiko der „Aktivierung“ nationaler und überstaatlicher Gerichte als Akteure der Klimapolitik. Wir plädieren dafür, dieses Risiko – von Gesichtspunkten der Gewaltenteilung, der Legitimation und der Ausgestaltung der nationalen Rechtssysteme (welches dieser Systeme erweist sich als besonders „geeignet“?) einmal ganz abgesehen – in die Debatte um die „Climate Change Litigation“ als strategischem Instrument zur Erzwingung ehrgeizigerer Anstrengungen zur Bewältigung des Klimawandels einzubeziehen. Die wissenschaftliche Expertise nationaler und überstaatlicher Gerichte ist naturgemäß begrenzt. Gerichtliche Verfahren müssen zudem den Anforderungen der Verfahrensökonomie und des Untersuchungsgrundsatzes Rechnung tragen, der jedenfalls in verwaltungs- und verfassungsgerichtlichen Verfahren gilt (vgl. § 86 Abs. 1 VwGO und § 26 Abs. 1 BVerfGG). Insofern sind Gerichte kein Forum der wissenschaftlichen Debatte – und sollen dies auch nicht sein. Gleichwohl ist in Situationen, in denen die Voraussetzungen für eine Entscheidung in der Sache erfüllt sind, eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Stand der Klimawissenschaft unerlässlich. Insbesondere reicht es nicht aus, wissenschaftliche Behauptungen aus Klage- und Beschwerdeschriften umstandslos zu übernehmen. Gerade in Verfahren, die sich gegen einen Staat (oder die „eigene“ Staatsgewalt) richten, ist eine robuste Auseinandersetzung mit klimawissenschaftlichen Erkenntnissen vielmehr auch um der Legitimität des betreffenden Spruchkörpers willen zwingend erforderlich.

Vielen Dank. Begriffliche Klärung ist gerade auf diesem Gebiet wichtig, auf dem der klimawissenschaftliche Konsens gerade von Rechts und der Fossillobby mit allen unlauteren Mitteln leider ziemlich erfolgreich bekämpft wird.

Unabhängig davon bleiben die grundrechtlichen Gefährdungen v.a. der kommenden Generationen durch die Erderwärmung entscheidend. Angesichts der Jahrzehntealten, unübersehbaren strukturellen Unfähigkeit der Politik, auf die Klimakrise angemessen zu reagieren, muss das BverfG rechtliche Vorgaben zur Grundrechtssicherung machen. In seiner Begründung – nicht im Beschluss – fordert das BverfG daher folgerichtig die Einhaltung des von IPCC entwickelten und vom SRU auf nationale Ebene heruntergebrochenen CO2-BUDGETs. Dessen Einhaltung ist notwendig, wenn auch in Hinblick auf die anderen Treibhausgase nicht hinreichend. (Zum letzten Weltklimagipfel stand die Gefahr durch wachsende Methanemissionen an erster Stelle neuer Erkenntnisse.)

Bis heute wird die Verwendung des CO2-BUDGET-KONZEPTES als einzig rationaler Grundlage pariskompatibler Klimapolitik, das das Temperaturlimit in klimapolitisch messbare Emissionsmengen zu übersetzen ermöglicht, von keiner Regierung und keiner relevanten Partei verwendet. Da sich die Erderwärmung zudem beschleunigt, musste der SRU bereits vor einem Jahr feststellen, dass das nationale CO2-Budget für das maßgebliche 1,5-Grad-Limit bereits aufgebraucht ist, wir nunmehr vom “Überschreitungsbudget” und über die Verantwortung für die durch die Überschreitung verursachten Schäden sprechen müssen.

Ich hoffe sehr, dass das BVerG den besorgniserregenden Stand der klimawissenschaftlichen Erkenntnisse bei den anstehenden Klima-Klagen berücksichtigt, so wie es bei dem Klimabeschluss vor 4 Jahren die herrschende Klimapolitik an Rationalität und Vernunft um Längen übertroffen hatte.

Es ist gut, auf kleinere Fehler hinzuweisen, damit sie korrigiert werden. An der weiter wachsenden Notwendig- und Dringlichkeit, der bei diesem existentiellen Thema weiter katastrophal versagenden Politik (siehe schwarz-roter Koalitionsvertrag) trotz heftigem Gegenwind verfassungsrechtlich zwingende Vorgaben zu machen, ändert das nichts.

danke für die begrifflichen Unterscheidungen.

ich verstehe zudem den neuen Artikel auch so, dass “Klimaneutralität” als Ziel / Staatsziel (sprachlich) bereits vorausgesetzt wird.