Kundin oder Kunde – Geschlechtergerechte Sprache revisited

Vor gut zwei Monaten hat der Bundesgerichtshof sein Urteil zur geschlechtergerechten Sprache in Bankformularen gefällt und damit eine Menge Aufregung erzeugt (BGH, Urteil vom 13. März 2018 – VI ZR 143/17). Jetzt liegen die Urteilsgründe vor. Obwohl schon viel Sinnvolles zu diesem Urteil geschrieben wurde (z.B. hier und hier und in Verfassungsblog hier), lohnt dennoch ein erneuter Blick aus sprachwissenschaftlicher Sicht auf die Argumente, mit denen das oberste deutsche Zivilgericht der 80-jährigen Klägerin das Recht darauf verneint, als „Kundin“ angesprochen zu werden und nicht als „Kunde“.

Der BGH ist der Auffassung, dass in der Verwendung von Personenbezeichnungen im Sinne des generischen Maskulinums allein keine Benachteiligung im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 1 AGG liege. Zur Begründung schließt er sich einer ausschließlich grammatiktheoretischen Argumentation an, die gänzlich ohne empirische Erhebungen auskommt:

„Dabei verkennt der Senat nicht, dass grammatisch maskuline Personenbezeichnungen, die sich auf jedes natürliche Geschlecht beziehen, vor dem Hintergrund der seit den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts diskutierten Frage der Benachteiligung von Frauen durch Sprachsystem sowie Sprachgebrauch als benachteiligend kritisiert und teilweise nicht mehr so selbstverständlich als verallgemeinernd empfunden werden, wie dies noch in der Vergangenheit der Fall gewesen sein mag. (BGH, a.a.O. Rn. 37) […] Dies vorausgeschickt ist bei Äußerungen staatlicher oder staatlich kontrollierter Stellen dennoch weiterhin grundsätzlich vom allgemein üblichen Sprachgebrauch, der das sogenannte generische Maskulinum umfasst, auszugehen.“ (BGH, a.a.O. Rn. 38)

Weiter wird im Urteil ausgeführt, dass auch Gesetzestexte wie das Grundgesetz das generische Maskulinum verwenden.

„Dieser Sprachgebrauch des Gesetzgebers ist zugleich prägend wie kennzeichnend für den allgemeinen Sprachgebrauch und das sich daraus ergebende Sprachverständnis. Der Senat kann daher allein durch die Verwendung von Personenbezeichnungen im Sinne des generischen Maskulinums keine Benachteiligung im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 1 AGG feststellen.“ (BGH, a.a.O. Rn. 38)

Nun wird diese Sicht durchaus von renommierten Sprachwissenschaftlern wie Peter Eisenberg oder Helmut Glück geteilt. Letzterer argumentiert am 2.5.2018 in der FAZ:

„Maskuline Personenbezeichnungen sind jedoch nicht sexusmarkiert, denn sie bezeichnen beide natürlichen Geschlechter. Bäcker schließt die Bäckerin ein, Lehrer die Lehrerin. […] Bürgermeister, Genossenschaft, Schülersprecher sind sexusneutral, sie bezeichnen Frauen und Männer gleichermaßen. […] Genus ist ein grammatischer Mechanismus, über den niemand nach Gusto verfügen kann. Die Behauptung eines amtierenden Professors für Linguistik, das Gendern sei eine Frage der Moral und des Anstands, ist eine sozialpädagogische Anmaßung und hat keine grammatische Grundlage.“

Diese Auffassung steht allerdings im Widerspruch zu einer Vielzahl empirischer Studien, die sich u.a. mit der Frage beschäftigen, wie das generische Maskulinum verstanden wird. Und genau danach fragt auch der BGH, wenn er im Ausgangspunkt formuliert:

„Begriffe und Formulierungen in Vordrucken sowie Formularen sind grundsätzlich nach ihrem typischen Sinn so auszulegen, wie sie von verständigen, normalerweise beteiligten Verkehrskreisen verstanden werden. Dies entspricht der Auslegung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen und typischen Willenserklärungen“ (BGH, a.a.O. Rn. 33) und „Maßgeblich für die Deutung einer Äußerung ist weder die subjektive Absicht des sich Äußernden noch das subjektive Verständnis der von der Äußerung Betroffenen, sondern der Sinn, den sie nach dem Verständnis eines unvoreingenommenen und verständigen Durchschnittsrezipienten hat.“ (BGH, a.a.O. Rn. 39).

Aber wissen wir denn etwas darüber, wie das Verständnis eines „Durchschnittsrezipienten“ ist? Der BGH jedenfalls erklärt nicht, wie er festgestellt hat, was eine verständige dritte Person unter einer Äußerung versteht. Das ist auch nicht „allgemeinkundig“, wie der Senat unter Hinweis auf einen – über zehn Jahre alten – Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts1) meint (BHG, a.a.O. Rn. 34). Was intersubjektiv unter einer Äußerung verstanden wird, kann nicht durch subjektives Nachdenken beantwortet werden. Dafür gibt es wissenschaftliche Methoden, die intersubjektiv nachvollziehbare Erkenntnisse erzielen. Möchte man beispielsweise die Bedeutung eines Wortes bestimmen, untersucht man seinen Gebrauch in der Sprache, und das mit Hilfe möglichst großer Mengen von Sprachdaten. Um aber herauszufinden, ob unter Personenbezeichnungen im generischen Maskulinum wirklich gleichermaßen Männer und Frauen verstanden werden, müssen experimentelle Studien durchgeführt werden. Glücklicherweise gibt es bereits viele davon (so viele, dass es verwundert, dass dieses Thema nicht längst ausdiskutiert ist).

Einige Beispiele: Fragt man Probandinnen und Probanden nach berühmten Musikern oder Schriftstellern, nennen sie signifikant mehr Männer, wenn die Frage im generischen Maskulinum gestellt wird, als wenn nach „Musikerinnen und Musikern“ gefragt wird (vgl. Stahlberg et al. 2001 und Braun et al. 2005). Eine andere Studie hat eindrucksvoll gezeigt, dass mehr Mädchen sich vorstellen können, typische Männerberufe zu ergreifen, wenn zu ihrer Bezeichnung auch die weibliche Form verwendet wird (Vervecken/Hannover 2015). Bettina Hannover, eine der Autorinnen der Studie, erklärt das so: „In der Psychologie sprechen wir von „Selbstwirksamkeit“: Wie sehr traut sich eine Person zu, eine Herausforderung zu meistern? Mädchen haben gegenüber maskulin konnotierten Berufen eine geringe Selbstwirksamkeit, sie sind also weniger überzeugt, diesen Beruf ausüben zu können. Außerdem werden stereotyp männliche Aufgaben generell als schwieriger eingeschätzt. Unsere Studie belegt, dass geschlechtergerechte Sprache dieser Stereotypisierung entgegenwirken kann. Die Selbstwirksamkeit der Mädchen steigt, wenn die Paarform verwendet wird.“

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse und den o.g. Ausführungen zu Genus und Sexus, könnte man natürlich mit Peter Eisenberg fragen: „Wann begreifen die Leute endlich, dass das grammatische Geschlecht mit dem biologischen Geschlecht nichts zu tun hat?“ Sind diese ProbandInnen einfach zu ignorant zu wissen, dass im Deutschen Genus nicht gleich Sexus ist? Oder noch provokanter: Hätten sie eine bessere Schulbildung erfahren müssen und sich ausführlicher mit der Grammatik beschäftigen müssen, um richtig zu verstehen?

Die Lektüre der o.g. Studienergebnisse zeigt sehr deutlich, dass dahinter gut entworfene und nach wissenschaftlichen Standards durchgeführte empirische Forschungsarbeit steckt. Die Arbeiten haben nichts mit tendenziösen sozialpädagogischen Anmaßungen (s. oben das Zitat von Glück) zu tun, sondern untersuchen eine empirische Fragestellung: Beeinflusst das generische Maskulinum die mentale Repräsentation? Und die eindeutige Antwort lautet: Ja, das tut es. Vor dem Hintergrund dieser eindeutigen Ergebnisse ist die grammatische Argumentation, das generische Maskulinum habe sprachhistorisch nichts mit biologischem Geschlecht zu tun, schlicht nicht der adäquate Ansatzpunkt. Wir wissen doch, dass Sprache nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern eine soziale Praxis ist. Viel relevanter als die Herkunft eines sprachlichen Konstrukts ist deshalb die Frage, welche Auswirkungen ein sprachliches Konstrukt auf unser sprachliches Handeln und damit auch auf unser Denken hat.

Sprache ist dabei immer auch ein Spiegel ihrer Zeit. Wie Luise Pusch 1983 in ihren Ausführungen zum Duden-Bedeutungswörterbuch von 1970 sehr schön dargestellt hat, zeigen sich Geschlechterstereotype auch an Stellen, an denen man sie erst nicht vermutet, wie in den Beispielsätzen eines Bedeutungswörterbuchs. Der Mann, also „er“, „zeigt eine akrobatische Beherrschung seines Körpers“, „seine Seele vermag das All zu umfassen“ und „große Wirkung ging von ihm aus“. „Sie“ dagegen „ist immer adrett gekleidet“, „hat das Baby täglich ausgefahren“, „erwartet mit großer Angst seine Rückkehr“ und „sie sah zu ihm auf wie zu einem Gott“. Sie resümiert dazu: „Im Vorwort“ schreibt die Redaktion, dass der „Grundwortschatz des Deutschen in seinen Grundbedeutungen“ dargestellt werden soll. „Viel mehr gelingt ihnen: Sie vermitteln einen tiefen, unvergesslichen Einblick in die Seele des Deutschen, in seinen Grundempfindungs- und Grundgedankenschatz.“ (Pusch 1984: 144) Dass wir uns heute überhaupt mit den Auswirkungen des generischen Maskulinums beschäftigen, hat also auch viel damit zu tun, dass Frauen in größerer Zahl Lebensbereiche offenstehen, die vor 50 Jahren noch nicht für sie zugänglich waren.

Vor dem Hintergrund der zahlreichen empirischen Studien, die es zum generischen Maskulinum gibt, steht aus meiner Sicht heute fest, dass unter Personenbezeichnungen mit generischen Maskulinum Männer und Frauen nicht gleichermaßen verstanden werden. Der Gegenbeweis könnte nur mit empirischen “Gegenstudien” erbracht werden, wenn diese wiederum zeigen würden, dass das generische Maskulinum tatsächlich so verstanden wird, dass Männer und Frauen gleichwertig mitbezeichnet sind. Solche führen weder Eisenberg, Glück oder der BGH an. Welche Gegenargumente bleiben also noch?

- Geschlechtergerechte Sprache ist kompliziert.

Sicher ist es schwieriger, Männer und Frauen (und zukünftig auch das dritte Geschlecht) explizit zu benennen. Aber steht denn gleich, wie Andreas Kilb in der FAZ meint, zu befürchten: „Ach, die Sprache, die Mutter! Es geht ihr wie vielen Errungenschaften der Zivilisation in unserer digitalen Spätantike: Sie wird mit den allerbesten Absichten verhunzt und byzantinisiert.“ Auch die Reaktionen auf den Duden-Band „Richtig gendern“ hat eine erstaunliche Wut hervorgerufen. “Machwerk”, “Orwellschem Neusprech”, “Gender-Gaga”, “Tugendterror” oder “Schwachsinn in Dudenform” kann man in den Rezensionen zum Duden-Band „Richtig gendern“ lesen (s. dazu auch den Blog-Eintrag von Henning Lobin). Wovor haben diese Menschen denn eigentlich Angst? Ist es wirklich so schlimm, den Versuch zu unternehmen, Frauen und Männer explizit zu benennen, wenn doch empirisch bewiesen ist, dass dies einen positiven Effekt auf unsere Gesellschaft haben kann? Wiederum dazu Bettina Hannover: „Es geht darum, in der Gesprächssituation oder in der Schriftkommunikation immer wieder mentale Bilder beider Geschlechter zu aktivieren, damit wir auch an weibliche Personen denken. Eine Fußnote auf Seite eins, Frauen seien selbstverständlich mitgemeint, nützt da nichts. Aber die Menschen mögen keine hässliche, redundante Sprache. Man muss es geschickt machen und gute Sprachformen finden. Ich bin auch im ständigen Lernprozess.“ Eine solche Fußnote nützt deshalb nichts, weil sie nicht reicht, grundlegende und über längere Zeit sozial erworbene Verständnismechanismen für die Dauer eines Texts zu ‚überschreiben‘. Aus eigenen Erfahrungen beim Gendern kann ich berichten, dass ich in einem eigenen wissenschaftlichen Text, in dem ich männliche und weibliche Formen alternierend verwenden wollte, beim erneuten Durchlesen feststellen musste, dass ich von „Informatikern“ und „Linguistinnen“ geschrieben habe, im Grunde also Geschlechterstereotype noch deutlicher gemacht habe. Daraufhin habe ich den Text noch einmal geändert und etwas gelernt. Genau diese Reflexion ist sinnvoll und kann auch auf das eigene Denken zurückwirken. Zumindest sollte es doch gerade für Menschen, die sich beruflich viel mit Sprache beschäftigen wie Linguisten und Journalistinnen, aber auch für Anwälte und Richterinnen, eine kreative Herausforderung sein, Frauen und Männer sprachlich sichtbar zu machen. Neugier und Offenheit wären hier auf jeden Fall adäquatere Haltungen.

- Geschlechtergerechte Sprache ändert nichts.

Dazu wiederum Andreas Kilb: „Dass sich deshalb in der Welt da draußen kein Quentchen [sic] ändert, dass kein Trump zum Frauenversteher, kein Orbán zum Migrantenfreund und kein Arbeiteraufstand nachträglich zum Arbeiterinnenaufstand wird, steht auf einem anderen Blatt. Den Sprachreinigern ist egal, was wirklich ist und war; ihnen geht es nur um die Fassade, die Maske der Emanzipation, die den Wörtern übergestülpt wird.“ Die zahlreichen empirischen Studien belegen allerdings, dass geschlechtergerechte Sprache sehr wohl einen Einfluss auf unser Denken hat. Bettina Hannover im Tagesspiegel-Interview: „Untersuchungen der zugrunde liegenden kognitiven Mechanismen zeigen, dass wir unser Sprechen lebenslang an neue Sprachgewohnheiten anpassen. Folglich haben auch sprachpolitische Maßnahmen einen direkten Einfluss auf uns.“ Das generische Maskulinum hat erwiesenermaßen einen Effekt auf unser Denken. Zum Beispiel zeigen die Autorinnen mit ihrer Studie „Name your favourite musician“ (Stahlberg et al. 2001), dass sich bei einer Publikumsauszeichnung des besten Musikers des Jahres die Gewinnchance von Musikerinnen natürlich verbessert, wenn die Frage nicht im generischen Maskulinum gestellt wird (s. auch Braun et al. 2005 und Horvath et al. 2016 mwN). Diese Effekte können wohl nur diejenigen bestreiten, die empirischen Studien keinen Wert zumessen. Das ist allerdings eine vorwissenschaftliche Haltung, die zwar der derzeitige amerikanische Präsident immer wieder deutlich zeigt, aber an der wir uns kein Beispiel nehmen sollten. Sehr schön zeigt sich das auch in einer Reaktion auf den Artikel von Anna Katharina Mangold in diesem Blog. Norbert Fiedler schreibt da: „Studien können nicht etwas beweisen, was faktisch nicht stimmt, dass Frauen beim Maskulinum ausgeschlossen wären. Die Studien beweisen ledglich [sic], dass das menschliche Gehirn beim Maskulinum eine stärkere Assoziation mit dem biologisch männlichem [sic] Geschlecht aufweist. Dass Frauen mitgemeint sind, zeigt doch schon allein der entschiedene Fall. Die Sparkasse akzeptiert auch bei Frauen die verwendeten Formulare, eben weil das grammatische Maskulinum keine Aussage über das biologische Geschlecht macht.“ Dieses Zitat zeigt eine geradezu kuriose Sicht auf das, was „faktisch nicht stimmt“. Was sind denn genau „Fakten“, wenn nicht solche, die durch intersubjektiv nachvollziehbare Studien bewiesen werden? Leben wir vielleicht wirklich schon im postfaktischen Zeitalter?

- Wir haben größere Probleme.

Selbstverständlich gibt es existentiellere Probleme in der Welt als die Geschlechtergerechtigkeit. Aber seit wann ist das ein Grund, sich nicht (auch) mit den kleinen Problemen zu beschäftigen? Auch in Grammis, dem grammatischen Informationssystem des Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim, ist zu lesen: „Frau Professorin macht die Welt nicht besser.“ Doch: Die Lösung kleinerer Probleme macht die Welt ein klein wenig besser! Ein beliebtes Lied in vielen Kindergärten, basierend auf einem afrikanischen Sprichwort, besingt das sehr schön: „Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht dieser Welt verändern.“

Fazit

Ist vor dem Hintergrund dieser Fakten der Versuch, Sprache geschlechtergerechter zu formulieren, nicht zumindest einfach eine Frage der Höflichkeit, wie Henning Lobin in seinem Blog schreibt? „Die Wut scheint tiefer zu sitzen, Sprache wird hier zu einem Schauplatz ganz anderer politischer oder gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. Wie auch bei der Bezeichnung von Menschengruppen handelt es sich bei geschlechtergerechter Sprache zu allererst um eine Frage der Höflichkeit, des gesitteten Miteinanders in einer demokratischen Gesellschaft, in der niemand allein schon sprachlich unter den Tisch fallen sollte.“ Und auch wenn geschlechtergerechte Sprache nicht immer und überall gelingen kann, entbindet es – wie Markus C. Schulte von Drach formuliert – „die Gesellschaft aber nicht von der Aufgabe, sich weiter um eine Lösung zu bemühen, die niemanden diskriminiert – weder Frauen noch Männer.“ Dies bedeutet nicht, dass alle bereits geschriebenen Texte, und seien es auch so wichtige wie das Grundgesetz, umgeschrieben werden müssten. Aber unser heutiges Denken und in unsere aktuelle Sprachpraxis sollte sich daran orientieren.

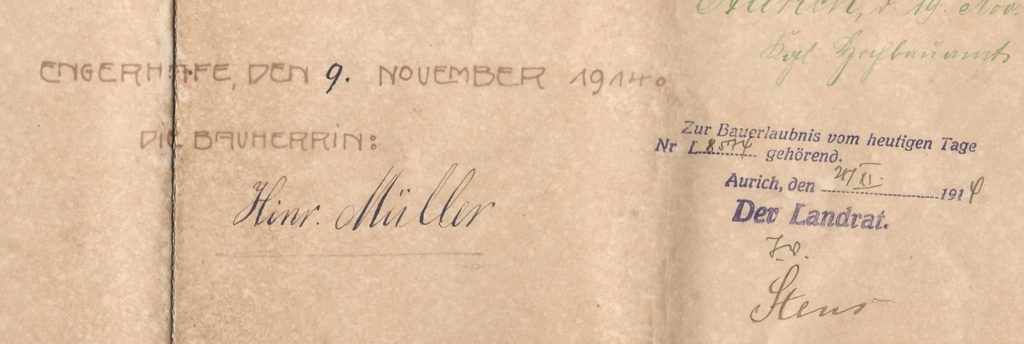

Schließen möchte ich mit einem persönlichen Fund. Zufällig habe ich in einem Bauplan von 1914 zum großelterlichen Hof in Ostfriesland gesehen, dass mein Großvater Hinrich Müller als „Bauherrin“ unterschrieben hat. Seine Mutter, zu der Zeit schon verwitwet, scheint die Auftraggeberin gewesen zu sein. Wenn es 1914 schon möglich war, eine Frau als Auftraggeberin als „Bauherrin“ zu bezeichnen, sollte eine Sparkassenkundin über 100 Jahre später dann nicht auch in Formularen auch einfach als „Kundin“ bezeichnet werden?

Literatur

Braun F., Sczesny S., Stahlberg D. (2005). Cognitive effects of masculine generics in German: an overview of empirical findings. Communications 30, 1–21. 10.1515/comm.2005.30.1.1.

Horvath, L. K. et al. (2016): Does Gender-Fair Language Pay Off? The Social Perception of Professions from a Cross-Linguistic Perspective. In: Frontiers in Psychology 6.

Pusch, L. F. (1984): „Sie sah zu ihm auf wie zu einem Gott“. Das Duden-Bedeutungswörterbuch als Trivialroman. In: Das Deutsche als Männersprache: Aufsätze und Glossen zur feministischen Linguistik. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. S. 135–144.

Stahlberg, D., Braun, F., Irmen, L., and Sczesny, S. (2007). “Representation of the sexes in language,” in Social Communication, ed K. Fiedler (New York, NY: Psychology Press), 163–187.

Stahlberg, D., Sczesny, S., and Braun, F. (2001). Name your favorite musician: effects of masculine generics and of their alternatives in German. J. Lang. Soc. Psychol. 20, 464–469. doi: 10.1177/0261927X01020004004.

Vervecken, D., and Hannover, B. (2015). Yes I can! Effects of gender fair job descriptions on children’s perceptions of job status, Job difficulty, and vocational self-efficacy. Soc. Psychol. 46, 76–92. doi: 10.1027/1864-9335/a000229.

References

| ↑1 | BVerwG, Beschluss vom 15. Februar 1995 – 7 B 39/95, juris Rn. 2. Dort verlangte die Klägerin, mit “Dame” statt mit “Frau” angeredet zu werden. Das BVerwG führte aus: ” Es ist allgemeinkundig, dass die Anrede “Frau” dem deutschen Sprachgebrauch entspricht und daher gegenüber der ebenso gebräuchlichen Anrede “Herr” in der Bevölkerung nicht als diskriminierend empfunden wird.” |

|---|

Der Führerin entgegen!

Die wissenschaftliche Erforschung des deutschen und indogermanischen Genussystems im Gegensatz zum ideologischen Gendersprech.

Daniel Scholten: Denksport Deutsch

http://www.belleslettres.eu/content/deklination/genus-gendersprech.php

Seit Urzeiten werden Frauen in der Sprache gerne hervorgehoben, etwa durch die weiblichen Ableitungsformen auf -in. Ursprünglich diente das Genus, das wir heute als Femininum bezeichnen, nicht zur Bezeichnung von Personen (das Fragewort “wer” ist daher ausschließlich ein Maskulinum), sondern zur Bildung von Abstraktionen. Die in-Formen stellen einen Spezialfall hierfür dar.

Zitat aus Daniel Scholtens Artikel:

“Wenn wir Doppelformen wie Bürger und Bürgerinnen (in dieser Reihenfolge! — in Verwechslung mit “Damen und Herren” gern verkehrtherum) in der Bedeutung ‚Bürger unter besonderer Berücksichtigung von Bürgerinnen‘ mit gesonderter Erwähnung der Frau dort verwenden, wo sie mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auftreten sollte wie ein Mann, es tatsächlich aber noch nicht tut, schöpfen wir ein altes Mittel der deutschen Sprache aus. Sprachlich ist deshalb nichts dagegen einzuwenden.”

An gewissen Stellen mag es sinnvoll sein, wie Bettina Hannover im verlinkten Interview sagt, durch Doppelformen Frauen verstärkt anzusprechen oder besonders auf sie hinzuweisen.

Bei einem Überweisungsformular sehe ich dafür aber nicht die Notwendigkeit: Die Bezeichnung “Kunde” dürfte keine Frau davon abschrecken, finanzielle Transaktionen in Auftrag zu geben. Eine Lösung für ein tatsächliches oder wahrgenommenes gesellschaftliches Ungleichgewicht stellt die sprachliche Umformulierung jedenfalls nicht dar.

Wer hingegen anstrebt, dass Wörter wie Kunden, Wähler, Schüler Frauen nicht einschließen können, will die deutsche Sprache wesentlich verkomplizieren: Die Aussage, dass ein Mädchen bester Schüler ihrer Stufe ist, wäre dann kaum noch auszudrücken, von zusätzlichen Schwierigkeiten im Hinblick auf das jüngst eingeführte dritte Geschlecht ganz zu schweigen.

(Nützlicher wäre möglicherweise die von manchen vorgeschlagene Einführung eigenständiger Wortformen für Männer, wie etwa Kunder und Schülerich …)

Quelle: OLG München, Beschluss vom 29.01.2015 – 25 U 3771/14

Auch:

Die empirischen Studien belegen, dass bei der Verwendung des “generischen Masukulinums” nicht ausschließlich der männliche Sexus gemeint ist, da Frauen (zwar weniger jedoch) genannt werden. Da auch sprachwissenschaftlich anerkannt ist, dass zwischen Genus und Sexus kein unmittelbarer Zusammenhang besteht, gibt es keinen zwingenden Grund, die Sprache zu verändern. Wer Veränderungen will, darf es für sich konsequet tun. Einem Anderen den eigenen Willen jedoch aufzuzwingen, zeugt nicht von eine freiheitlichen Grundgesinnung.

Nebenbei, verwendete selbst Frau Marlies Krämer, die Klägerin, welche Andere zwingen will, sie als Kundin in Formularen anzusprechen, in der Sendung Maischberger das “generische Maskulinum” für eine Gruppe von Frauen und Männern…

“Die Behauptung eines amtierenden Professors für Linguistik, das Gendern sei eine Frage der Moral und des Anstands, ist eine sozialpädagogische Anmaßung und hat keine grammatische Grundlage.” Wie glücklich für den feinen Herrn Glück, dass er sich als Maßstab für seine Untersuchung der deutschen Sprache und Grammatik der deutschen Grammatik bedienen kann. Und was will Herr Glück mit “amtierender Professor” andeuten? Das der genannte verbeamtet ist? Wie erleuchtend! Ferner, was ist eine “sozialpädagogische Anmaßung”? Vermutlich doch eher ein Hinweis auf Herrn Glücks Weltbild, indem Sozialpädagoginnen auf niedrigster stufe stehen. Dabei könnte Herr Glück von ebendiesen vermutlich so viel über sich selber lernen…

Der eigentliche Artikel ist hervorragend.

@ die beiden Vorkommentatoren: Der Artikel bietet eine ganze Reihe sachlicher Argumente. Mit denen hätte man sich auseinandersetzen können…

ich habe mich damit auseinandergesetzt und die Argumente überzeugend gefunden. Das mache ich mit meinem letzten Satz deutlich. Davor amüsiere ich mich nur ein bisschen über konservative Kleingeister wie Herrn Glück. Sie, lieber kb hingegen, tragen mit Ihrem Ordnungsruf nun wirklich nicht zur Debatte bei. Owohl: Ihrer Kritik an Herrn Fiedler stimme ich natürlich vollumfänglich zu. Insbesondere der letzte Satz des ersten Absatzes von meinem Vorredner lässt durchschimmern, welcher Geist dort durch Herrn Fiedler wirkt.

Ich habe eine Frage zur Systematik der zitierten Studien Stahlberg et al. 2001 und Braun et al. 2005. Wurden dabei wirklich nur die Antworten auf Fragen mit dem generischen Maskulinum mit den Antworten auf Fragen mit Beidnennung verglichen? Wenn das so ist, finde ich das Ergebnis wenig überzeugend, denn es wäre auch mit der These vereinbar, dass das generische Maskulinum genderneutral verstanden wird. Dass mehr Frauen genannt werden, wenn die explizit weibliche Form noch einmal zusätzlich genannt wird, ist zu ja erwarten.

Die Studien zeigen, dass beim generischen Maskulinum Frauen ebenso gemeint sind und das von den Probanden auch so verstanden wird. Als Antwort werden Frauen nämlich bei der Frage mit dem generischen Maskulinum genannt. Die Studien stehen nicht, wie im Artikel behauptet, im Widerspruch zu den Aussagen von Eisenberg und Glück, sondern belegen diese sogar. Um im Widerspruch zu den Aussagen von Eisenberg und Glück zu stehen, hätten bei der Fragestellung mit generischem Maskulinum als Antwort Frauen (fast) gar nicht und ausschließlich Männer vorkommen dürfen.

Davon unbenommen, zeigen die Studien, dass die Verwendung des generischen Maskulinums bei offenen Fragen durchaus eine Effekt hat, was wiederum nicht wirklich unerwartet ist.

Genausowenig unerwartet ist hierbei auch der Inhalt folgender Fußnote: Vier Befragte antworteten auf das “Große I” ausschließlich mit weiblichen Namen. Da diese Befragten diese Sprachform fälschlicherweise als Femininum, d.h. als geschlechtsspezifische Form, verstanden haben könnten, …

Grundsätzlich stimme ich persönlich der Autorin zu, nicht aber im konkreten Fall.

Wenn und soweit das Genus Einfluss haben kann auf Entscheidungen des Adressaten oder der Adressatin, ist eine geschlechterneutrale Bezeichnung oder die Nennung beider* Geschlechter zu bevorzugen. Das gilt beispielsweise für Stellenausschreibungen, die Anpsprache von Kolleginnen und Kollegen, Förderprogramme usw. Wenn es möglich ist, hier durch sprachliche Sorgfalt Leute besser anzusprechen, ist das mindestens aus Zwecken der Gleichberechtigung geboten, häufig zudem im eigenen Interesse: Wieso nicht auch die Ingenieurin oder den Kindergärtner, den Krankenpfleger oder die Türsteherin anwerben? Wer über Fachkräftemangel klagt, möge erst einmal prüfen, ob er oder sie auch alle Potentiale ausschöpft.

Bei welcher Entscheidung aber könnte die Bezeichnung “Kundin” oder “Kunde” auf einem Überweisungsformular relevant sein? Fühlt die Frau sich nicht angesprochen und überweist daher kein Geld? Hier geht es wohl eher um eine Frage der Höflichkeit.

Aus Eigeninteresse mag ein Kreditinstitut hier etwas weiter formulieren – ich würde das empfehlen, weil es mindestens diese eine Kundin als unhöflich empfunden hat, “als Mann” angesprochen zu werden. Ich persönlich fände es auch anständig und sinnvoll, wenn das Kreditinstitut sein Formular ändert. Aber wenn das nicht passiert, ist es noch keine Diskriminierung.

Beispiel:

Eine Stellenausschreibung für einen Erzieher/eine Erzieherin ist in rosa gehalten. Empirisch werden sich hier mehr Frauen als Männer angesprochen sehen, weil wir heutzutage Rosa mit dem weiblichen Geschlecht assozieren. Das ist unzweckmäßig im Hinblick auf die Rekrutierung männlicher Erzieher. Der eine oder andere mag sich auch doof dabei fühlen, sich auf eine “Frauenstelle” zu bewerben. Aber sind sie deswegen diskriminiert? Auch eine Frau, die dem “Rosa-Kult” nicht angehört, mag sich nicht angesprochen fühlen. Dass wir Rosa überhaupt mit Frauen assoziieren, ist recht willkürlich.

Ich persönlich fände eine solche Gestaltung daher dumm, unpassend und geeignet, Geschlechterstereotype zu verfestigen. Aber ist sie deswegen diskriminierend? Ich glaube nicht.

*Ja, zwei Geschlechter. Ich weiß, es gibt Meinungen, dass wir drölfzig Geschlechter haben und jeder irgendwie sein eigenes Geschlecht ist, weil wir doch auch alle einzigartige Schneeflocken sind. Das teile ich nicht. Der geringe Anteil an Menschen, der diese Meinung hat, mag sich an die Meinung und sprachlichen Gepflogenheiten der überwiegenden Mehrheit gewöhnen; Minderheitenschutz hat Grenzen.

Zur (berechtigten) Frage von Frank Müller zur Systematik der Studien. In den zitierten Studien wurden jeweils drei Arten von Personenbezeichnungen untersicht: generisches Maskulinum – neutrale Bezeichnung – Paarform. Um eine genauere Vorstellung vom Studiendesign zu bekommen, hier ein längeres Zitat aus der Braun et al.-Studie:

“There were 96 participants (50 females/46 males). They each filled out a questionnaire that was modeled on a list of questions used by a national German newspaper to interview prominent people. In the questionnaire participants were told that the study was aimed at investigating personal attitudes and preferences of university students vs. other groups. Then they answered 10 questions such as ‘What would you personally consider a severe tragedy?’ and ‘What is your most characteristic personality trait?’. The six critical questions were distributed randomly among these distracting items. They targeted the participants’ favorite hero in a novel, their favorite hero in real life, their favorite hero in history, their favorite painter, musician, and athlete. The questionnaire was presented in three different generic language versions: Masculine, e.g., Romanheld ‘hero in a novel’ (masc.) vs. neutralizing forms (forms not differentiated for sex), e.g., heldenhafte Romanfigur ‘heroic character in a novel’ vs. feminine-masculine word pairs, e.g., Romanheldin oder Romanheld ‘heroine (fem.) or hero (masc.) in a novel’. Participants were randomly assigned to one of these language conditions. Type of generic and sex of participant were the independent variables in the experimental design; the number of women reported in response to the six critical questions (summarized over all six questions) was the dependent variable. Again the hypothesis of the experiment was confirmed. The respective ANOVA showed a significant main effect for type of generic, F (2, 90) = 4.93, p < .01. Masculine generics triggered fewer ‘female’ responses (.67) than alternative formulations (1.67), i.e., the contrast between masculine generics on the one hand and neutralizing generics/feminine-masculine word pairs on the other was significant. The numbers of women reported did not differ between the two conditions neutralizing and feminine-masculine pairs. Female participants mentioned more women than male participants did (1.81 vs. .83), F (1, 90) = 12.53, p < .01. Means are summarized in Table 3. The masculine thus seems to be the least suitable type of generic to make readers think of or imagine women” (Braun et al.: 10)

Nachdem ich die genannte Studie „Name your favourite musician“ (Stahlberg et al. 2001) gelesen habe, stellen sich mir folgende Fragen:

1. Hat das grammatische Genus der als neutral bezeichneten Begriffe (die Romanfigur, Person – das Mitglied – der Mensch) einen Einfluss? Wenn man eine enge Assoziation zwischen Genus und Sexus annimmt, ist das ja naheliegend.

2. Kommt es bei der Doppelnennung auf die Reihenfolge an? Wie ich in meinem ersten Kommentar zitiert habe, hält Daniel Scholten, wenn eine Doppelnennung gewünscht ist, aus sprachlicher Sicht die Reihenfolge Leser und Leserinnen für sinnvoll.

3. “Experiment 2” ergab keinen signifikanten Unterschied zwischen der maskulinen Form und der Beidnennung.

Gibt es weitere Studien, die vorherige Ergebnisse reproduziert und/oder diese Thema in größerem Detail untersucht haben?

Ja, diese Studien wurden mehrfach in unterschiedlicher Form repliziert, auch für unterschiedliche Sprachen, die ein vergleichbares Genussystem aufweisen. Horvath et al. 2016: 3 schreiben z.B.: „… there is now ample evidence that the conventional use of masculine forms as generics causes a male bias in mental representations. This effect was replicated and confirmed with different methods in investigations from various disciplines such as social psychology, psycholinguistics or cognitive psychology”. Es gibt auch ein von der EU-gefördertes Netzwerk zu „Language, Cognition and Gender“, in dem viele Studien durchgeführt und diskutiert wurden (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4885825/, s. auch http://www.frontiersin.org/research-topics/3411/language-cognition-and-gender). Auf jeden Fall gibt es aber noch Forschungsbedarf hinsichtlich der konkreten sprachlichen Realisierung von möglichst geschlechtergerechter Sprache, z.B. zu der Reihenfolge von Doppelnennungen etc.

P.s.: Beim Lesen der Studie „Aus Gründen der Verständlichkeit …“ (Braun et al.,2007) ist mir aufgefallen, dass Doppelformen mich im Plural stärker stören. Das mag an der im Vergleich zum Singular größeren Länge liegen, vielleicht aber auch daran, dass das Genus im deutschen Plural weniger bedeutend ist. Unterschiede zwischen Singular und Plural finde ich daher auch interessant.

Zum Hinweis von Nobert Fiedler, dass Frauen „ebenso“ gemeint sind. Es geht nicht darum, dass bei Personenbezeichnungen mit dem generischen Maskulinum *gar keine* Frauen, sondern dass *tendenziell mehr* Männer darunter verstanden werden. Ganz grundsätzlich geht es also darum, ob das generische Maskulinum einen Einfluss hat darauf, welches Geschlecht mental aktiviert wird. Die Sicht, dass das grammatische Geschlecht nicht mit dem biologischen Geschlecht assoziiert ist, behauptet ja genau das: das eine hat mit dem anderen *nichts* zu tun (s. Eisenberg und Glück). Die empirischen Studien zeigen etwas anderes, stehen also durchaus im Widerspruch dazu. Wichtiger noch als das ist aber tatsächlich die Argumentationsebene. Interessieren wir uns dafür, was unter einer sprachlichen Bezeichnung verstanden wird? Dann sind sprachgeschichtliche oder systemlinguistische Argumentationen fehl am Platz.

Zur Frage der Diskriminierung von heute Morgen: Tatsächlich ist die (juristische) Frage nach Diskriminierung ein komplexes Feld. Der BGH argumentiert aber gerade damit, was ein „Durchschnittsrezipient“ unter einer Personenbezeichnung im generischen Maskulinum versteht, deshalb der Hinweis auf die entsprechenden Studien. Wenn aber alle sich so abwägend mit dem Thema beschäftigen würden wie der „Leser“, wäre ja schon viel gewonnen.

Frau Dr. Carolin Müller-Spitzer: Sie als Wissenschaftlerin (Dr.) am Institut für Deutsche Sprache behaupten demnach ganz unwissenschaftlich, wissenschaftliche Aussagen zum Thema, welche Ihrer Argumentation erkennbar und eindeutig entgegenstehen, seien fehl am Platze, weil die Argumentationsebene, sprich: Ihre Argumentationsebene, wichtiger sei. Damit ist jedem wissenschaftlichen Austausch jede Grundlage entzogen und die Diskussion kann als einseitig abgeschlossen betrachtet werden.

“Es geht nicht darum, dass bei Personenbezeichnungen mit dem generischen Maskulinum *gar keine* Frauen, sondern dass *tendenziell mehr* Männer darunter verstanden werden.”

Kann ja sein, dass es Ihnen in Ihrem Artikel nicht darum geht, jedoch mutet es dann mehr als nur “kurios” an, dass im Artikel ein Kommentar von mir zitiert wird, wo ich bestreite, dass Studien nachweisen würden, dass Frauen beim generischen Maskulinum *ausgeschlossen* wären (und somit *gar keine* Frauen darunter verstanden werden dürften).

Genaues Lesen ist immer hilfreich: Es geht um die adäquate Herangehensweise für ein bestimmtes Erkenntnisinteresse, d.h. für eine bestimmte Forschungsfrage. Möchte man wissen, wie Personenbezeichnungen im generischen Maskulinum *verstanden* werden, ist die systemlinguistische Herangehensweise nicht adäquat, denn sie kann keine Antworten dazu liefern. Möchte man allerdings beispielsweise wissen, mit welchen Sprachen das Deutsche hinsichtlich des Genussystems verwandt ist, dann ist die systemlinguistische Herangehensweise genau richtig. Es geht hier also nicht um eine allgemeingültige Wertung, sondern lediglich um die adäquate Methode zu einer Forschungsfrage (das ist im Übrigen Wissenschaft). Machen Sie doch mal ein Gedankenspiel: Stellen Sie sich einmal vor, Sie würden wissen wollen, mit welchen Sprachen das Deutsche hinsichtlich des Genussystems sprachgeschichtlich verwandt ist. Um dies herauszufinden, machen Sie eine psycholinguistische Studie mit 100 Probandinnen und Probanden. Liefern Ihnen diese Daten Antworten zu Ihrer Forschungsfrage? Nein, können sie nicht. Sie können so nur herausfinden, was Leute darüber *denken*, wie verschiedene Sprachen historisch mit dem Deutschen verbunden sind. Genauso unpassend ist es eben andersherum, systemlinguistisch zu argumentieren, wenn wir uns für mentale Repräsentationen interessieren.

Im Ergebnis stellen Sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Deutsche Sprache Ihre spezielle und subjektive Sicht über mögliche Ansichten zur subjektiven und und nachweislich unwissenschaftlichen Auslegung der Bedeutung von Geschlechter-Begriffen über die wissenschaftliche Empirie zur deutschen Sprache, welche auch übereinstimmend im Urteil niedergelegt ist.

Sie behandeln – im Gegensatz zur Ihrem Fachgebiet, der Sprachforschung – Geschlechter-Begriffe zur ideologischen Sexualisierung von Frauen und Männern und als Beweis zum Vorliegen von Diskriminierung, ebenso wie die Klägerin, anstatt als unsexualisierte Begriffe, deren Geschlecht erwiesenermaßen nicht zur Sexualisierung dient und taugt, und welche deshalb auch zur Darstellung von Diskriminierung nicht taugen. Würden Sie Gleiches einem Mann durchgehen lassen?

Ihre Vorgehensweise ist in subjektiv völlig Ordnung, sollte aber im Text gekennzeichnet sein, da – ausgehend von Ihrer wissenschaftlichen Qualifikation – der Leser davon ausgehen muss, dass Sie wissenschaftliche Empirie über Subjektivität stellen.

Ob diese Vorgehensweise nun jedoch tatsächlich adäquat zum Problem der unzweifelhaften beiderseitigen Geschlechter-Diskriminierung im Alltag ist oder deren »Lösung« eher in den Bereich der nicht zu hinterfragenden Ideologie verweist, muss der Leser entscheiden.

Sie sehen, ich lese genau.

Ich kann nur sagen: “Hä?”

Die Autorin stellt doch gerade ab auf die Empirie, konkret auf tatsächliche Erhebungen, wie Menschen auf neutrale und nicht-neutrale Formulierungen reagieren.

Der Ansatz ist vollkommen plausibel. Man muss ja dem Ergebnis nicht zustimmen. Aber der Ansatz verstößt weder gegen die Grundsätze der Logik noch des wissenschaftlichen Arbeitens.

Auch wenn ich der Autorin zum konkreten Fall nicht zustimme, legt sie zum methodischen Ansatz des BGH den Finger auch in die Wunde: Der BGH urteilt – einmal wieder – aus dem theoretischen Elfenbeinturm, ohne auf Kleinigkeiten wie die Empirie (in der Sprache der Juristen: den Sachverhalt) Rücksicht zu nehmen. Das entspricht etwa dem Ansatz zur irreführenden Werbung: Ob eine Irreführungsgefahr besteht, wird nicht etwa durch Umfrage untersucht, sondern “wertend” festgestellt, d. h. willkürlich entschieden. Das zu kritisieren, ist vollkommen legitim und hier überzeugend erfolgt.

Ich persönlich hätte hier gesagt, dass es auf die Gefahr einer Beeinflussung durch Sprache ankommt, und dass hier eine solche Gefahr nicht besteht. Aber das ist eine rechtliche Frage, zu der man auch durchaus eine andere Meinung haben kann als meine private Überzeugung.

Wenn man aber – wie der BGH – entscheidend auf das Verständnis abstellt, dann wäre es konsequent gewesen, das tatsächliche Verständnis auch zu ermitteln. Die Kritik ist daher durchaus angebracht.

Ich kann der Antwort der Autorin auf die destillierte Forschungsfrage – “ob das generische Maskulinum einen Einfluss […] darauf [hat], welches Geschlecht mental aktiviert wird” – schon einiges abgewinnen, halte die Überlegung jedoch für letztlich ungeeignet, um daraus irgendwelche (Gleichbehandlungs)ansprüche abzuleiten.

Denn dass es eine Möglichkeit gibt, Frauen besser zu motivieren/…, bedeutet nicht im Umkehrschluss, dass es verfassungsrechtlich bzw. unmittelbar nach dem AGG geboten ist, diese Möglichkeit auch auszuschöpfen. Zumal die Frage des grammatischen Geschlechts auch nur eine Spielart solcher Optimierungsmöglichkeiten ist: Man denke etwa an bestimmte Wortfelder, die bei Frauen und Männern unterschiedliche Reaktionen auslösen, oder auch nur an bestimmte Deskriptoren, die eher Frauen oder die eher Männer ansprechen. Es kann nicht Sinn der einschlägigen Normen sein, Ansprüche gegen jede dieser Abweichungen zu gewähren.

Das Vorgehen von Herrn Eisenberg, aus der Sprachbeobachtung allgemeine Regeln herzuleiten, unter die er dann die Streitfrage hier subsumiert, erscheint mir für die Frage, ob gesetzliche Gleichheitserfordernisse gewahrt sind, vor diesem Hintergrund methodisch vorzugswürdig. Die Rolle von Gerichten ist es nicht, der Gesellschaft und dem Gesetzgeber aus Rechtsgründen in die Pflicht zu nehmen, jede Möglichkeit zur Verbesserung der Lage von Frauen zu nutzen.

Noch unklar kann zudem scheinen, wie Personen mit nicht eindeutigem Geschlecht rechtlich in Formularen anzureden sein sollen.

Vielen Dank für den interessanten Beitrag.

Allein aus Gründen der im ersten bullet point angesprochenen Reflexion: Um Geschlechtersteoreotype, wie die Autorin zu Recht schreibt, durch alternierenden Gebrauch maskuliner und femininer Formen wirklich nicht “noch deutlicher” zu machen, wäre es aus meiner Sicht wohl angemessener, von “Anwältinnen und Richtern” zu sprechen statt von “Anwälten und Richterinnen”.

Angesichts der Entwicklung in diesen Berufen erscheinen “Anwälte und Richterinnen” in der Tat nicht weniger stereotyp als Informatiker und Linguistinnen.

Das Risiko, Stereotype durch die Hervorhebung der Geschlechter zu bekräftigen, besteht naheliegenderweise auch bei der Beidnennung: Die Unterschiede im wahrgenommenen “Status” und dem geschätzten Gehalt waren jedenfalls in der Studie Horvath et al. (2016) größer als bei Verwendung des Maskulinums allein.

Apropos Status: Wenn neben Musikerinnen und Musikern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern etc. auch konsequenterweise die Formulierungen Straftäterinnen und Straftäter, Rassistinnen und Rassisten usw. eingefordert würden, könnte der Eindruck von Rosinenpickerei vermieden werden.

“Wenn neben Musikerinnen und Musikern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern etc. auch konsequenterweise die Formulierungen Straftäterinnen und Straftäter, Rassistinnen und Rassisten usw. eingefordert würden, könnte der Eindruck von Rosinenpickerei vermieden werden.”

Dem kann ich nur zustimmen.

Das meist nur von Straftätern, nicht von Straftäterinnen gesprochen wird, dürfte im Übrigen auch tatsächlich zu einer Diskriminierung von Männern führen. Wenn, wie die Autorin gut aufzeigt, die Frage nach Musikern seltener zu Musikerinnen führt, führt auch die Suche nach “dem Täter” vermutlich seltener zur wahren Täterin.

Ich hadere bei diesem Thema immer etwas. Die vielen vorgeschlagenen Lösungen überzeugen mich eher nicht, aber andererseits kann man das Problem nicht ignorieren („Haben wir immer so gemacht“).

Die textbasierten Lösungen Binnen-I, Schrägstrich und die der BPB funktionieren nur in der Schriftsprache, lassen sich nicht vorlesen oder sind sichere Stolperfallen für Vortragende.

Neutrale Konstruktionen (Lehrkraft, Putzkraft) wirken oft gestelzt (was an fehlender Übung liegen kann) und sehr unpersönlich.

Daneben treten die „unechten“ neutralen Vorschläge. Die „Studierenden“ sind nur im Plural neutral; die Singularform lautet zwar gleich, verlangt aber stets Artikel oder eine Anpassung in der Fallstruktur des Deutschen (eine(n) Studierende(n). Wie liest man so etwas?).

Dazu tritt ein weiteres Problem: es kann zwischen den zwei Formen Bedeutungsunterschiede geben (den Witz, dass Studenten nicht Studierende sind, außen vor).

Jogger kann auch Menschen beschreiben, die zwar demnächst, gerade eben oder regelmäßig jogg(t)en. Die Joggenden müssen aber gerade im Moment joggen.

Das alles heißt aber nicht, dass man in Anreden oder Stellenausschreibungen darauf verzichten sollte.

Zumindest für Anreden gibt es eine nicht allzu repetitive Form: „Sehr geehrte Damen und Herren Anwälte, Richter [etc.]“

Vielen Dank für den mich völlig überzeugenden Beitrag! Aus meiner Erfahrung: Ich stehe im Hörsaal regelmäßig vor ungefähr 60% Studentinnen und 40% Studenten. Da komme ich mir einfach komisch vor, wenn ich nur von “Richtern” und nicht von “Richterinnen und Richtern” spreche. Das verkompliziert die Dinge gerade beim Sprechen durchaus, man kann es sich aber ganz gut angewöhnen. Es geht auch gar nicht – Stichwort Tugendterror – darum, es immer vorbildlich oder gar besser zu machen; für mich persönlich geht es um den Versuch einer Optimierung des “Sich-Angesprochen-Fühlens” durch Sprache, und da finde ich es absurd zu meinen, wenn sich eine Studentin durch “Richter” nicht “mitgemeint” fühlt, sei sie eben ein bisschen blöd. Dieser Versuch wird von den Studentinnen und Studenten übrigens sehr oft positiv aufgegriffen, und ich sehe nicht, dass die Mühe das nicht wert wäre.

“””

Ich stehe im Hörsaal regelmäßig vor ungefähr 60% Studentinnen und 40% Studenten

“””

Hr. Prof. Dr. Sauer. Sie sind ein höflicher Mensch mit einem guten Sprachgefühl. Aber in dieser Aussage steckt so viel – entschuldigen Sie bitte, es ist das Internet – unbeabsichtigte Ironie. Man müsste sie eigentlich zur Überschrift der ganzen Debatte mache.