Delegitimierung als Strategie

Wie autoritäre Populisten versuchen, die unabhängige Justiz zu schwächen

Nach den Eilentscheidungen des Berliner Verwaltungsgerichts, das die Zurückweisung von drei Asylsuchenden an der deutsch-polnischen Grenze für rechtswidrig erklärte, wurden die drei beteiligten Richterinnen und Richter Ziel heftiger Diffamierungen und Bedrohungen im Netz. So unterstellte das rechtspopulistische NIUS-Portal beispielsweise einem beteiligten Richter aufgrund seiner Grünen-Mitgliedschaft, „im Sinne seiner Partei“ zu urteilen. Der AfD-Politiker Martin Hess stellte weiterhin infrage, ob die Richter denn überhaupt Urteile im Namen des Volkes sprechen würden. Dies mag zunächst nur wie polemische Kritik erscheinen, die – wie alle populistische Rhetorik – auf „das Volk“ rekurriert, das einer vermeintlich korrupten Elite gegenübersteht. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass Angriffe dieser Art Teil systematischer Bestrebungen sind, die Legitimität der unabhängigen Justiz zu untergraben.

Die strategische Delegitimierung der unabhängigen Justiz

Eine unabhängige Justiz, insbesondere höchste Gerichte, sind regelmäßig die ersten Ziele im Fadenkreuz autoritär-populistischer Politiker. Sobald diese Akteure an die Macht kommen, beginnen sie unverzüglich mit der Demontage der Institutionen, die den liberal-demokratischen Rechtsstaat schützen sollen. Als Musterbeispiele gelten die Verabschiedung einer neuen Verfassung und der gleichzeitige Umbau des Verfassungsgerichts in Ungarn, oder die Justizkrise in Polen, die gezeigt hat, dass sich einschneidende Änderungen auch auf einfachgesetzlichem Wege erreichen lassen. Die Gefahr für die Unabhängigkeit der Justiz ist zudem nicht auf vermeintlich jüngere oder weniger etablierte Demokratien begrenzt. In Israel versucht die Netanjahu-Regierung seit 2023, die Befugnisse des Obersten Gerichtshofs als unabhängiges Gegengewicht zur Regierung einzuschränken. In den USA führten die persönlichen Attacken von Präsident Donald Trump gegen Richterinnen und Richter, die sich seinen Dekreten entgegenstellten, unter anderem zu dem Vorschlag seiner Partei, Bundesgerichte abzuschaffen oder ihnen die Finanzierung zu entziehen. Weiterhin ist es keineswegs so, dass Angriffe auf unabhängige Gerichte erst dann Schaden anrichten können, wenn Populisten bereits an der Macht sind oder über institutionellen politischen Einfluss verfügen (zum Beispiel in der Form von Sperrminoritäten). Wie wir im Projekt Courts under Pressure argumentieren, arbeiten politische Akteure auch ohne solche Machtressourcen strategisch auf eine Schwächung der Justiz hin, indem sie versuchen, das öffentliche Vertrauen in unabhängige Gerichte systematisch zu untergraben.

Im Rahmen ihrer Funktion im gewaltenteiligen Rechtsstaat können Gerichte Maßnahmen demokratischer Institutionen außer Kraft setzen, korrigieren oder bestätigen, obwohl sie selbst (üblicherweise) nicht durch Wahlen legitimiert sind. Was im liberalen Konstitutionalismus unter anderem als notwendiger Schutz von gesellschaftlichem Pluralismus und Minderheitsrechten angesehen wird, lehnen Populisten als illegitime Einschränkung des Volkswillens ab. Gleichzeitig sind Gerichte auch deutlich verwundbarer als andere staatliche Institutionen. In den Worten Alexander Hamiltons besitzt die Justiz „weder Einfluss auf das Schwert noch auf den Geldbeutel“. In anderen Worten: Gerichte sind bis zu einem gewissen Maß darauf angewiesen, dass andere Akteure ihre Entscheidungen umsetzen. Wenn Gerichte in der Bevölkerung hohes Vertrauen genießen und ihre Entscheidungen als legitim angesehen werden, erhöht dies auch den Druck auf Politikerinnen und Politiker, Urteile zu befolgen. Andernfalls müssen sie bei der nächsten Wahl eine Abstrafung durch die Wählerschaft fürchten. Populistische Delegitimierungsstrategien gegen unabhängige Gerichte setzen genau an dieser Stelle an. Sie zielen darauf ab, durch verbale Attacken die öffentliche Unterstützung für die Justiz systematisch zu untergraben.

Gerichte und ihre Entscheidungen sind – wie andere öffentliche Institutionen auch – von Kritik nicht ausgenommen. Kritik als solche ist einem hohen öffentlichen Vertrauen in die Justiz auch nicht grundsätzlich abträglich, im Gegenteil: Kritische Debatten über politische Institutionen und das Verhalten ihrer Vertreterinnen und Vertreter sind in pluralistischen Demokratien unabdingbar. Die strategische Delegitimierung von Gerichten unterscheidet sich jedoch in mehreren Aspekten von (legitimer) Kritik. Statt anlassbezogene inhaltliche Kritik zu üben, Argumente zu diskutieren oder auf strukturelle Probleme hinzuweisen, wird bei der Delegitimierung jegliche Kritik an Richtern, Urteilen oder Gerichten langfristig mit einem übergeordneten Narrativ eines systematischen Versagens verknüpft. Ist dieses Narrativ erst einmal etabliert, bildet es die Grundlage dafür, dramatische Veränderungen zu fordern, etwa die Abschaffung oder den Ersatz des gegenwärtigen Systems.

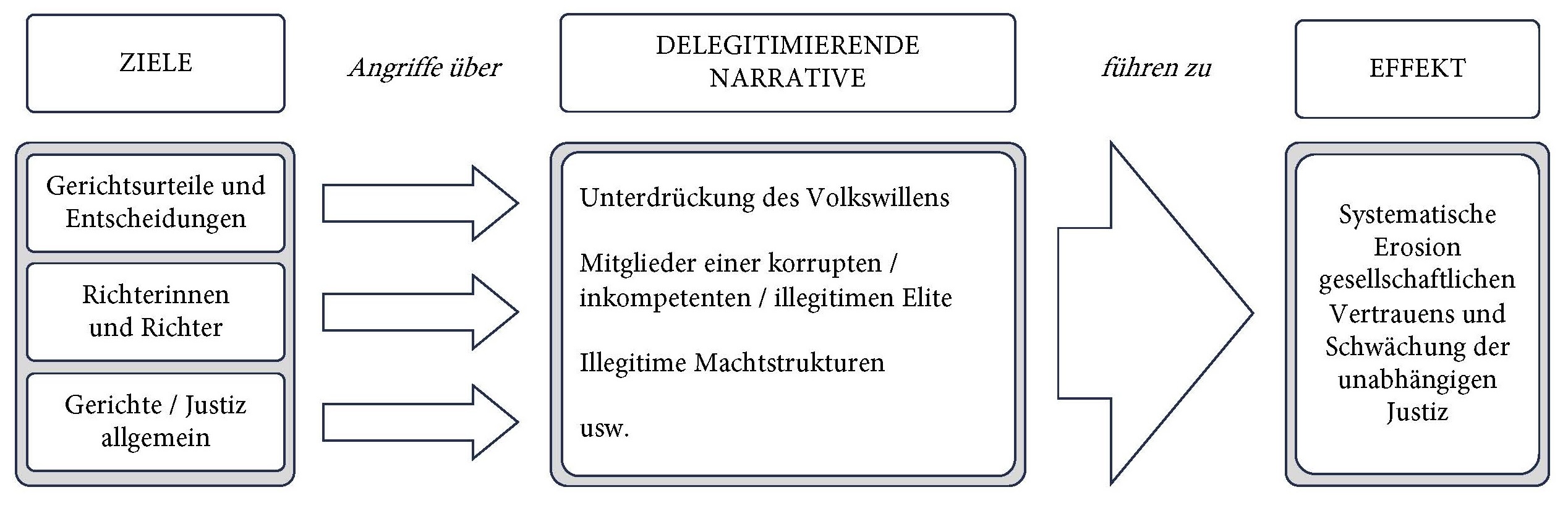

Richterinnen und Richter sind als Mitglieder der angeblich korrupten „Elite“ leicht zu identifizieren und daher besonders beliebte Ziele für die Angriffe autoritärer Populisten. Komplexe Gerichtsurteile können in der vereinfachenden Sprache der Populisten hingegen gezielt umgedeutet und zur Mobilisierung gegen eine unabhängige Justiz genutzt werden. Delegitimierende Angriffe richten sich aber auch gegen Gerichte als Institutionen. Diese werden als Instrumente der Eliten zur Unterdrückung des „wahren Volkswillens“ dargestellt. Das Ziel von Delegitimierung ist daher nicht die Behebung eventueller Missstände, sondern die systematische Erosion der öffentlichen Unterstützung und Akzeptanz der Justiz, um die richterliche Unabhängigkeit zu schwächen.

Delegitimierende Angriffe auf die Justiz durch die AfD

Die Gefahr für die Justiz, die von der AfD ausgeht, wurde bisher insbesondere im Zusammenhang mit dem verbesserten institutionellen Schutz des Bundesverfassungsgerichts oder einer (möglichen) Blockade der Richterwahl in den Landtagen diskutiert. Dabei versucht die Partei bereits seit fast einem Jahrzehnt, die Legitimität unabhängiger Gerichte systematisch zu untergraben. Schon vor ihrem Einzug in den Bundestag im Jahr 2017 bezeichneten AfD-Politiker die deutsche Justiz als „viel zu lasch“ und warnten vor vermeintlich „linken Richtern“. Seitdem gehören delegitimierende Attacken auf Richter und Gerichte zum Tagesgeschäft der Partei.

Wie das Demokratie-Radar des Redaktionsnetzwerks Deutschland zeigt, stellen AfD-Politiker das Bundesverfassungsgericht immer wieder als verlängerten Arm der Bundesregierung oder als Instrument der etablierten Parteien dar. Das Ziel dabei ist eindeutig – es soll der Eindruck erzeugt werden, dass es sich nicht um ein unabhängiges Gericht handelt. Auch gegen einzelne Richterinnen und Richter wird von der AfD gezielt Stimmung gemacht. Insbesondere der seit 2020 amtierende Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, wird dabei immer wieder als „Erfüllungsgehilfe“ der Regierung dargestellt. Auch der Befangenheitsantrag gegen sämtliche Mitglieder des Zweiten Senats, die 2021 an einem Abendessen mit der Bundesregierung teilgenommen hatten, verdeutlicht die Versuche der AfD, die Legitimität des Gerichts durch Diskreditierung seiner Mitglieder zu untergraben. Ironischerweise ruft die AfD selbst regelmäßig das Bundesverfassungsgericht und andere Gerichte an und sieht sich unabhängig vom Ausgang in ihrer Position bestärkt: Wird gegen sie entschieden, stellt sie sich als Opfer des Gerichts dar; bekommt sie Recht, lobt sie das Gericht und prangert das Fehlverhalten der beklagten Akteure an. Auch das verdeutlicht das instrumentelle, eigennützige Verhältnis der AfD zum Recht und Gerichten.

Im Zuge der Radikalisierung der AfD in den letzten Jahren haben ihre Attacken auf Gerichte deutlich zugenommen. Dabei handelt es sich nicht um ein unkoordiniertes Vorgehen einzelner Parteivertreter, sondern um eine strategische Kampagne. Die Geschehnisse im Nachgang der zunächst gescheiterten konstituierenden Sitzung des Thüringer Landtags im September 2024 verdeutlichen dies eindrücklich. Der Thüringer Verfassungsgerichtshof wies den AfD-Alterspräsidenten an, einen Antrag zur Geschäftsordnung vor der Wahl des Landtagspräsidenten zuzulassen und somit die Fortführung der Sitzung zu ermöglichen. Der AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke erklärte daraufhin, dass die AfD die Entscheidung akzeptieren werde – was sie auch tat. Gleichzeitig behauptete er jedoch, dass das Urteil Falschbehauptungen zum Verhalten des Alterspräsidenten beinhalte und erhob Vorwürfe gegen beteiligte Richter. Konkret ging es darum, dass der Richter Jörg Geibert als Vater eines Mitglieds der CDU-Landtagsfraktion, die den Verfassungsgerichtshof angerufen hatte, befangen gewesen sei. Anstatt jedoch rechtzeitig einen Befangenheitsantrag zu stellen, stellte die Partei anschließend Strafanzeige wegen Rechtsbeugung gegen Geibert und den Gerichtspräsidenten Klaus von der Weiden (eine ähnliche Strategie nutzt die AfD gerade auch für Attacken auf den Direktor des Landtages Jörg Hopfe). Die AfD-Fraktion forderte weiterhin den neu gewählten Landtagspräsidenten auf, einen Antrag auf Abberufung des Gerichtspräsidenten einzubringen. Nachdem die Staatsanwaltschaft schließlich einen Anfangsverdacht wegen Rechtsbeugung verneinte, erklärte der AfD-Landesvorsitzender Björn Höcke, dass es sich „natürlich um voreingenommene Richter“ handelte, und kündigte weitere Klagen an. Mit der Strafanzeige sollten die betroffenen Richter offensichtlich als Verbrecher gebrandmarkt werden. Gleichzeitig sprach die AfD wiederholt von der „Richtersohnaffäre“ und hob die CDU-Mitgliedschaft beider Richter hervor und versuchte so, das Bild einer korrupten und politischen Justiz zu zeichnen. Tatsächlich wäre es womöglich legitim gewesen, die Befangenheit Geiberts zu thematisieren – das Vorgehen zeigt jedoch deutlich, wie die AfD hier nicht inhaltlich und anlassbezogen argumentiert, sondern versucht, delegitimierende Narrative zu etablieren.

Die Effekte von Vertrauensverlust

In der wissenschaftlichen wie öffentlichen Diskussion werden politische Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz oft erst dann als erhebliche Gefahr wahrgenommen, wenn sich Politiker wiederholt über Gerichtsentscheidungen hinwegsetzen oder versuchen, sich mithilfe verschiedener Reformen größeren Einfluss auf die Justiz zu verschaffen. Das ordnungsgemäße Funktionieren der Gerichte und die Unabhängigkeit der Justiz resultieren jedoch nicht nur aus den institutionellen Rahmenbedingungen, sondern auch aus der gesellschaftlichen Unterstützung sowie der Akzeptanz ihrer Entscheidungen. Daher stellt die strategische Delegitimierung von Gerichten durch Rechtspopulisten selbst dort eine Gefahr dar, wo diese (noch) über keine oder kaum politische Macht verfügen.

Bisher ist nur wenig darüber bekannt, wie schnell öffentliches Vertrauen in die Justiz durch strategische Delegitimierung seitens autoritärer Populisten Schaden nimmt und ab welchem Punkt die Justiz nicht mehr in der Lage ist, ihre verfassungsmäßigen Aufgaben zu erfüllen. Wir wissen jedoch, dass grundlegende Angriffe auf die Justiz in Polen, Ungarn, der Türkei, Mexiko und anderen Staaten stets mit der Verbreitung delegitimierender Narrative vorbereitet und begleitet wurden. Ebenso unbestritten ist, dass die AfD durch ihre Rhetorik maßgeblich zu einer Normalisierung extremistischer Positionen in anderen Bereichen beigetragen hat. Eine stärkere Identifikation mit der AfD geht auch mit einem signifikant niedrigeren Vertrauen in das Bundesverfassungsgericht einher. Daher ist es durchaus naheliegend, dass die verbalen Attacken der AfD auf die Justiz zumindest in Teilen zu der zuletzt vom Deutschen Richterbund beklagten „gestiegenen Respektlosigkeit“ gegenüber der Justiz sowie der sinkenden Akzeptanz von Gerichtsverfahren und Urteilen beigetragen haben.

Dies unterstreicht insgesamt die Notwendigkeit, sich populistischen Angriffen auf die Justiz schon sehr viel früher entgegenzustellen, nämlich bevor autoritär-populistische Politiker bereits in die Parlamente einziehen oder gar Teil der Regierung werden. Die Medien, deren Rolle als Verstärker von Narrativen der AfD bereits mehrfach kritisiert wurde, dürfen delegitimierende Narrative nicht mit demokratischer Kritik gleichsetzen, sondern müssen diese als Angriff auf die Unabhängigkeit der Justiz entlarven. Gerichte sollten dabei auch die Möglichkeit nutzen, durch gezielte Pressemitteilungen selbst die Berichterstattung zu beeinflussen und Delegitimation vorzubeugen. Gleichzeitig ist ein Entgegenhalten durch demokratische Akteure essenziell – nicht nur durch einen stärkeren (verfassungsrechtlichen) Schutz des Bundesverfassungsgerichts und anderer Gerichte, sondern auch durch das eigene Handeln. Die Entscheidung von Innenminister Alexander Dobrindt, die Zurückweisungspraxis von Asylsuchenden trotz der Beschlüsse des VG Berlin fortzusetzen, ist dabei ein fatales Signal.

Ich hätte mir gewünscht, dass Sie darauf eingehen würden, welche Kammer zuständig war. Sollte es die “falsche” gewesen sein, hätte ich erwartet, dass Sie uns Lesern erklären, ob und warum das Urteil rechtens ist oder nicht.

Ich würde mir wünschen, dass Sie den Geschäftsverteilungsplan des VG Berlin lesen, den Sie hier finden:

https://www.berlin.de/gerichte/verwaltungsgericht/das-verwaltungsgericht/geschaeftsverteilungsplan/gvpl2025.pdf

Dort insb. die Seiten 6 (Zuständigkeit der 6. Kammer), 18 (Zuständigkeit der 28. Kammer) und 25 (Begriffsbestimmung Asylrecht).

Dieser Lektüre können Sie unschwer entnehmen, dass die 6. Kammer zuständig war. Falls Sie das nicht verstehen, wurde es auch hier bereits erklärt:

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/vg-berlin-6l19125-zurueckweisungen-rechtswidrig-fake-news-faktencheck

Es ist sehr ermüdend, dass eine so plumpe Falschbehauptung wie die von der angeblichen Unzuständigkeit der entscheidenden Kammer immer und immer wieder hochgekocht wird.

Die Unterstellung, insbesondere Verwaltungs- und Verfassungsgerichte urteilten mit weltanschaulicher Linkstendenz und einer Partei zugehörige Richter seien mutmaßlich amtspflichtvergessen, findet sich inzwischen leider nicht mehr nur unter Vertretern der selbsternannten Alternative für Deutschland, auch mindestens ein Professor des öffentlichen Rechts hat sich nicht entblödet, diesen Vorwurf aufzugreifen und in die halbwegs reputierliche rechte Presse einzuspeisen.

Von dieser ärgerlichen Beobachtung, die ein wenig auf die Thesen des Artikels einzahlt, abgesehen, bin ich nicht ganz glücklich mit seinem Ansatz.

So abscheulich die taktisch-instrumentelle Behauptung einer weltanschaulich-tendenziösen, amtspflichtvergessenen Gerichtsbarkeit ist, die heute von der radikalen Rechten genutzt wird, frage ich mich, wie weit diese affektive Rhetorik nicht zum Normalbetrieb der Legitimation durch Verfahren gehört.

Wer im juristischen Verfahren verliert (oder das absehen kann), neigt generell zu einer mehr oder minder überschießenden Unsachlichkeit, authentisch gefühlt oder interessengeleitet-rhetorisch geäußert. – Das wäre hier gleichsam ‘herauszurechnen’, bevor das Bedrohungsszenario greifen kann, mit der einhergehenden ‘Delegitimation’ werde eine ‘ganz andere’ Ordnung herzustellen bezweckt. Die beobachtete ‘Ironie’, dass die selbsternannte Alternative für Deutschland selbst gern klage, mag dann nichts weiter oder kaum mehr sein als unschöne Litigation-PR bzw. für Dritte hörbares Gerede zwischen Anwalt und Klient im Verlauf der alternativlosen Suche nach Legitimation durch Verfahren.

(Von Sozialwissenschaftlern erwarte ich, als in der Wolle luhmannianisch Eingefärbter, ohnehin, Ironien als paradoxieanzeigende Phänomene der Moderne systematisch zu verwerten, nicht bloß rhetorisch. – Zum Beispiel ließe sich dann etwas aus dem Befund machen, dass Deutschland bisher keine Contempt-of-Court-Regelungen brauchte, sondern das andernorts explizit geregelte Legitimations-Teilproblem in der Informalität von Parteien und Presse hält/hielt.)

Es würde gewiss helfen, eine historisch-vergleichende Perspektive zu suchen. Denn es verhält sich – soweit ich das grosso modo beurteilen kann – mitnichten so, dass die radikale Linke in den vergangenen 75 oder auch nur 50 Jahren im Zweifel stets auf sachliche Kritik an Arbeitsbedingungen oder Ergebnissen des Justizbetriebs gesetzt hätte.

Die kämpferische Begleitrhetorik zu Gerichtsverfahren im Kontext von radikal linker Studentenbewegung, BAföG-Restriktionen, Berufsverboten, Linksterrorismus (man denke nur prominent an die Stammheim-Narrative), Schwangerschaftsabbruch, Antikernkraft- oder Friedensbewegung der späten 1960er bis frühen 1990er Jahre gleicht den heute als systemoppositionell-gefährliche Delegitimationsstrategie qualifizierten Anwürfen mitunter bis aufs Haar – manchmal verlegten ja sogar alte Akteure ihren Scheitel bloß von links nach rechts.

Wir sind leider längst in einer Lage, in der solche Wünsche nach Erweiterung des Beobachtungsgegenstands als Tu-quoque-Argument abgetan werden.

Will man sich einer belastbaren Qualifizierung (oder gar Quantifizierung) der behaupteten FDGO- bzw. Justizdelegitimationsgefahr durch das beobachtete Narrativ der radikalen Rechten annähern, kommt man aber um die älteren Beispiele radikal linker Tropen und Polemiken wohl kaum herum.

Sich von massenmedialer Narrativ-Hege etwas zu versprechen, wie im verlinkten BR24-Artikel verhandelt, halte ich übrigens auf einer Meta-Ebene für einen maximalen Realitätsverlust. Bereits darüber zu sprechen, ist in meinen Augen sinnlos. Hege hat schon nicht geklappt, als es etwa die Stammheim-Narrative bloß bis in fotokopierte Schülerzeitungen und die Pausenhof-Gerüchteküche schaffen brauchten und Digitalisierung nur mit Fingerhutgewächsen zu tun hatte.

“Bundesverfassungsgericht immer wieder als verlängerten Arm der Bundesregierung oder als Instrument der etablierten Parteien dar”

vs.

Behauptung, die (Verfassungs)Gerichte würden gegen die Regierung (eigene) Politik machen und sich in Regierungshandeln einmischen.

Wenn man völlig gegensätzliche Behauptungen auf sich zieht, scheint man als Dritte Gewalt ja etwas richtig zu machen…