Zum Dilemma des Verfassungsgerichtszugangs kleiner Oppositionsparteien: Was sagen eigentlich die Zahlen?

Eine wirkungsvolle Opposition ist für eine Demokratie unerlässlich. Deshalb stehen dieser in Deutschland mehrere Kontrollmöglichkeiten zur Verfügung: Oppositionsarbeit ist etwa durch den Einfluss auf die mediale Öffentlichkeit möglich, das Stellen von Gesetzgebungs- und Änderungsanträgen im Bundestag, sowie die Initiierung von Untersuchungsausschüssen. Allerdings sind diese Schwerter letztlich stumpf: Der Opposition fehlt per definitionem die ausreichende Mehrheit, einen eigenen Gesetzentwurf durchzubringen oder einen Entwurf der Regierung zu Fall zu bringen.

Eine Ausnahme bildet der Antrag in Form einer abstrakten Normenkontrolle vor dem Bundesverfassungsgericht. Bei dieser überprüft das Bundesverfassungsgericht, ob eine Rechtsnorm formell und materiell mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Die Opposition kann somit hoffen, dass das Gesetz durch das Gericht beanstandet wird, wodurch die Opposition etwas erzielt, was ihr im Parlament verwehrt bleibt: ein Gesetz der Regierungsmehrheit zu stoppen. Neuere politikwissenschaftliche Forschung zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit für einen gerichtlichen Teilerfolg der Opposition sogar über 50 Prozent ist, wenn sie die öffentliche Meinung hinter sich hat.

Bis 2009 waren zur Initiierung der abstrakten Normenkontrolle 33 Prozent der Mitglieder des Bundestages erforderlich, in 2009 wurde das Quorum im Rahmen von Anpassungen für den Lissabon-Vertrag auf 25 Prozent abgesenkt (BGBl. 2009, Teil I, Nr. 76, S. 3822). Trotz der Absenkung des Quorums ist dieses Verfahren damit de facto das Vorrecht einer großen Oppositionspartei wie der SPD oder der Union aus CDU/CSU. Ein Dilemma ergibt sich jedoch in Zeiten einer großen Koalition: So haben die Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE zusammen aktuell nur 20,15 Prozent der Mandate (127 von 630). Mithin zu wenig, um einen Antrag einzureichen.

Im Rahmen des jüngst verhandelten Organstreitverfahren (2 BvE 4/14) der Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag wurde durch diese argumentiert, eine wirkungsvolle Opposition aus dem Bundestag könne es nicht geben, wenn ihr der Zugang zum Verfassungsgericht mittels der abstrakten Normenkontrolle (Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG) verwehrt bleibt. Für DIE LINKE wäre es attraktiver, ein Quorum von 10 Prozent zu haben, damit sie mit aktuell 64 von 630 Mandaten im Bundestag über diese Hürde kommen würde. Und auch BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben dieses Problem erkannt: So beantragten sie in 2014 in einem – natürlich nicht erfolgreichen – Gesetzentwurf, das Quorum für die Phase der großen Koalition weiter abzusenken (Bundestag Drs. 18/380).

Mag dieses Argument zwar öffentlichkeitswirksam und normativ diskussionswürdig sein, empirisch haltbar ist es jedenfalls nicht. Wer genauer hinschaut, sieht: eine wirkungsvolle Opposition aus dem Bundestag, die sich rein durch eine Antragsberechtigung für die abstrakte Normenkontrolle konstituiert, gibt es nicht. Vielmehr gibt es mehrere alternative Zugangswege zum Verfassungsgericht, die in der Vergangenheit von Mitgliedern der Bundestagsopposition häufiger genutzt wurden als die der abstrakten Normenkontrolle.

Wie schlüssig ist nun das Argument, dass eine wirkungsvolle Opposition im Bundestag notwendigerweise antragsberechtigt für abstrakte Normenkontrollen sein muss? Nehmen wir für die zurückliegenden Legislaturperioden zunächst einmal an, dass die Opposition im Bundestag sich zumindest selbst als wirkungsvoll gesehen hat. Ansonsten hätte sich die Opposition bereits vorher zu Wort gemeldet. Nehmen wir nun weiter an, das der Zugang für Mitglieder der Bundestagsopposition zur abstrakten Normenkontrolle tatsächlich entscheidend dafür ist, ob die Opposition wirkungsvoll ist oder nicht. Wäre das der Fall, dann sollte man einen regen Gebrauch dieses Instruments in der Vergangenheit beobachten können.

Das Gegenteil ist der Fall. Aus der amtlichen Entscheidungssammlung des Verfassungsgerichts lässt sich – von den oft anonymisierten oder verknappt zusammengefassten Antragsstellern – für gerade mal 8 abstrakte Normenkontrollanträge zwischen 1972 und 2010 eine Oppositionsbeteiligung gesichert feststellen, und für weitere 9 Verfahren ist sie wahrscheinlich. Berücksichtigt man, dass im zuvor genannten Zeitraum insgesamt 95 abstrakte Normenkontrollanträge verhandelt wurden, so bewegt sich die bundesparlamentarische Oppositionsbeteiligung also gerade einmal zwischen mindestens 8 bis maximal 18 Prozent.

Die Opposition im Bundestag hat demnach in der Vergangenheit kaum von der abstrakten Normenkontrolle Gebrauch gemacht, obwohl die jeweilige Mandatszahl von SPD oder CDU als große Oppositionsfraktion für das verfassungsrechtlich notwendige Quorum ausreichend gewesen wäre. Dies liegt an zwei Gründen: Zum Ersten haben die großen Oppositionsparteien neben dem Bundesverfassungsgericht oftmals die Möglichkeit, ein Gesetz auch im Bundesrat zu stoppen, sofern sie diesen kontrollieren und das Gesetz zustimmungsbedürftig ist. Zum Zweiten weiß natürlich auch die Regierung und ihre parlamentarische Mehrheit, dass die Opposition einen Normenkontrollantrag einreichen kann. Sie versucht deshalb, neue Gesetze juristisch möglichst „wasserdicht“ zu erstellen. Hierzu werden Gesetzentwürfe nicht nur durch das Justizministerium geprüft, sondern auch Anhörungen von Rechtsexperten im Bundestag durchgeführt.

Schließlich stellt sich die Frage, ob die Opposition im Bundestag Unterschriften für Normenkontrollanträge sammeln muss, wenn ihr einzelne Landesregierungen zeitlich zuvor kommen (Art. 93 Abs. 2 GG). Es ist jedenfalls auffällig, dass Landesregierungen rund 73 Prozent aller abstrakten Normenkontrollanträge (zwischen 1972 und 2010) gestellt haben. Ein Schelm wer vermuten würde, dass die Oppositionsparteien im Bundestag eventuell eine Hintertür zur Normenkontrolle nutzen, in dem sympathisierende Landesregierungen entsprechende Anträge stellen.

Es gibt jedoch noch weitere Zugangswege zum Verfassungsgericht für Mitglieder der Opposition, die nicht von der Antragsberechtigung einer abstrakten Normenkontrolle abhängen. Die parlamentarische Opposition hat in der Organklage (BvE) einen scheinbar weit wirksameren Zugangsweg zum Bundesverfassungsgericht gefunden.

Im Zeitraum von 1972 bis 2010 sind rund 57 Prozent aller Organstreitverfahren, d.h. 47 von 83 Verfahren, durch die parlamentarische Opposition eingereicht worden. Dabei wurden die meisten Anträge unter Beteiligung von Oppositionsfraktionen (25 Anträge) oder durch einzelne Bundestagsabgeordnete (12 Anträge) eingereicht. Immerhin waren 37 der 47 von der parlamentarischen Opposition eingereichten Verfahren (teilweise) zulässig und 15 Verfahren auch (teilweise) begründet. Im Vergleich zu dem geforderten Zugangsweg der abstrakten Normenkontrolle, der bisher spärlich genutzt wurde, ist die Organklage empirisch gesehen also der typische Zugangsweg der parlamentarischen Opposition.

Die schwarzen Balken in der untenstehenden Abbildung zeigen alle zwischen 1972 und 2010 vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelten abstrakten Normenkontrollen (BvF) und Organstreitverfahren (BvE). Die grauen Balken zeigen den absoluten Anteil an Verfahren nach BvE und BvF die unter Beteiligung der Opposition im Bundestag eingereicht wurde. Auf Grund der Anonymisierung und Verknappung von Antragsstellerinformationen in der amtlichen Sammlung des Bundesverfassungsgerichts kann nur für die grauen Balken eine gesicherte Oppositionsbeteiligung festgehalten werden. Es ist jedoch darüber hinaus wahrscheinlich, dass sich die Opposition an weiteren Anträgen beteiligt hat. Diese am ehesten möglichen zusätzlichen Verfahren sind über den grauen Balken weiß ergänzt.

Quelle: Die Daten für diese Analyse sind der Constitutional Court Database entnommen die aus dem Forschungsprojekt „Das Bundesverfassungsgericht als Vetospieler“ hervorgegangen ist. Dieses wurde durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft im Rahmen einer Sachbeihilfe an Thomas Gschwend und Christoph Hönnige (GS 17/3-1 bzw. HO 4338 / 2-1) gefördert. Mehr Informationen unter: www.ccdb.eu

Klar ist allerdings auch, dass es mittels eines Organstreits nur bedingt möglich ist, Rechtsnormen vor das Verfassungsgericht zu bringen, da das Verfahren eigentlich den Konflikt zwischen Institutionen und politischen Akteuren in den Mittelpunkt rückt. Somit bedarf es immer eines konkreten Antragsgegners und einer Begründung, warum die Opposition als Antragstellerin durch ein Handeln oder Nichthandeln des Antragsgegners in ihren verfassungsmäßigen Rechten und Pflichten verletzt ist. Umso erstaunlicher ist, dass es der Opposition in zwei der 47 erwähnten Verfahren dennoch gelungen ist, Rechtsnormen vor das Verfassungsgericht zu bringen (2 BvE 2/89 – Änderung des Parteiengesetzes; 2 BvE 5/08 – Vertag von Lissabon).

Als letzte Möglichkeit bleibt den Mitgliedern der parlamentarischen Opposition auch der reguläre Zugangsweg aller Bürgerinnen und Bürger zum Gericht: im Weg der Verfassungsbeschwerde. Allerdings erfordert dies immer den konkreten Nachweis, dass das beschwerdeführende Mitglied einer Oppositionspartei als Person selbst, gegenwärtig und unmittelbar in seinen Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten verletzt ist. Damit sind der Zulässigkeitsprüfung bei Verfassungsbeschwerden höhere Hürden gesetzt als bei abstrakten Normenkontrollen und Organklagen und diese Hürden steigen weiter, wenn man an die zuvor erforderliche Rechtswegerschöpfung denkt. Dies sollte von einem Mitglied der parlamentarischen Opposition bedacht werden, sofern dieses strategische Überlegungen hinsichtlich eines effektiven Zugangswegs zum Gericht anstellt.

Denkbar ist auch, dass die Opposition versucht, strategisch ihren Zugangsweg zu wählen, um durch den einen oder anderen Antrag den Zugang zu einem der Senate „zu steuern“. Organstreitigkeiten etwa sollten theoretisch überwiegend nur im Zweiten Senat, dem Staatsrechtssenat, ankommen. Das ist bei allen den von uns analysierten 83 Verfahren der Fall. Die Wahrscheinlichkeit im Ersten Senat, dem Grundrechtssenat, zu landen ist höher, wenn die Opposition eine abstrakte Normenkontrolle anstrengt. In unserem Beobachtungszeitraum kommen 67 Verfahren vor den Zweiten Senat, und immerhin 28 Verfahren auch vor den Ersten Senat. Verfassungsbeschwerden können prinzipiell in beiden Senaten (und deren Kammern) landen.

Vor diesem Hintergrund erscheint die Forderung grotesk, das Verfassungsgericht müsse das gesetzlich festgeschriebene Quorum von einem Viertel für abstrakte Normenkontrollen (Art. 93 Abs. 2 GG) anders interpretieren, um effektive Oppositionsarbeit zu ermöglichen. Empirisch scheint die Antragsberechtigung für die abstrakte Normenkontrolle weder eine notwendige noch eine hinreichende Bedingung einer wirkungsvollen parlamentarischen Oppositionsarbeit zu sein. Sicherlich muss es in einem demokratischen System der Gewaltenteilung möglich sein, die Judikative zu beauftragen. Folglich braucht die parlamentarische Opposition Zugang zum Verfassungsgericht – aber nicht einen bestimmten. Dies muss nicht unbedingt die abstrakte Normenkontrolle sein, auch wenn diese ein relativ bequemer juristischer Weg ist. In der Vergangenheit hat der parlamentarischen Opposition keiner ihre Wirksamkeit abgesprochen, obwohl die abstrakte Normenkontrolle sehr selten benutzt wurde. Typische Gerichtszugänge waren in der Regel andere.

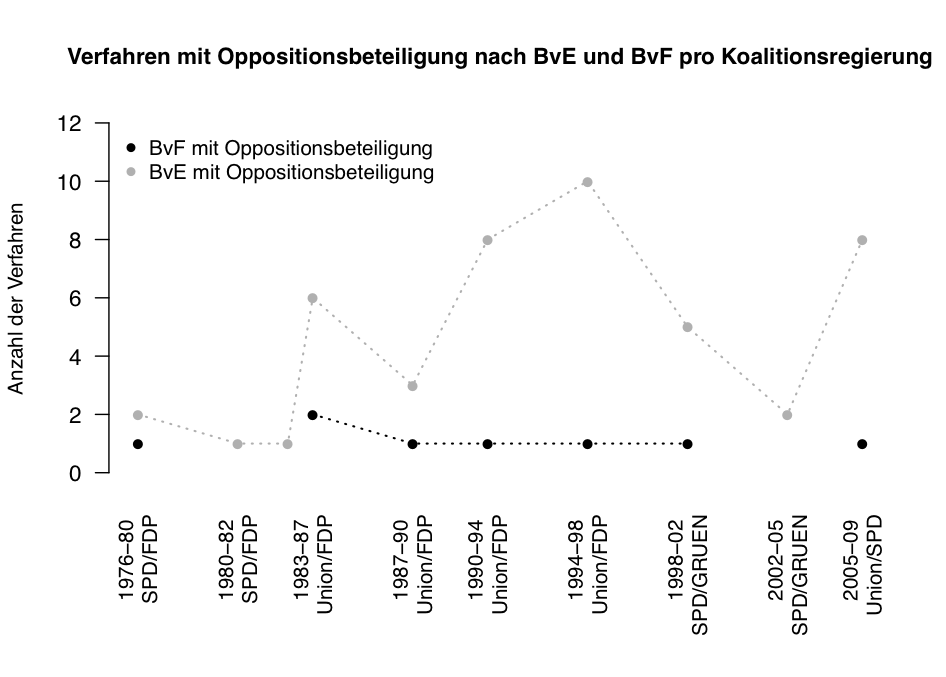

Die untenstehende Abbildung bietet abschließend einen Überblick über die bisherige Praxis der Verfahren mit gesicherter Oppositionsbeteiligung nach BvE und BvF pro Koalitionsregierung. Die Zahlen machen deutlich, das sich die parlamentarische Opposition in Zeiten der übergroßen Koalitionen (Kabinett Merkel I, 2005-2009) nicht systematisch anders verhalten hat, als in anderen Legislaturperioden. Abstrakte Normenkontrollen (BvF) durch die Opposition im Bundestag sind selten, ob sich die Opposition nun einer übergroßen Regierungskoalition gegenüber sieht oder nicht. Der Zugang zum Verfassungsgericht über Organstreitverfahren (BvE) wird von jeder Opposition deutlich öfter gewählt.

Quelle: Constitutional Court Database (www.ccdb.eu), eigene Analysen.

Die Stärke der Opposition spielt offenbar keine Rolle. Das entscheidende für die bisherigen Anträge zu abstrakten Normenkontrollen der Opposition sind vermutlich die Zugänge zu sympathisierenden Landesregierungen. Bei den derzeitigen Mehrheitsverhältnissen im Bund und den Ländern wird ein oppositioneller Normenkontrollantrag durch eine Landesregierung nicht einfach zu bekommen sein, solange der entsprechende Koalitionspartner im Land auch Teil der Koalitionsregierung im Bund ist. Aber das hat ja erstmal nichts mit der Größe der Opposition im Bundestag zu tun. Vermutlich geht es im aktuellen Organstreitverfahren der Fraktion DIE LINKE also eher um eine öffentlichkeitswirksame Debatte und weniger um die Einforderung eines scheinbar notwendigen Oppositionsrechts. Schlussendlich verbleiben ihr auch noch weitere effektive juristische und parlamentarische Kontrollmöglichkeiten gegenüber der parlamentarischen Mehrheit und der von ihr getragenen Regierung.

Auch dieser – interessante – Beitrag blendet aus, dass der Hintergrund des Quorums doch nicht primär der von Oppositionsrechten ist, sondern der der “countermajoritarian difficulty”. Es ist eben demokratisch betrachtet problematisch, wenn eine (Oppositions-) Minderheit zusammen mit einer (Gerichts-) Mehrheit ein demokratisch beschlossenes Gesetz zu Fall bringt. Deswegen ist eine Absenkung des Quorums auch nicht per se demokratisch. Und auch der Einwand, dass die Regierungsfraktionen das Gesetz dann eben hinreichend “wasserdicht” machen müssen, um nicht aufgehoben zu werden, verfängt angesichts der eminent politischen Natur verfassungsgerichtlicher Entscheidungen (und dem teils forcierten Aktivismus aus Karlsruhe) nicht. Es ist eben auch demokratischer Selbstzweck, parlamentarische Gesetze vor dem Zugriff des Gerichts zu schützen, dessen große Macht nicht eben immer behutsam ausgeübt wird. Dass es der Opposition nur in zwei von 47 Verfahren gelungen sein soll, Rechtsnormen zum Streitgegenstand zu machen, scheint mir auf den ersten Blick nicht plausibel, mag aber sein.

“counter-majoritarian difficulty”, was für ein herrlicher Schwachsinn! Am besten gleich die ganze Gewaltenteilung abschaffen?

Und Gesetze sind eben erst hinreichend “wasserdicht”, wenn sie nicht verfassungswidrig sind. Das darf man dann schon noch erwarten…

Ich glaube nicht, dass die Anerkennung des demokratischen Problems verfassungsgerichtlicher Normverwerfung etwas mit der Abschaffung der Gewaltenteilung zu tun hat, abgesehen davon, dass man verfassungsgerichtliche Normverwerfung ohnehin nur noch mühsam in das Schema der Gewaltenteilung einfügen kann; dass Gericht dransteht, reicht eben noch nicht, auch die Tätigkeit substantiell gerichtlich sein zu lassen. Und dass die Verfassungswidrigkeit von Gesetzen (Handlungen, Äußerungen) in einem naturalistischen Sinne feststellbar wäre, scheint mir eine methodisch eher erledigte Position zu sein. Oder worum kreist die ganze Dimension um die politische Natur von Verfassungsrechtsprechung?

Bei ihrer empirischen Feststellung, die Opposition im Bundestag habe bislang wenig vom Instrument der abstrakten Normenkontrolle Gebrauch gemacht, übersehen die Autoren, dass Oppositionsinteressen in vielen, wenn nicht den meisten Fällen von nahestehenden Landesregierungen übernommen wurden. Dies hat den einfachen praktischen Grund, dass Landesregierungen (anders als eine Oppositionsfraktion im Bundestag) über mehr Mittel und einen hinreichend großen Apparat verfügen, einen (Erfolg versprechenden) Antrag auf abstrakte Normenkontrolle zu formulieren und zu vertreten.

Insofern erscheint auch ein Teil der in der Folge präsentierten Zahlen und Grafiken wenig aussagekräftig.

Diese Konstellation ist – wie die Autoren am Ende feststellen – während der gegenwärtigen Großen Koalition offensichtlich nicht gegeben, da in allen Landesregierungen entweder Union oder SPD vertreten sind und etwaige Interessen der Opposition im Bund (d.h. im Moment Linke und Grüne) verhindern könnten.

“Ein Schelm wer vermuten würde, dass die Oppositionsparteien im Bundestag eventuell eine Hintertür zur Normenkontrolle nutzen, in dem sympathisierende Landesregierungen entsprechende Anträge stellen.”

Die Autoren haben durchaus nicht vergessen, dass die Oppositionsparteien die ihnen nahestehenden Landesregierungen als optionale Zugangsmöglichkeit (durchaus aktiv) nutzen.

Andere Klagemöglichlkeiten beim BVerfG könnten, soweit überhaupt tatsächlich gegeben, gegenüber einer Normenkontrolle grundsätzlich nur eine spezifisch beschränktere Rechtskontrolle gewähren.

Das könnte eine größere Wahrscheinlichkeit von gesetzlichen, unkorrigierten Verfassungsverstößen bedingen. Dies wiederum könnte im Hinblick auf Sicherung von Rechstaatlichkeit nicht sehr begrüßenswert scheinen.

Insofern könnte man schon eine (erschwerte) Ausnahmeverfassungsklagemöglichkeit für Oppositionen aufgrund eines qualifizierenden Rechtschutbedürfnisses annehmen, selbst wenn die Oppositionen die eforderliche Größe nicht erreichen können.

Denkbar könnte etwa eine solche Ausnahmeverfassungsklagemöglichkeit sein, wenn etwa einerseits ein Verfassungsverstoß hinreichend plausibel vorgetragen möglich erscheint. Zudem könnte dafür weiter noch hinreichend plausibel vorzutragen sein, dass der Verstoß mit einger Wahrscheinlichkeit auf anderem Wege nicht hinreichend sicher zu korrigieren sein kann.

@Bewegter Leser (einer der Autoren? warum nicht offen?)

Den noch mal zitierten Satz hatte ich wohl gelesen. Nur ist gerade die letzte Grafik wenig aussagekräftig, wenn man da nicht die abstrakten Normenkontrollklagen mit der Opposition sympathisierender Landesregierungen hinzurechnet. Vermutlich bliebe es da doch für die Jahre 1967-1970, 2006-2010 sowie seit 2014 (gewisses timelag mitgerechnet) auf dem niedrigen Niveau, für die übrigen Zeiten eine deutliche Zunahme von oppositionellen abstrakten Normenkontrollklagen.

Wir sind zwar sehr „bewegt“ ob der interessanten Kommentare zu unserem Beitrag, aber als „Bewegter Leser“ würden wir uns sicherlich nicht bezeichnen. Weshalb wir auch nicht dieser Nutzer sind.

@Dietrich Herrmann:

Wir haben, wie im Beitrag bereits angedeutet, nicht für den gesamten von Ihnen angesprochenen Zeitraum Informationen in unserer Datenbank. Wo wir sie aber haben, entsprechen sie Ihrer Intuition leider nicht. Von einer deutlichen Zunahme würden wir nicht sprechen wollen.

Wie wir ausführten, gehen auch wir davon aus, dass Oppositionsparteien aus dem Bundestag Verfahren nach BvF über sympathisierende Landesregierungen anstrengen könnten, um so das BvF Quorum von einem Drittel bzw. einem Viertel zu umgehen. Daher möchten wir in Anlehnung an die zweite Abbildung gerne ergänzen, wie viele Verfahren pro Legislaturperiode von bundesoppositionellen Landesregierungen (d.h. mindestens einer der Koalitionsparteien im Land steht in Opposition zur Bundesregierung) eingereicht wurden:

– 1976 – 1980 (SPD/FDP) : 4 Verfahren

– 1980 – 1982 (SPD/FDP) : 1

– 1983 – 1987 (Union/FDP): 9

– 1987 – 1990 (Union/FDP): 1

– 1990 – 1994 (Union/FDP): 6

– 1994 – 1998 (Union/FDP): 9

– 1998 – 2002 (SPD/GRUEN): 6

– 2002 – 2005 (SPD/GRUEN): 9

– 2005 – 2009 (Union/SPD): 5

Der Mittelwert über die Legislaturperioden außerhalb der Großen Koalition ist somit rund 6 Verfahren, womit auch die 5 Anträge bundesoppositioneller Landesregierung in der Zeit einer großen Koalition nicht merklich abweichen.

Eine Abbildung dazu findet sich unter: http://www.ccdb.eu/abbildung_mitlaender.pdf

Lieber Herr Engst, danke für Ihre Antwort und die Mühe, die Zahlen einzustellen. Was die Zahlen hier allerdings nicht hergeben (deswegen hatte ich oben vom timelag geschrieben), sind BvF-Verfahren, die sich auf Gesetze aus der vergangenen Legislaturperiode beziehen, die Klage mit einigen Monaten erhoben, mit weiterer Verzögerung verhandelt und noch weiterer Verzögerung entschieden wird.

Deshalb zunächst eine wohl einfach zu beantwortende Frage:

Auf welchen Zeitpunkt beziehen sich die erhobenen Daten zu den Verfahren: Zeitpunkt der Einreichung der Klage oder Entscheidungszeitpunkt?

Danke!

Und bei genauer (=inhaltlicher) Betrachtung der Fälle (n ist ja nicht so groß) ließe sich unsere Differenz in der Interpretation klären.

Im Übrigen glaube ich tatsächlich, dass die Praxis, “oppositionelle” BvF-Verfahren über Landesregierungen laufen zu lassen, in der Tat weniger mit der Schwierigkeit zu tun haben, das Quorum im Bundestag (1/3 bzw. 1/4) zu erreichen, sondern wirklich mit dem größeren Apparat, der einer Landesregierung zur Verfügung steht und für eine effektive Vorbereitung und Durchführung der Klage erfolgversprechender erscheint.

@Dietrich Herrmann:

Für die im Kommentar 8 verwendeten Zahlen nutzen wir jeweils das Entscheidungsdatum. Da wir allerdings auch Zugriff auf Posteingangsdaten von Verfahren am Gericht haben, ergänzen wird abschließend gerne noch diese Daten. Sie sind in der Abbildung unter http://ccdb.eu/abbildung_laenderbvfvgl.pdf zusammengefasst. Die rote Linie zeigt folglich die Anträge „oppositioneller“ Landesregierungen nach Posteingang.

Wie sie sehen, reduziert sich in diesem Fall die Verfahrenszahl in der Zeit der großen Koalition. Dies bestätigt ihre Vermutung und auch unsere Äußerung, das es bei derzeitigen Mehrheitsverhältnissen in den Ländern und im Bund auch über die Länder schwierig ist eine oppositionelle BvF anzuregen – Was aber wie erwähnt unabhängig von der Größe der Opposition im Bundestag ist.